❺ 技術的検討

最後の5番目の項目は技術的検討です。

個々のデータを主体に、技術的内容を整理します。

1972年5月に沖縄の返還があり、JALはこの時刻表の写真が大々的に宣伝するように、その年の8月から東京~沖縄間に国際線用のLR機を就航させました。ジャンボ機の国内線初就航になります。

SR機の登場は翌1973年10月ですから、この時にはLR機が使用されました。

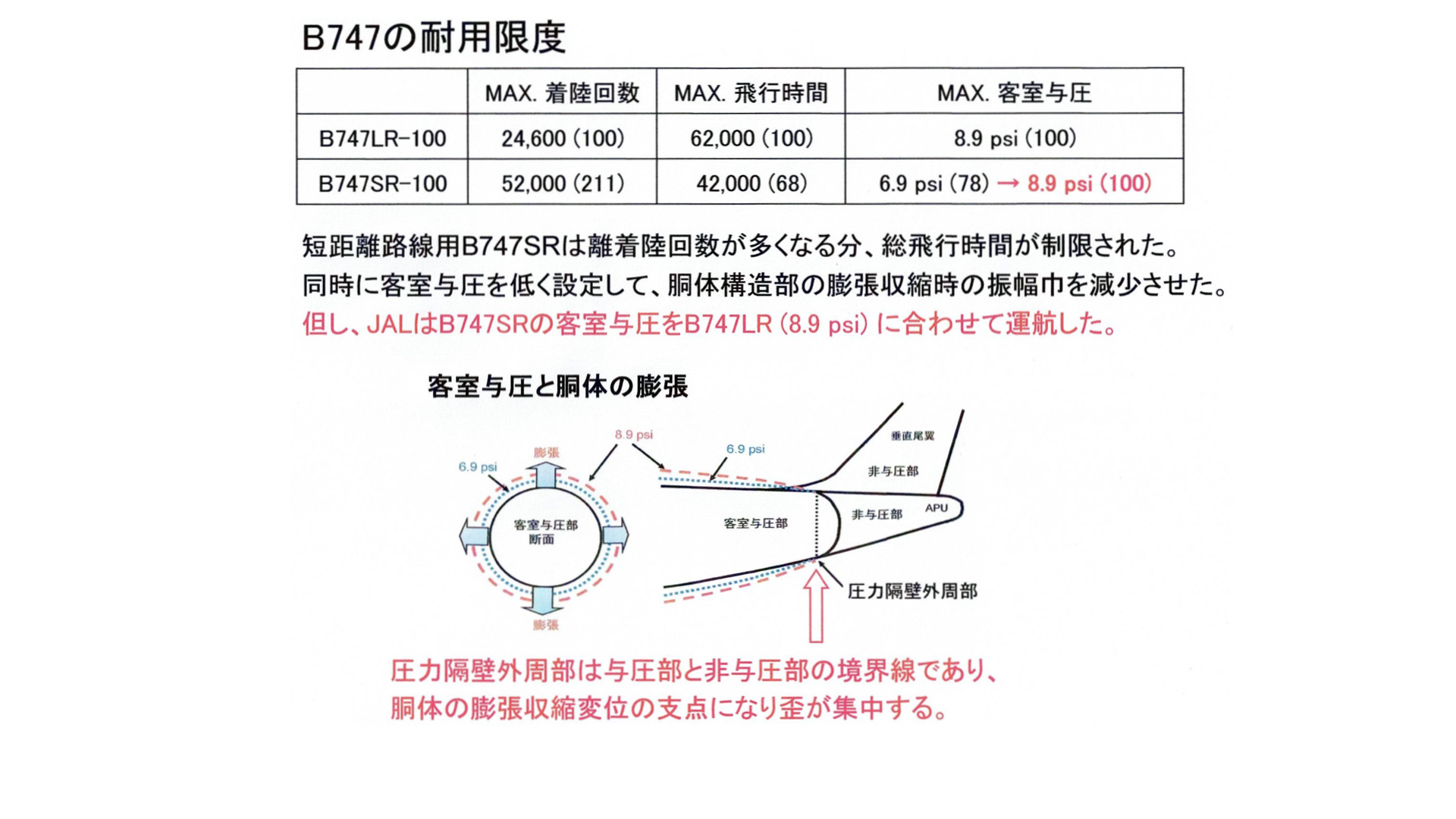

先程述べましたが、ボーイングはSR機にこの表のような運用基準を設けました。

SR機の離着陸回数をLR機の約2倍にする代わりに飛行時間を約70%に抑え、特に重要な事は機内与圧を国際線の8.9 psiより低い6.9 psiに設定しました。

与圧を下げる目的は頻繁な運航に対して機体の膨張を抑えて疲労の進行を抑制するためです。この事はSR機が35,000フィート付近の燃費性に優れる経済的飛行高度を飛べず、飛行高度が制限されるということを意味します。

いよいよSR機が就航するとき、JALは経済性を優先して短距離路線を除く国内線は国際線と同レベルの高い高度を飛行し、短距離を含む全路線でLR機と同じ機内与圧を採用しました。

私はJALのこの判断がボタンの掛け違いの始まりと考えています。

この図のように、構造的に飛行中と地上の膨張収縮の動きの支点が後部圧力隔壁の外周部にあることが注目されます。機体が大きく膨張する8.9psiの方が支点付近での動きが大きい事は明らかであり、支点部の繰り返し金属疲労には不利になります。

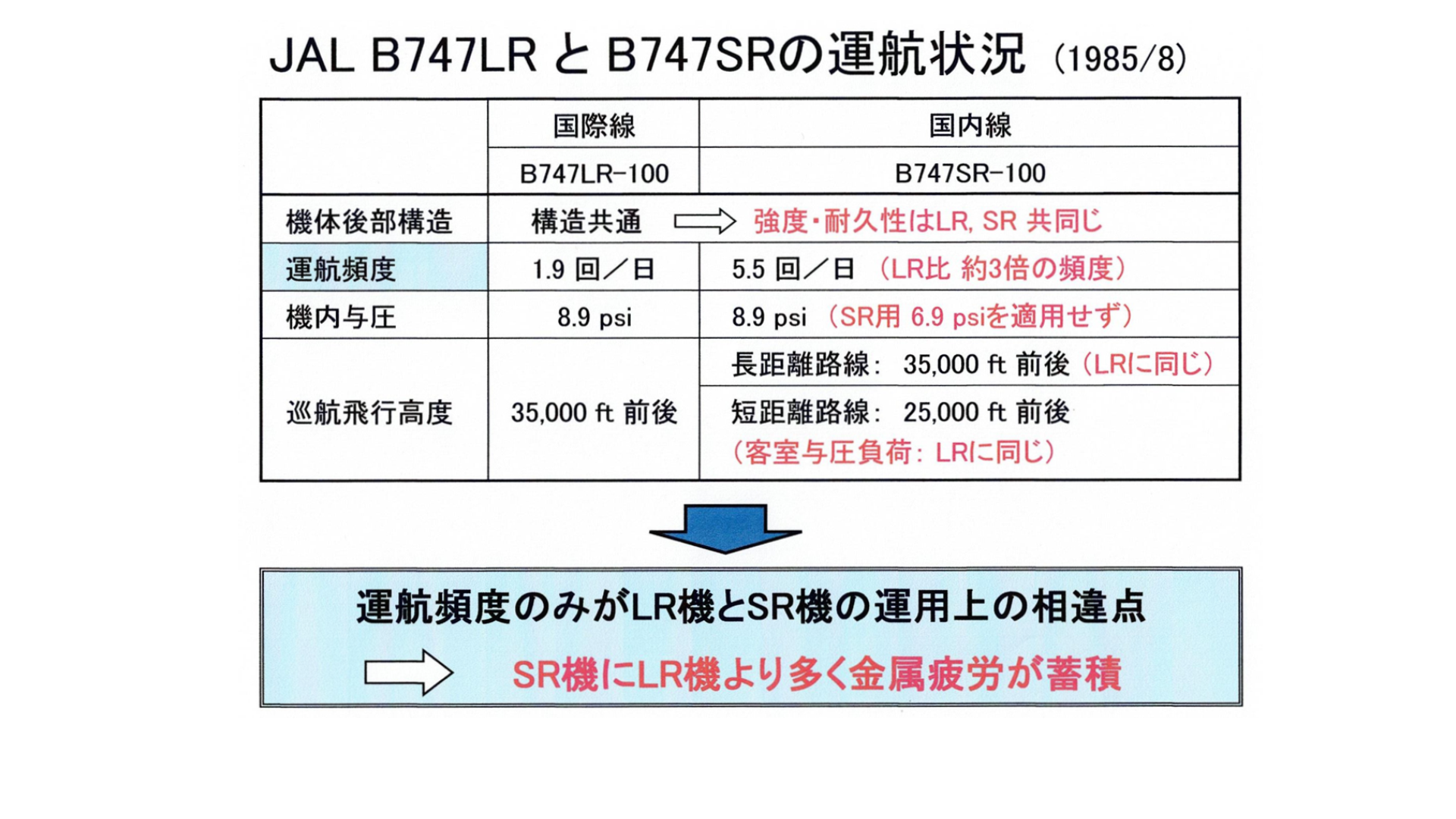

事故当月のLR機とSR機の運航状況を表にまとめました。

今までに述べたようにSR機は飛行距離の長短に拘らず、全ての飛行においてLR機と同じ程度に胴体が膨張収縮を繰返していたことになります。

約3倍の頻度で運航するSR機に多くの金属疲労が蓄積した事は誰の目にも明らかです。何故、事故調はここに焦点を当てなかったのでしょうか。

特にJA8119はSR機の中で圧力隔壁の上半分に古傷を抱えたままであったことを忘れてはなりません。

報告書が決して触れなかった運航頻度と飛行高度を具体的にデータで説明します。

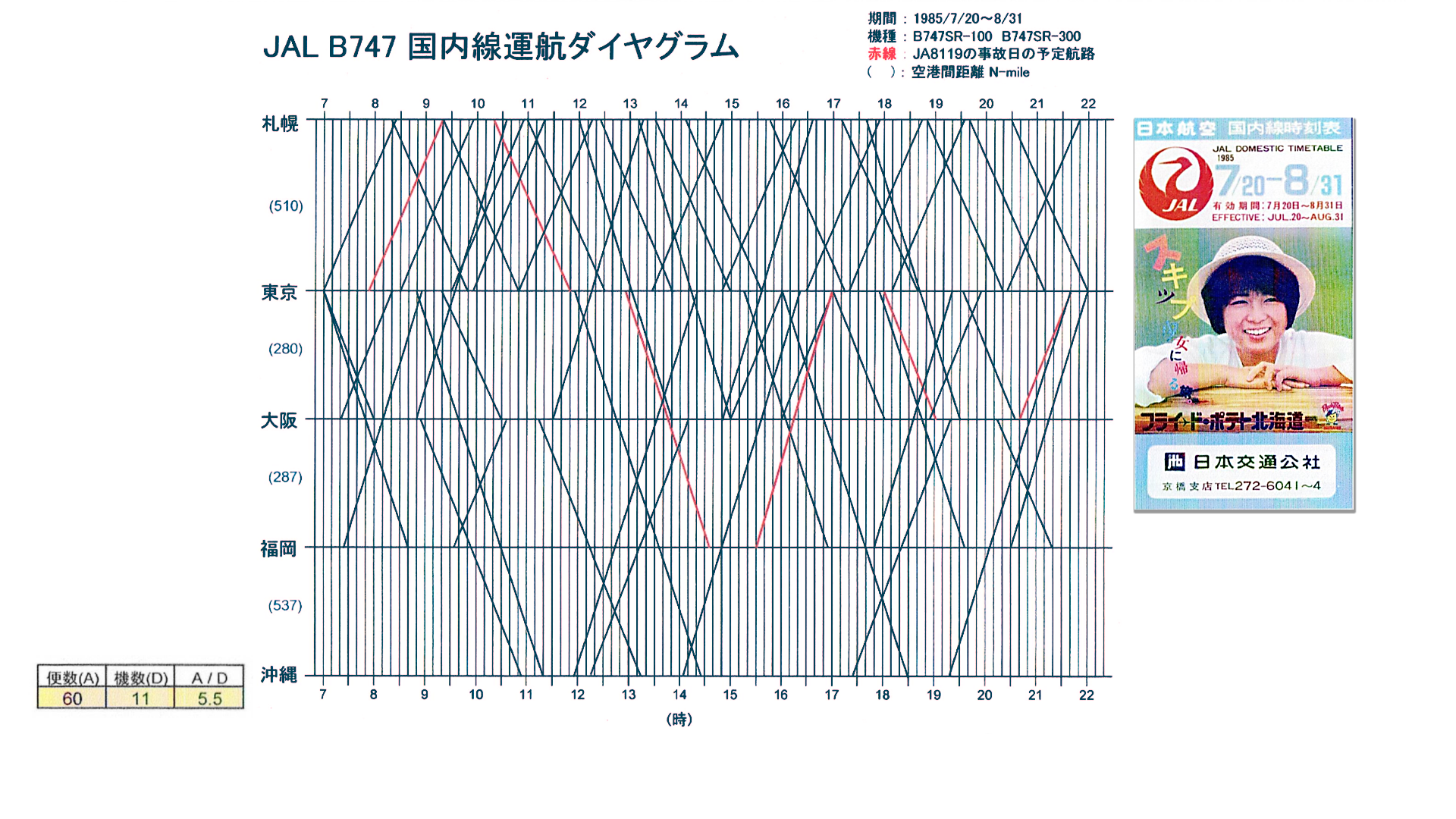

私の航空時刻表コレクションの中から事故当月のSR機の運航状況をダイヤグラムに描き、総便数と運航機体数を算出しました。

SR機は国内5カ所の空港に寄港し、一機当たり一日平均5.5回離着陸を繰り返しました。赤い線で示した事故当日のJA8119は6回飛行する予定になっていました。

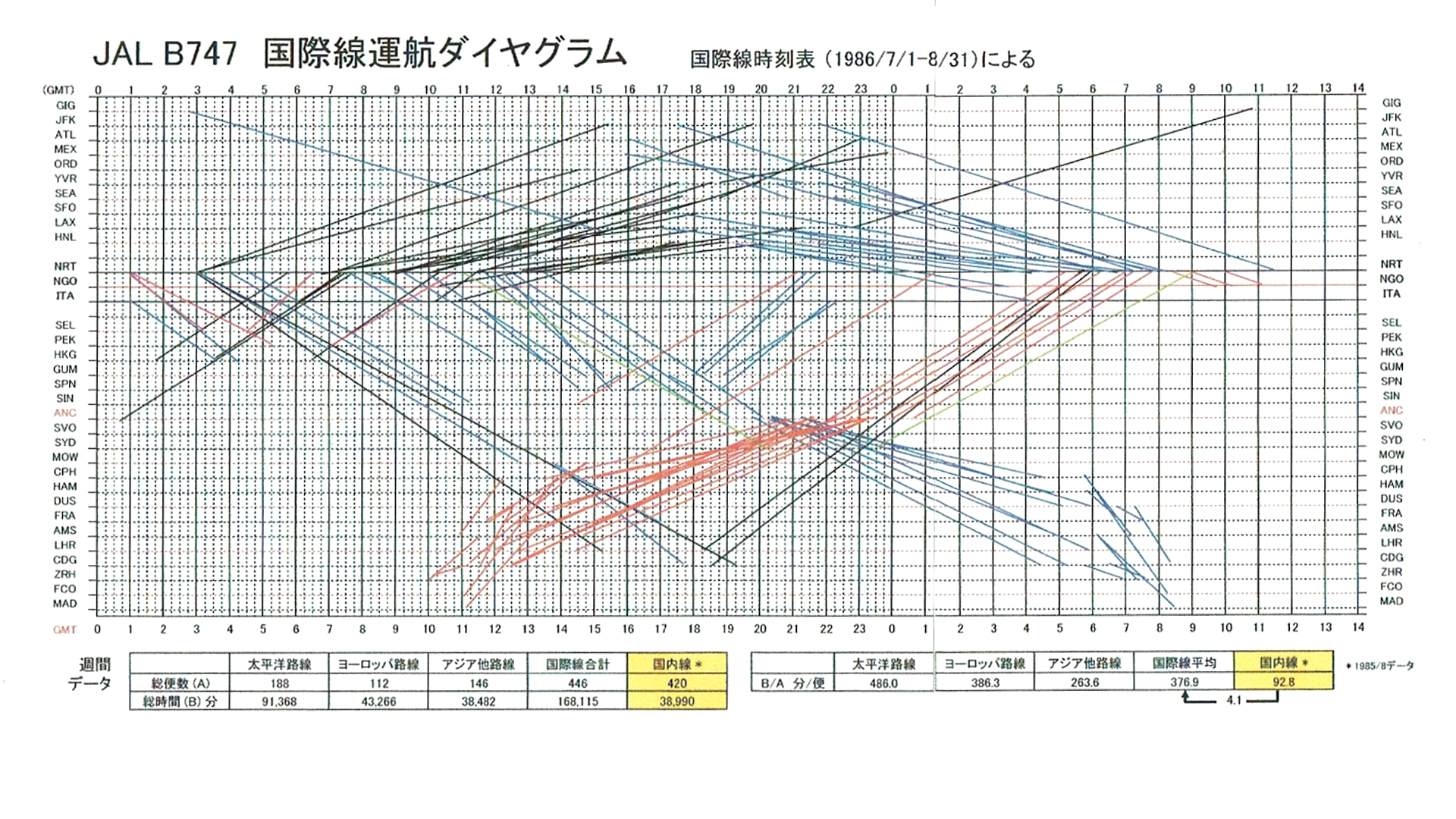

こちらは当時の国際線LR機のダイヤグラムで、33の都市に寄港し、同様の方法で計算すると、LR機は一機当たり一日平均1.9回離着陸しました。

二つのダイヤグラムのデータから、SR機はLR機の約3倍の運航頻度という実態を把握しました。この基礎的データは当然JALも把握していました。

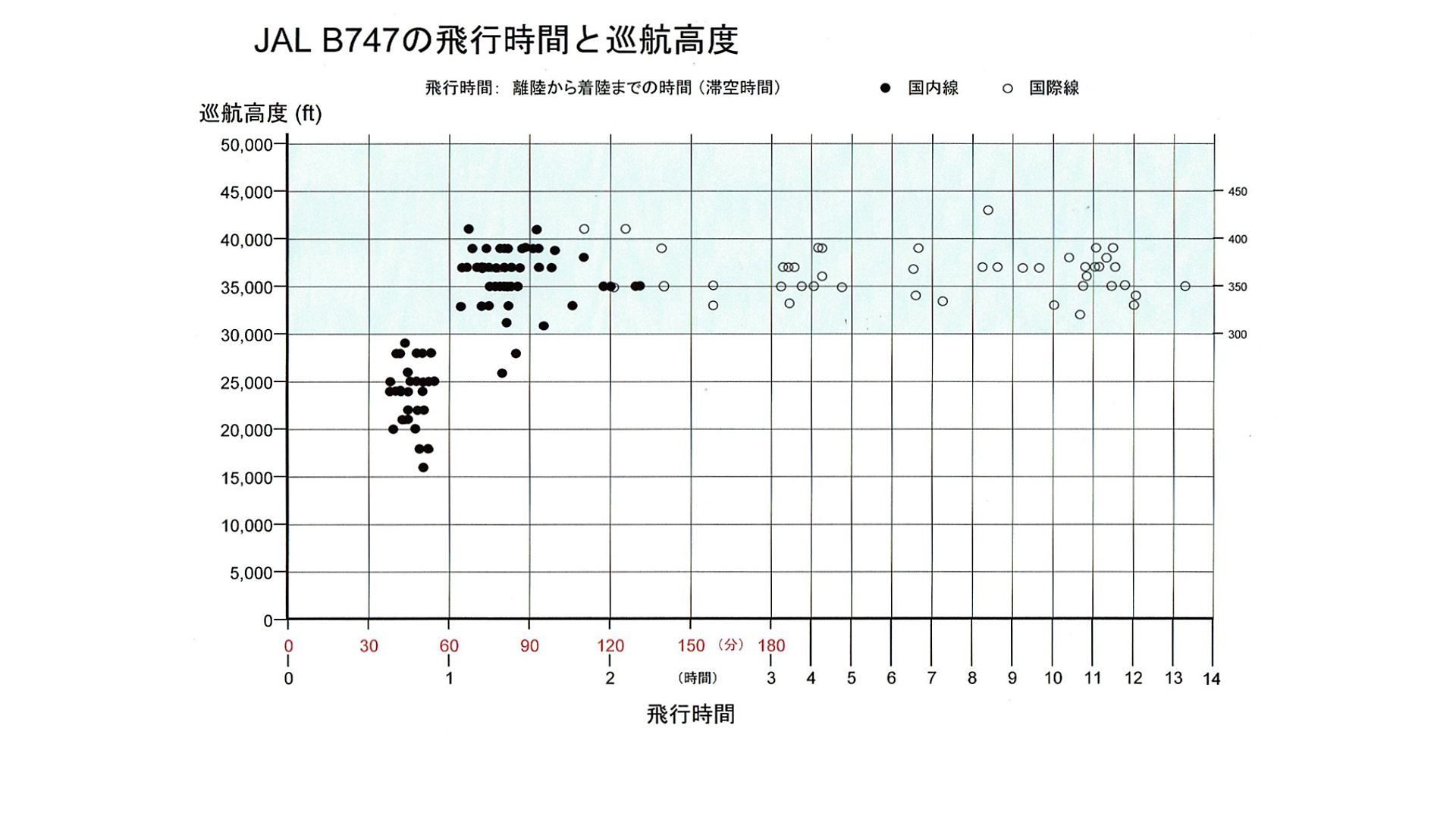

次に飛行高度を検討します。この図はJALのB747の飛行時間と飛行高度の関係を表しています。黒丸が国内線、白丸が国際線の実績です。

データは私の搭乗記録からJAL B747の約150回分のデータに基づく飛行時間と飛行高度の分布で、搭乗の度に機長にデータ記入をお願いしました。

データから飛行時間が概ね1時間を超える路線のSR機はLR機と同じ経済的高度の35000フィート前後を飛行する事が分りました。

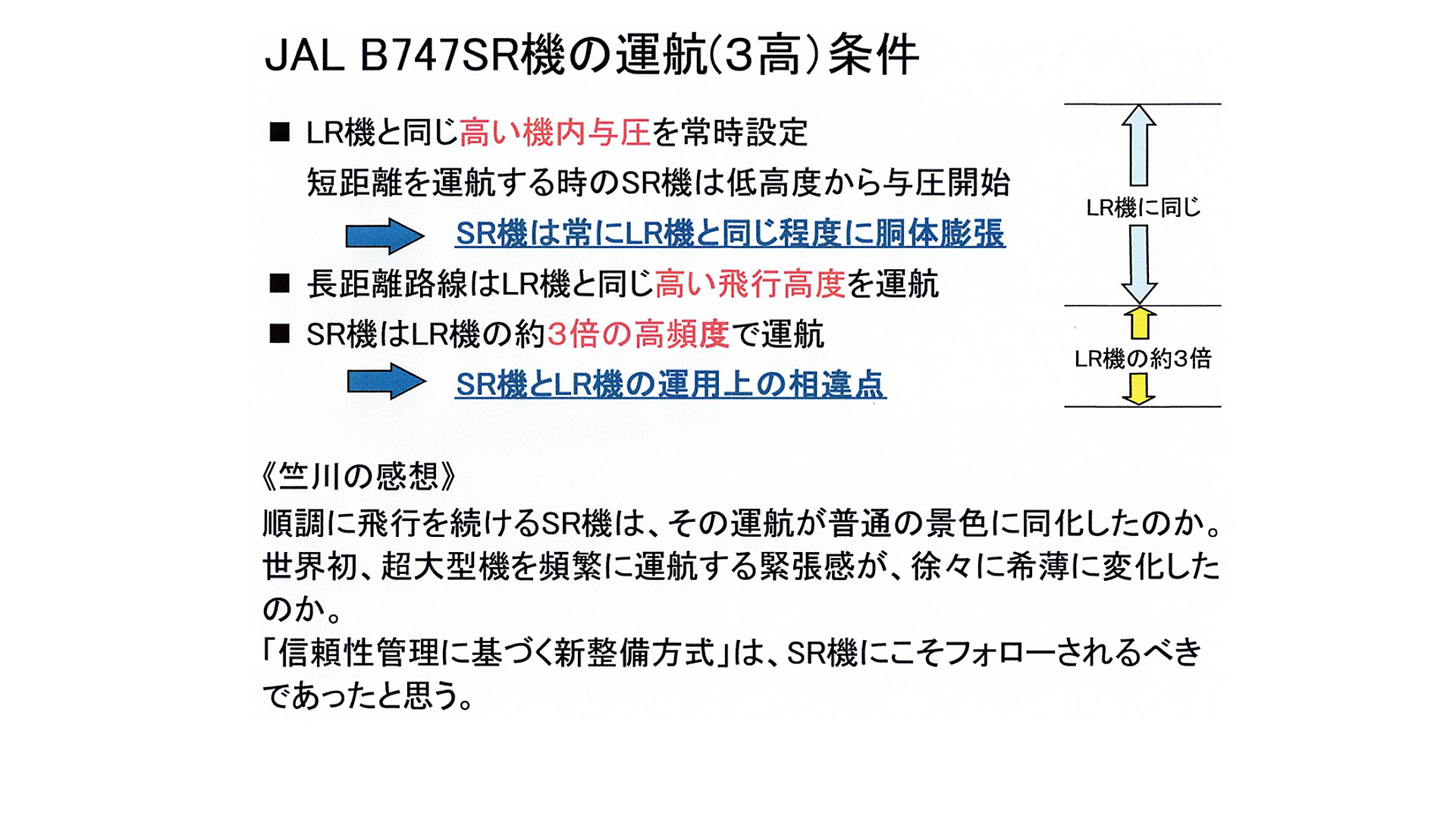

SR機の3高をまとめておきます。

3高とは高い機内与圧、高い飛行高度、高い運航頻度の三つの高を指します。

3高は報告書が相互の関連性に触れなかった事象です。

B747時代の幕開け当時はJALが「臆病者と云われる勇気」や「ため息の出る激しい整備」を標榜した時代に重なります。事故の2年前、1983年にJALは遂に航空輸送量で世界一の航空会社になりました。

そのような中で順調に問題なく運航を続けるSR機に、過酷な飛行を強いていた事実も日常の普通の景色になってしまい、世界で初めて短距離路線に超大型機を頻繁に運航するという緊張感がだんだんと希薄になっていたのではないでしょうか。

世界最大数のB747を運航するJALに過信が芽生え、予見を欠く油断があったのならば慎に残念です。

今から思えば、B747導入当初のLR機に各国協同でデータを集め実施した「信頼性管理に基づく新整備方式」は運航頻度が3倍のSR機にこそ重点的にフォローされるべきであったと思います。これは誰にもできないJALにしか出来ない考察であったはずです。

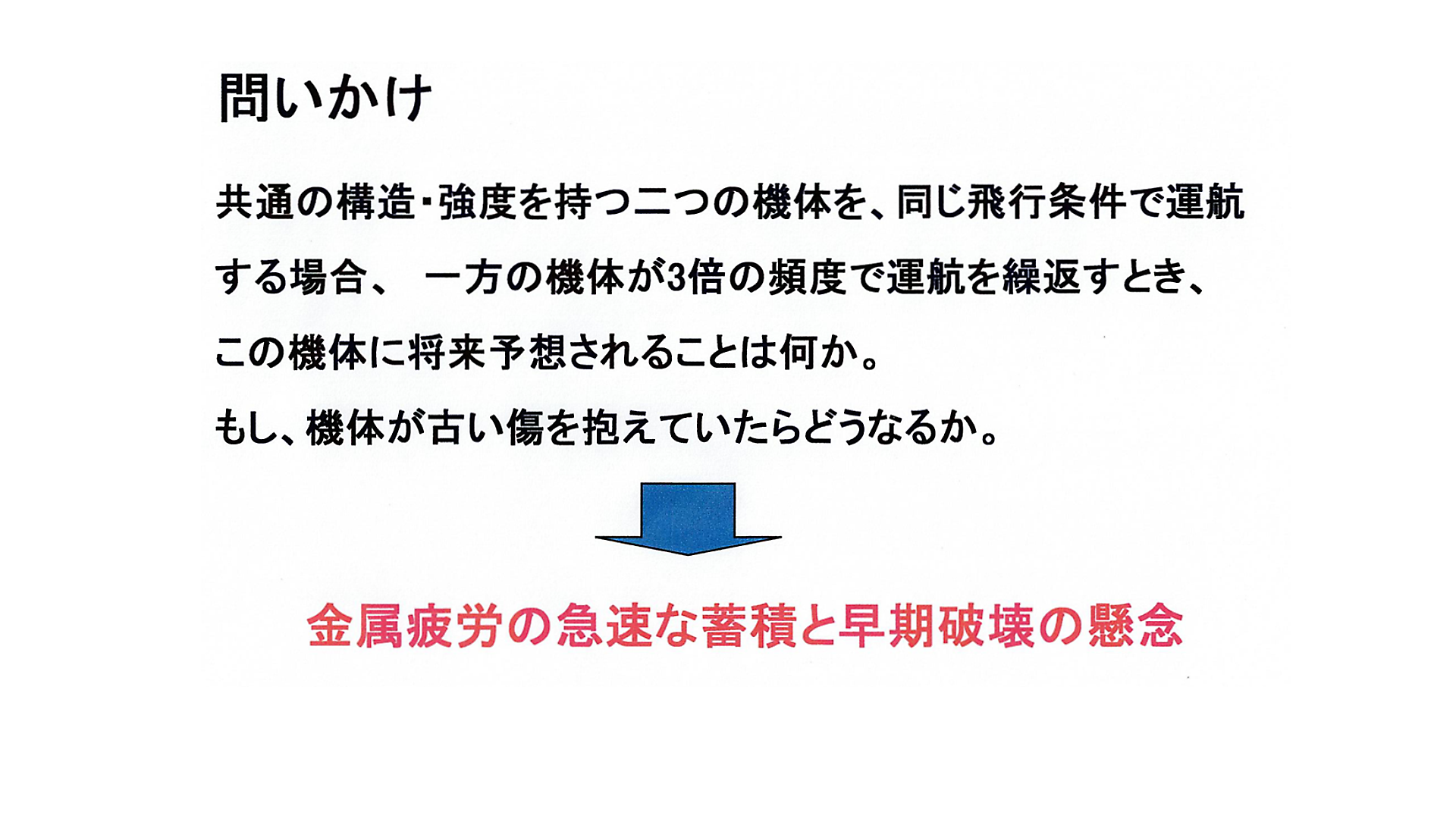

そこで私はシリーズの中でこの様に問いかけました。

「共通の構造・強度を持つふたつの機体を、同じ飛行条件で運航する場合、一方の機体が3倍の頻度で運航を繰返すとき、この機体に予将来想される事は何か。」もし、この機体が長らく治療されない古傷を抱えていたらどうなるでしょうか。

答えは明らかです。「金属疲労の急速な蓄積と破壊」という懸念が頭をよぎります。

竺川説の確からしさを補強するために原因検討の視点を過去に誰もアプローチしなかった方向に変えてみます。

私はタイヤ摩耗という、一見無関係と思われるユニークな要素を故障解析に取り入れ、B747という機体こそ、この故障を誘発し易い特性を含んでいる事を確信しました。

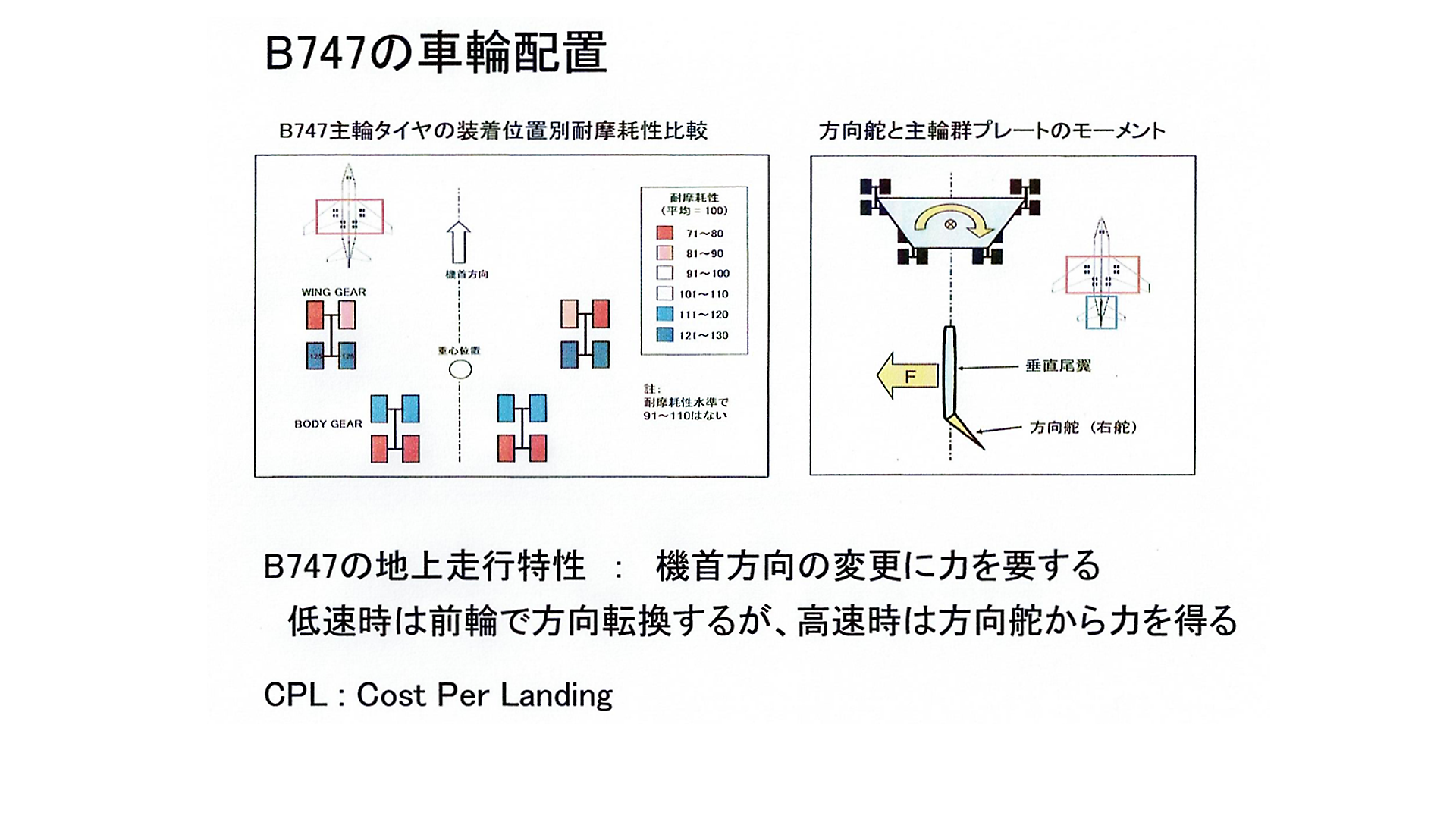

航空会社は毎回飛行機の着陸料を空港当局に支払います。同様にタイヤの使用料をタイヤ供給者に支払っています。CPLと略される COST PER LANDINGという考え方で1970年代に米国で始まったタイヤリース方式です。

この方式では、タイヤの状況が常時把握されており、摩耗状態や着陸回数などタイヤの膨大なデータのフォローが可能で、対象はJAL B747も例外ではありません。

一方、B747のタイヤ本数の多い脚構造には機体設計者も悩んだ特有の地上走行特性があり、その結果、他に類をみない独特のタイヤ摩耗状態が観察されます。

左の図のようにB747はタイヤ装着位置によって摩耗の実績が50%程度も異なります。ちなみに主輪の軸が一本のB737やA320はこの差が10%程度に治まります。

私は改めてこの差を生じる理由と圧力隔壁周囲にかかる力に着目しました。

B747に特有の地上走行特性とは、機首方向の変更に大きな力を要するということです。

飛行機が高速で地上走行する時の方向変更時には前輪を使わず、方向舵が生じる空力を用います。

B747は前輪を含めて全18本のタイヤは離着陸時の高速走行中全部前向きにタイヤの回転方向が固定されています。そのため、横風対応など機首方向を変える時にタイヤに強制的横滑りを生じ、個々の滑り方の大小によって摩耗に差が生じます。

タイヤ間の摩耗差がB747は他の機種より大きくなります。

右の図のように4本一組の主輪を台形の4隅に固定されたローラースケートに置き換えると、地面に足を付けたまま台形全体の方向変更は容易ではありません。

飛行機はタイヤを滑らしながら滑走路上でそれを強制的に行っています。

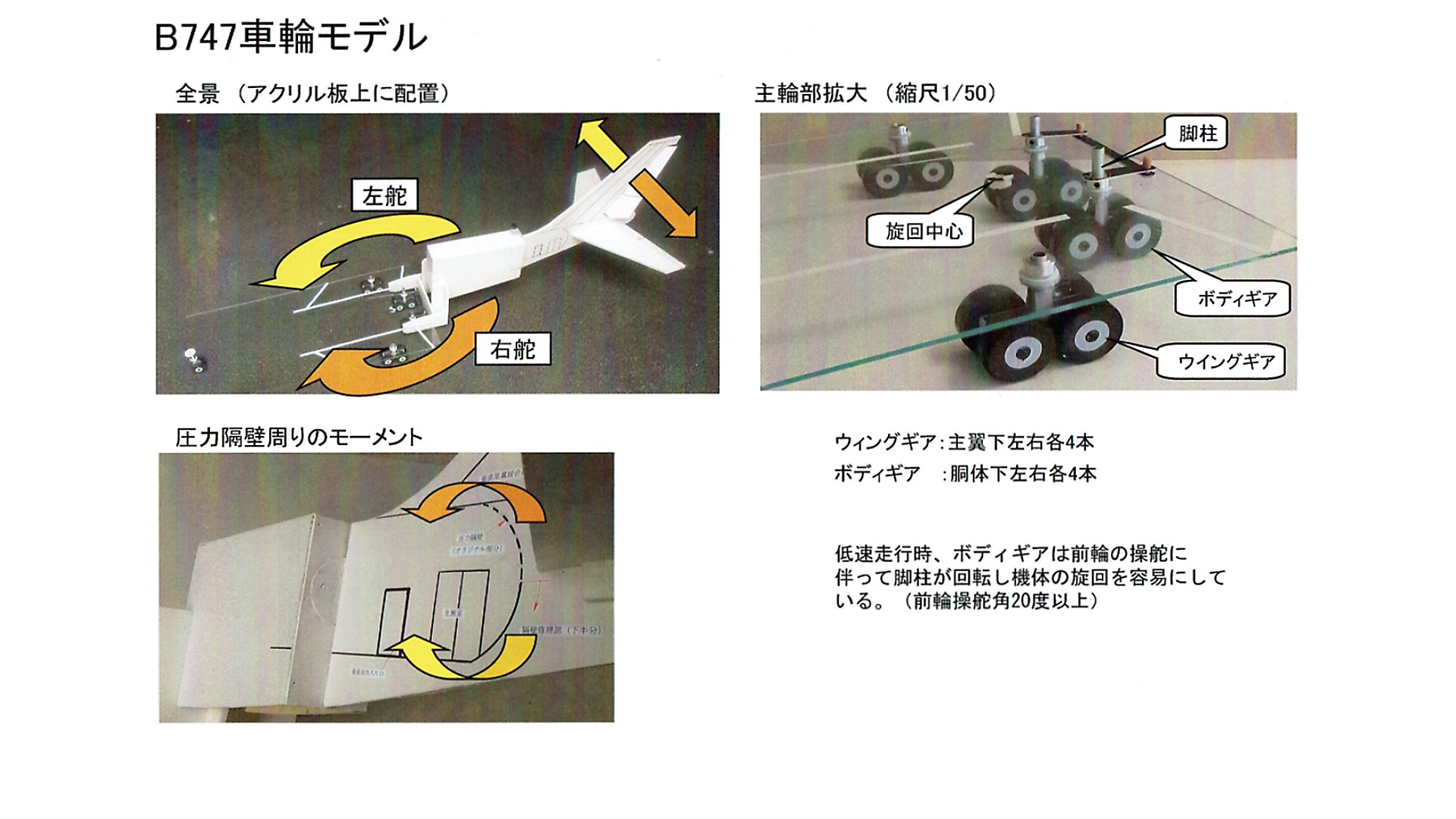

動翼とタイヤを配置した模型を制作して、現物現場のイメージを作り考察しました。

機首の方向変更時にタイヤに強制的な横滑りを強いることになりますが、誤解のないよう補足しますと、消しゴムのように一方向に滑るのではなく、タイヤは回転しながら滑るので摩擦係数は減少しますが、ミクロ的にはタイヤ表面で滑りが発生しています。

地上走行中に垂直尾翼の方向舵は、18本のタイヤの横滑り抵抗に勝る強大な力を生み出さねばなりません。

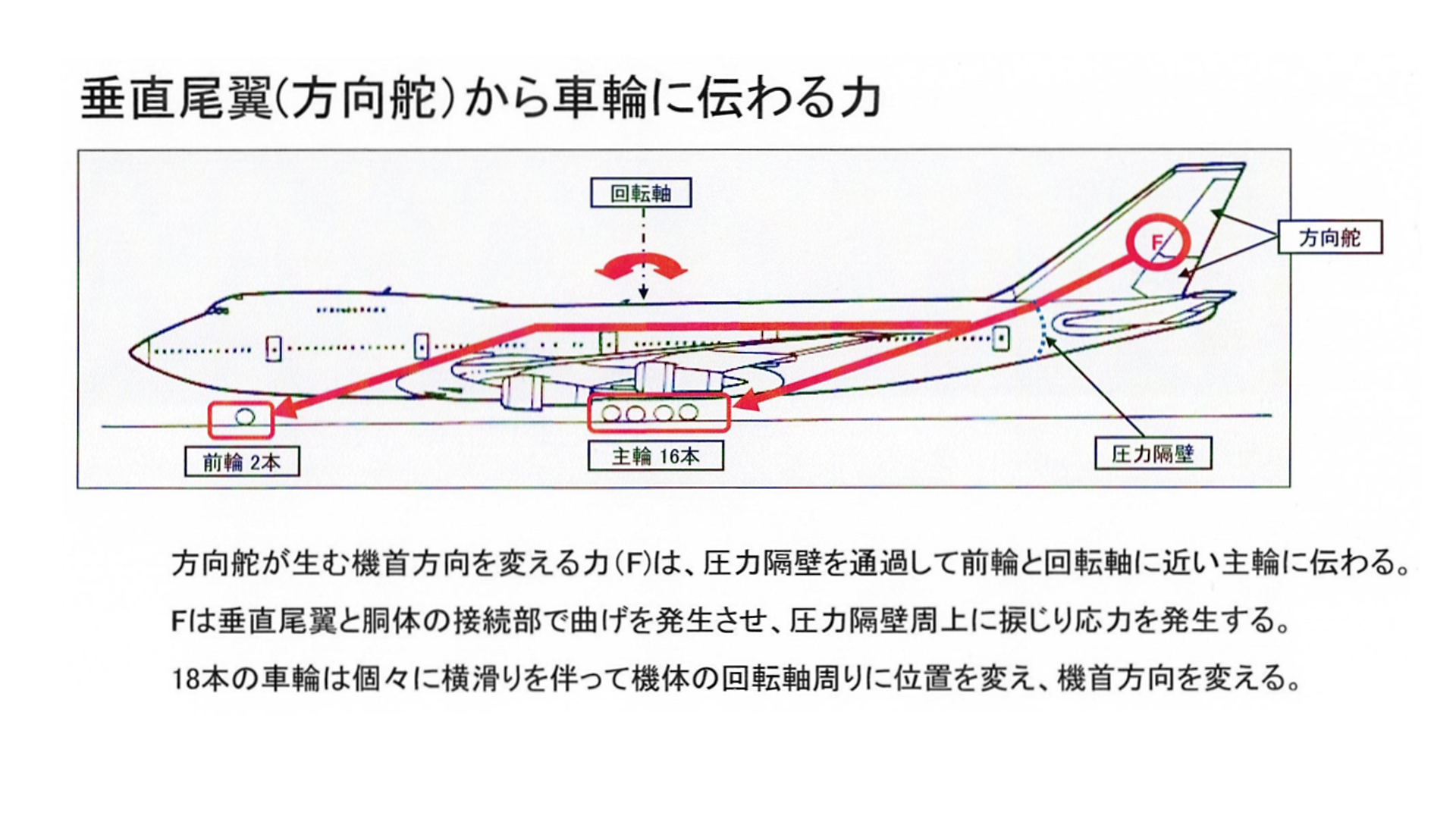

この図は垂直尾翼から車輪に力が伝わる時のイメージです。

方向舵から力Fが生じるとき垂直尾翼の付け根付近に曲げと捩じり応力が発生します。丁度そこは圧力隔壁の上部取付位置付近でもあります。

走行中の飛行機に必要な横向きの力は機体後部最上部の方向舵で生み出され、圧力隔壁の上部を経由して機体最下部にあるタイヤに伝わっています。

タイヤの滑り量とタイヤ摩耗の間には強い相関があることが知られています。

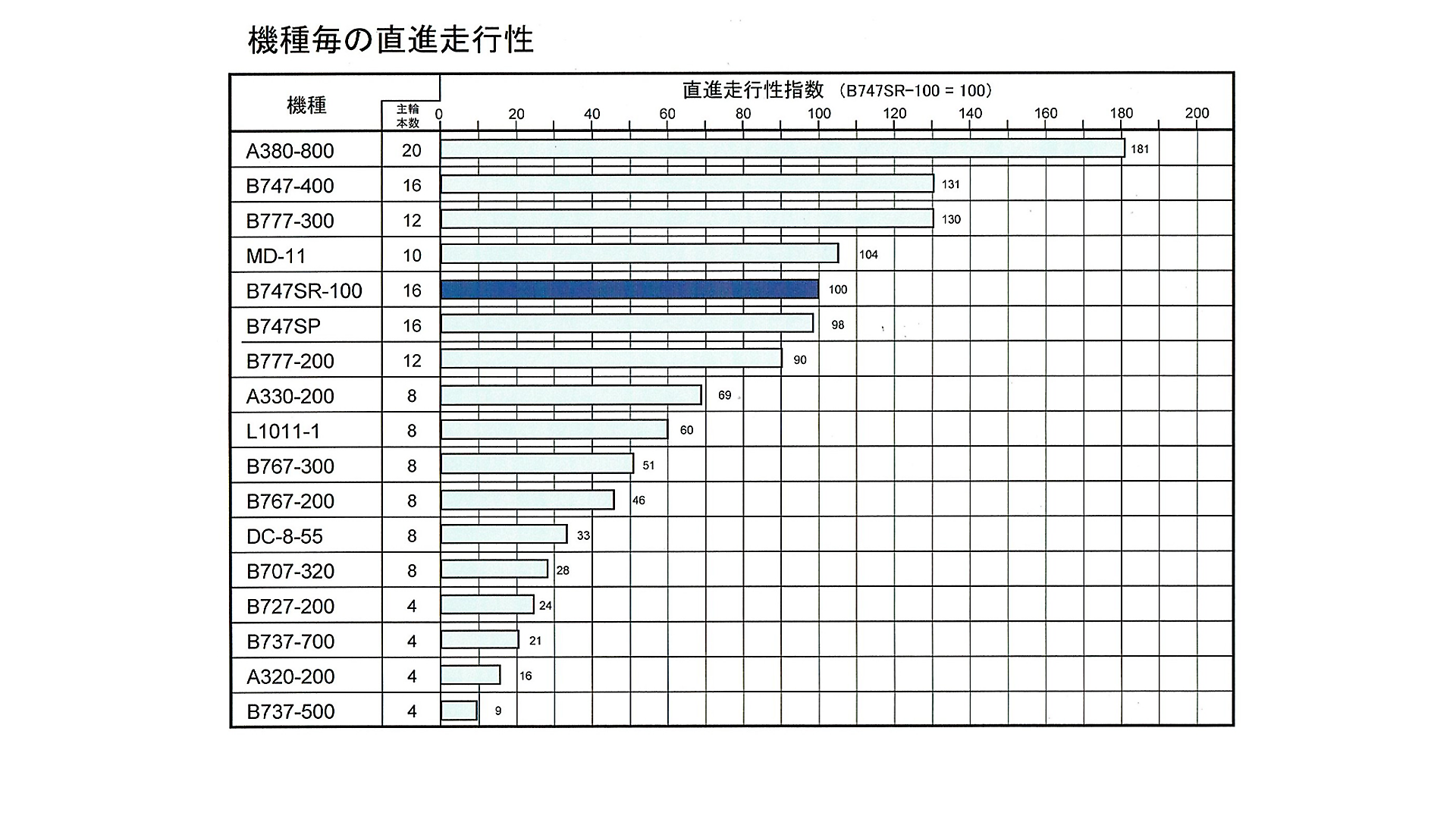

圧力隔壁外周部付近の力関係を考察する時、私は機体毎の直進走行性の傾向に注目しました。

この図はSR機を100として各機体の進行方向の直進走行指向性を表しています。指数は言い換えれば垂直尾翼から必要とする力Fの大きさの順に置き換えられ、同時に垂直尾翼付け根の曲げとねじり応力の大きさの順にも置き換えられます。

SR機より大きい機体は重量が大きいLR機を含めて長距離用機体であり、運航頻度が小さいため問題になり難いのですが、SR機は短距離機の中では群を抜く大きさです。

ここまで述べた客観的事実は、LR機より厳しいSR機の運用状態をクローズアップし、更に、SR機の中で圧力隔壁上部に歪を蓄積したままのJA8119に疲労破壊が発生する確率が高い状況を示しています。

次にシリーズでは触れなかった新情報として外板断裂線の観察結果をご紹介します。

目的は圧力隔壁外周部と胴体外板の間に生じた隙間の位置の考察です。

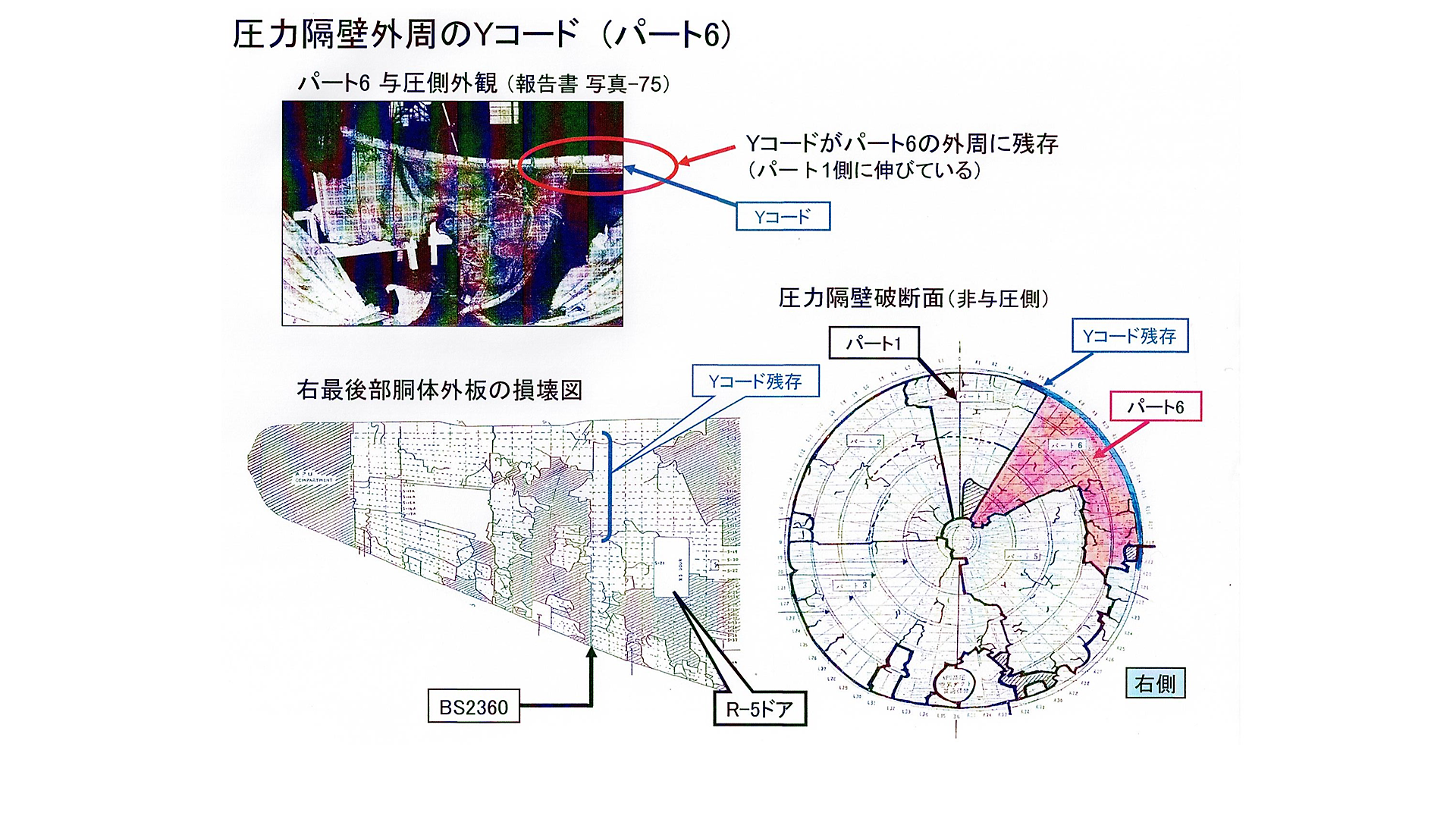

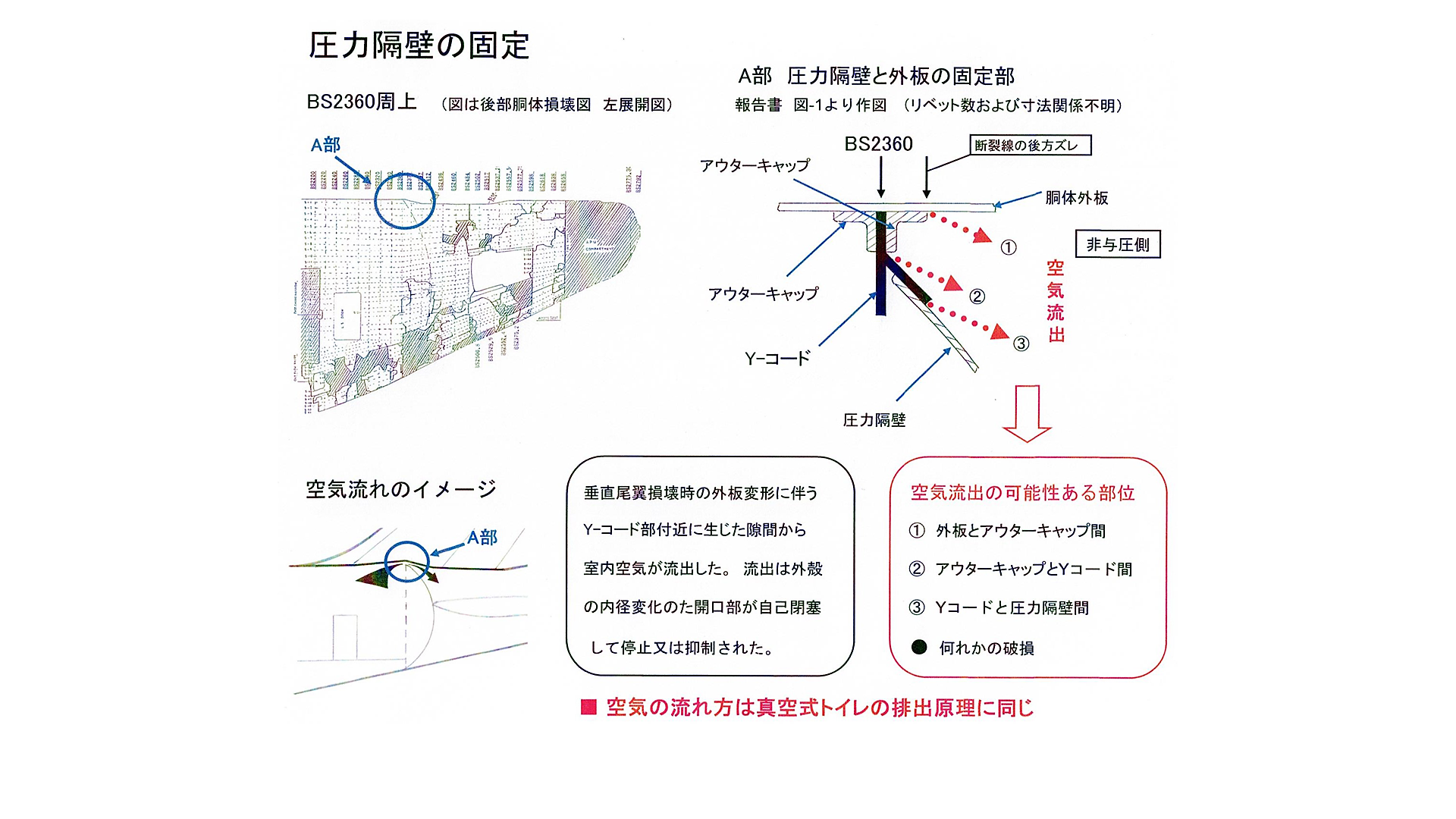

図は報告書に添付された写真と右側後部胴体および圧力隔壁の断面図を一枚に纏めて示しました。

おわん型の後部圧力隔壁はBS2360の周上に沿って設置されています。

ちなみに、BS2360は機首付近の基準点から2,360インチにあるフレームのことでBSはボディーステーションの意味です。

先ず「胴体損壊図」の圧力隔壁周りの破断線に注目します。

BS2360を境にしてキレイに外板が進行方向前後に直線状に破断している所があります。このラインは与圧と非与圧の境界線であり、このライン付近が膨張収縮を繰返す胴体外板の曲げの支点であったため、曲げ疲労が繰り返し集中していたラインになります。

このラインを支点にして外板が膨張収縮する度に動くイメージは「B747の耐用限度」の図で示した通りです。

タイムゼロの時、空気漏れが発生した隙間の位置を示唆する箇所があります。

圧力隔壁断面図のパート6を分かり易く赤く塗りつぶしましたが、外周の右上に青線で示したYコードという、圧力隔壁の取付金具が圧力隔壁側に付いて残存する部分があり、圧力隔壁側に付くのは他にない外観上の特徴です。

Yコードが圧力隔壁側に存在するということは、Yコードが胴体外板との間で剥離した事を示します。報告書の写真によれば、赤丸で囲んだベルト状のYコードが写り込んでおり、パート6からパート1側へ胴体最上部近くまで剥離の範囲が広がっている状況が見えます。なお、図面の記載より写真では範囲がやや広範になっています。

圧力隔壁側に残存するYコードの部分は外板から剥離した状態にあり、ここに隙間が発生したことを示唆しています。

ボイスレコーダーの記録と併せて注目すべきは、この部分が右最後部のR-5ドアの直ぐ後ろ上方にあたり、タイムゼロの直後に交わされた客室乗務員と航空機関士の会話の中で「R-5ドア天井の破壊」が確認された箇所に符合します。

生還者の一人は天井裏で布の様なものがヒラヒラしていたと証言しています。この付近にある布状の物は断熱材のカバー材と思われますが、空気漏れは完全に止まったのではなく、完全に閉じきれていない小さな隙間が残っており、タイムゼロの後も継続して極少量の空気が漏れ続けていた事を示しています。即ちこの事実は圧力隔壁に大穴が開いてないことを立証しています。

次に隙間がYコード周りの何処で発生したのか報告書のデータから観察します。

この図のYコードの取付部は報告書の図-1から書き起こしたものです。但し、断熱材などを敷設(ふせつ)するYコードのインナーキャップは応力の検討上関連性が低いと思われるため図面から省略してあります。

Yコード付近を空気が中から外側の非与圧部へ通過する経路は①②③と、それ以外の何れかの破損箇所の4箇所が考えられます。

残骸の状況からYコードが残存して外板との間に隙間を生じる可能性は①の経路が最も高いように思われます。

先に述べたビー玉とラムネ瓶の関係は①において最も適合性が高くなります。

一方、B747の「補足構造検査要領」によれば、圧力隔壁のYコードの検査は3万回毎に実施するよう規定されており、通常の運航回数では達しない回数であり実質上検査フリーの状態になっています。

それほどにボーイングにはYコード付近は頑丈な部位という認識があり、この部分の故障というイメージは元からなく、盲点であったのではないかと思います。この認識はボーイングが残骸を見た時、隙間の発生でなく直感的に「原因は圧力隔壁の破れ」に意識が向いた背景かも知れません。

この際にもう少し技術的に考察を加えます。

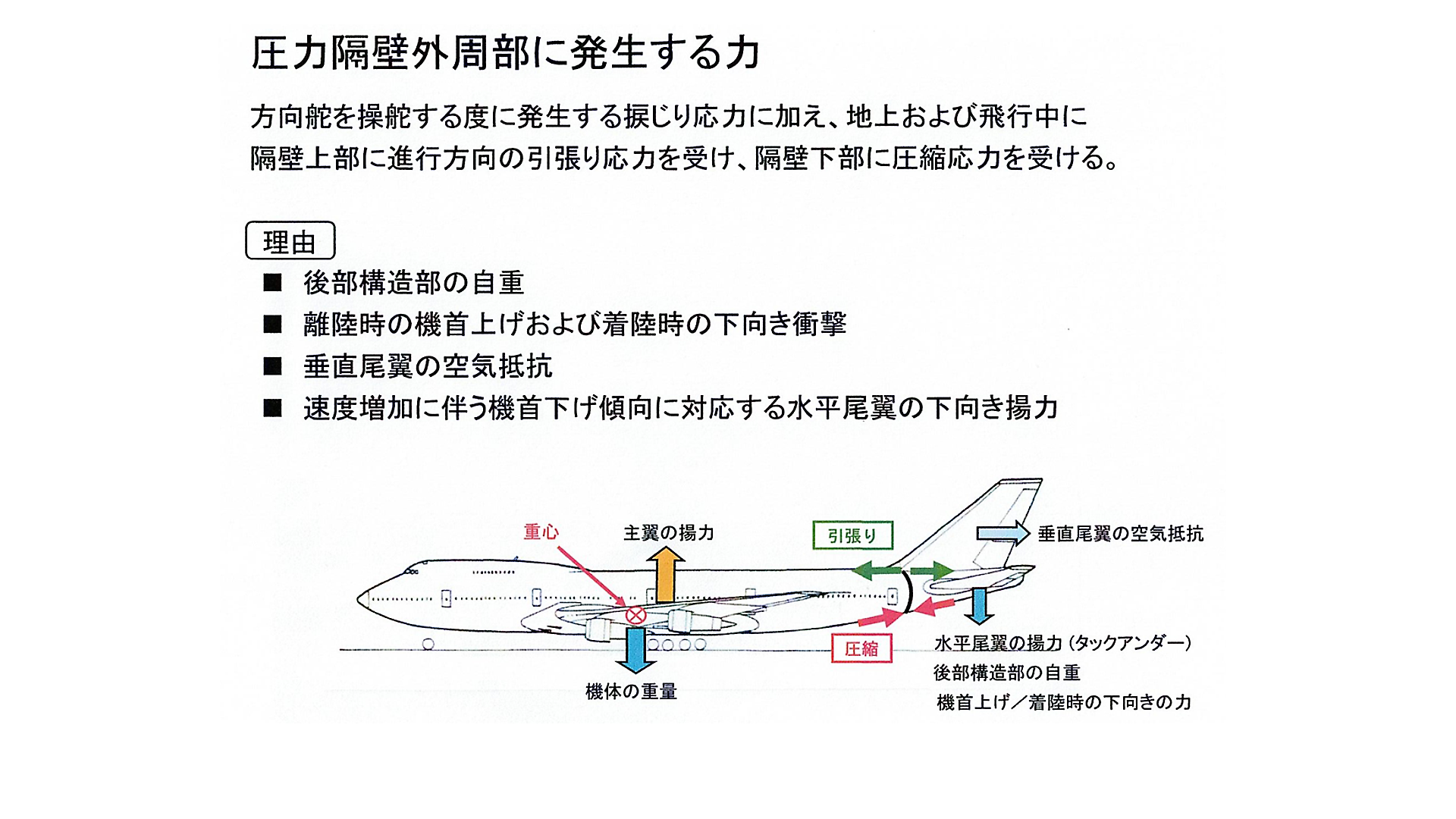

圧力隔壁取付部の上部は図の緑の矢印のように上空でも地上でも常に進行方向に引張りの力に晒され、下部は反対に赤矢印のように常に進行方向圧縮の力を受けています。

その理由は圧力隔壁取付部より後に作用する様々な下向きの力によります。例えば、 後部構造部の自重による下向きの力、離陸時の尾翼下げの力、着陸時の下向きの衝撃、垂直尾翼の空気抵抗による下向きの力、それに加えて飛行中の浮力と重力の均衡を取るための水平尾翼の下向きの揚力、等があります。

これらの力に加えて方向舵由来の横方向の力が圧力隔壁の周囲、特に隔壁上部に集中します。常に引張り応力が作用し膨張収縮の支点にあたる圧力隔壁取付部の上部に断裂が発生する確率が高いのは当然であり、前の図の①で示したように圧力隔壁上部取付部と外板の部材間接合リベットが疲労断裂して隙間が生じる傾向が大きくなるのは容易に想像できます。

当に圧力隔壁に接続したままのYコードの位置とR-5ドア上部付近が同位置であり、私にはこの符合が偶然とは思えません。この箇所で隙間が発生したと考えられます。

報告書の破断図と写真から、胴体外板の破壊外観は胴体断面の上半分で綺麗な直線状断裂線であり、修理の時取替えられた下半分とは明らかに破断線の線形状態が異なります。先程述べたように上側は常時引張り力を受け、下側は反対に常時圧縮力を受けた履歴の差であろうと思います。