❹ 米国と日本の思惑

4番目の項目は事故にまつわる米国NTSBと日本の思惑です。事故をざっと振り返ってみます。

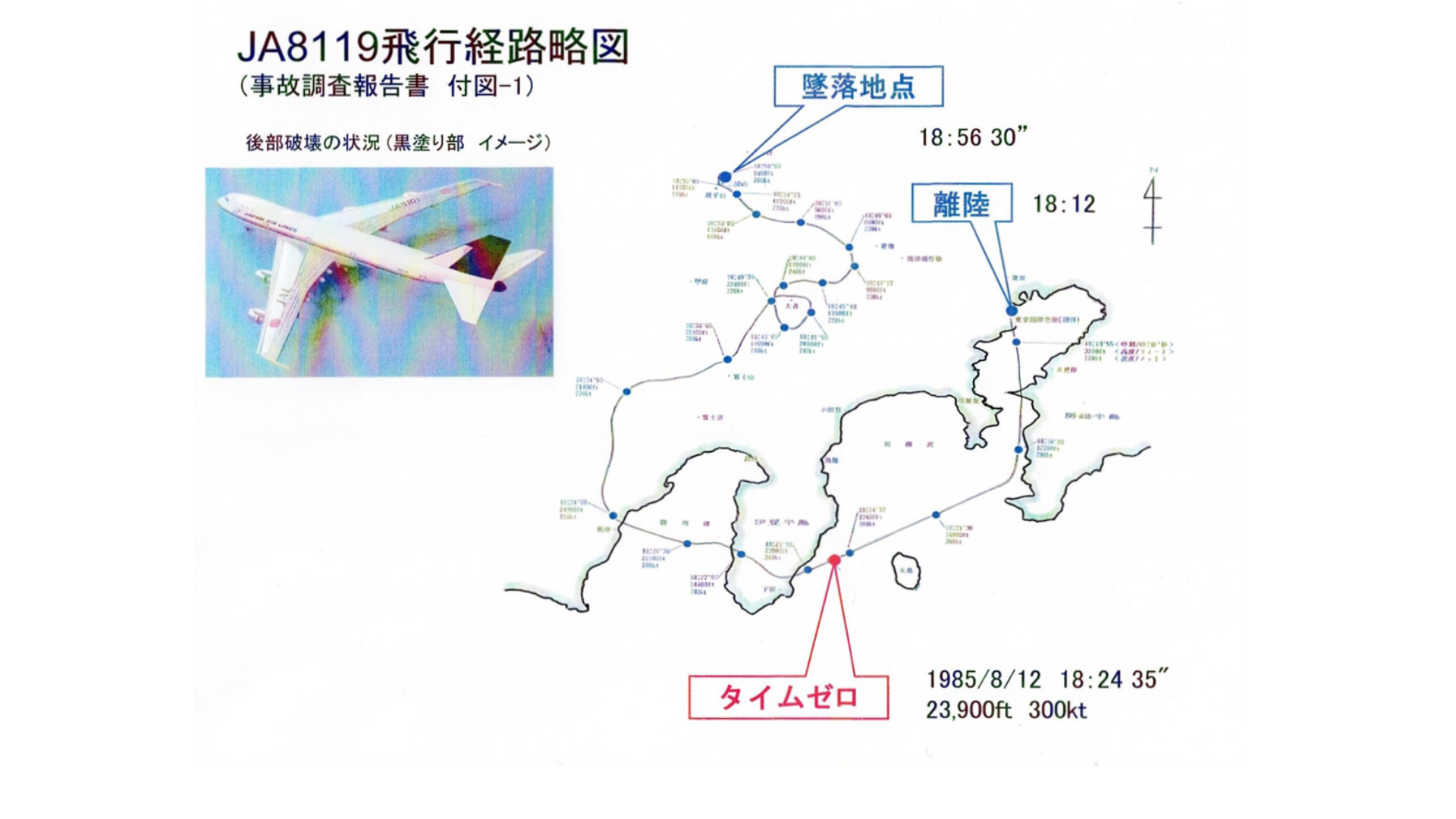

事故は1985年8月12日の夕刻に発生しました。

JAL123便羽田発大阪行きのB747SR JA8119は離陸約12分後に相模湾上空を伊豆半島に差し掛かるころ、突然垂直尾翼などが破損して操縦機能を喪失しました。約32分間の迷走飛行の後に群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落、乗客乗員520名が死亡、4名が救助されました。事故は単独機としては現在も世界最悪の事故として記録されています。

直ちに救助活動と事故調による調査が開始されました。数日後には米国のNTSB国家運輸安全委員会とボーイング社からなる調査団が調査に合流しました。

A8119は7年前に伊丹空港で着陸時に尻もち事故を起こしたため、破損した後部圧力隔壁の下半分を取り換える修理がボーイングによって実行された経歴がありました。

調査開始間もなく米国調査団は圧力隔壁修理の際の新旧隔壁のジョイント部に強度を損なわせる修理ミスを発見しました。そして、この発見は彼らにとってはある意味「渡りに船」のように見えました。

何故ならば、当時世界に就航していた約630機のB747全体に影響が及ぶような共通する不具合が事故原因であれば、全機の運航停止など世界規模の大問題に発展するかも知れません。しかし、修理ミスが原因ならJA8119単独の問題に絞り込めます。B747の安全神話は維持されなければならないと考えていました。

米国は一刻も早く全世界に運航中の機体は安全であることを知らせたいと気が逸っていました。

原因は修理ミス部が強度不足から疲労破壊し、開いた約2平米の穴から大量の空気流出が発生し、その噴出力が垂直尾翼など機体後部を破壊し、操縦機能を喪失したためと判断されました。

このときNTSBとボーイングは事故原因の検証が困難な原因に落とし込むという「慌て者の誤り」を地で行くような判断ミスを犯しました。余りに衝撃的な修理ミスは判断ミスに気付く余裕を与えなかったようです。

検証が困難な理由は、大量に流出した空気エネルギーが後部構造部を破壊し圧力隔壁に大穴が開いたにも拘らず、人々は酸欠に晒されず最期まで意識を保っていた事実があり、二律背反を合理的に説明できないという点に集約されます。

この判断ミスは途中で修正されることなく報告書発行直後から今日に至るまで、世間に原因諸説が氾濫する混乱状態を生むことになりました。

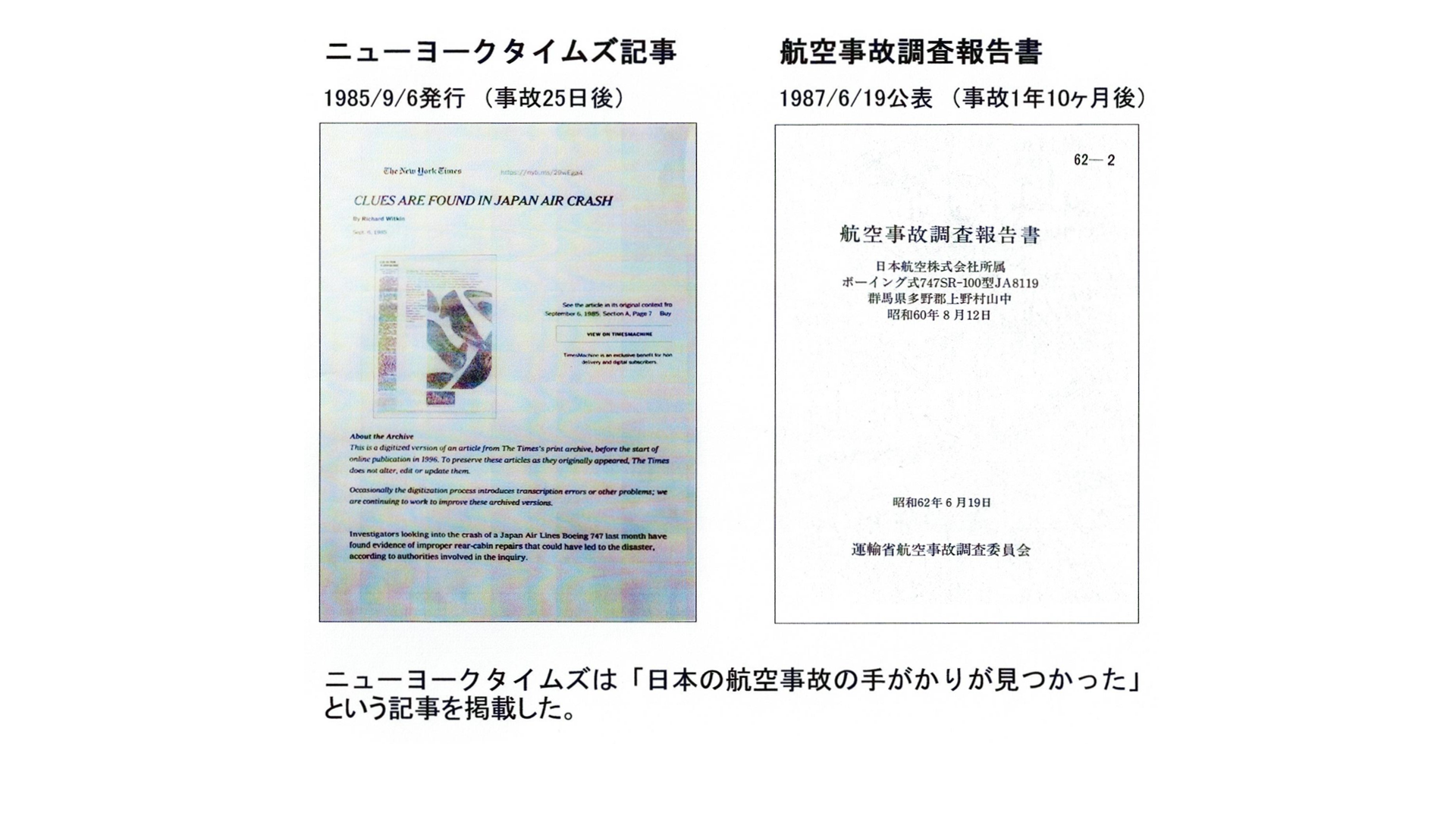

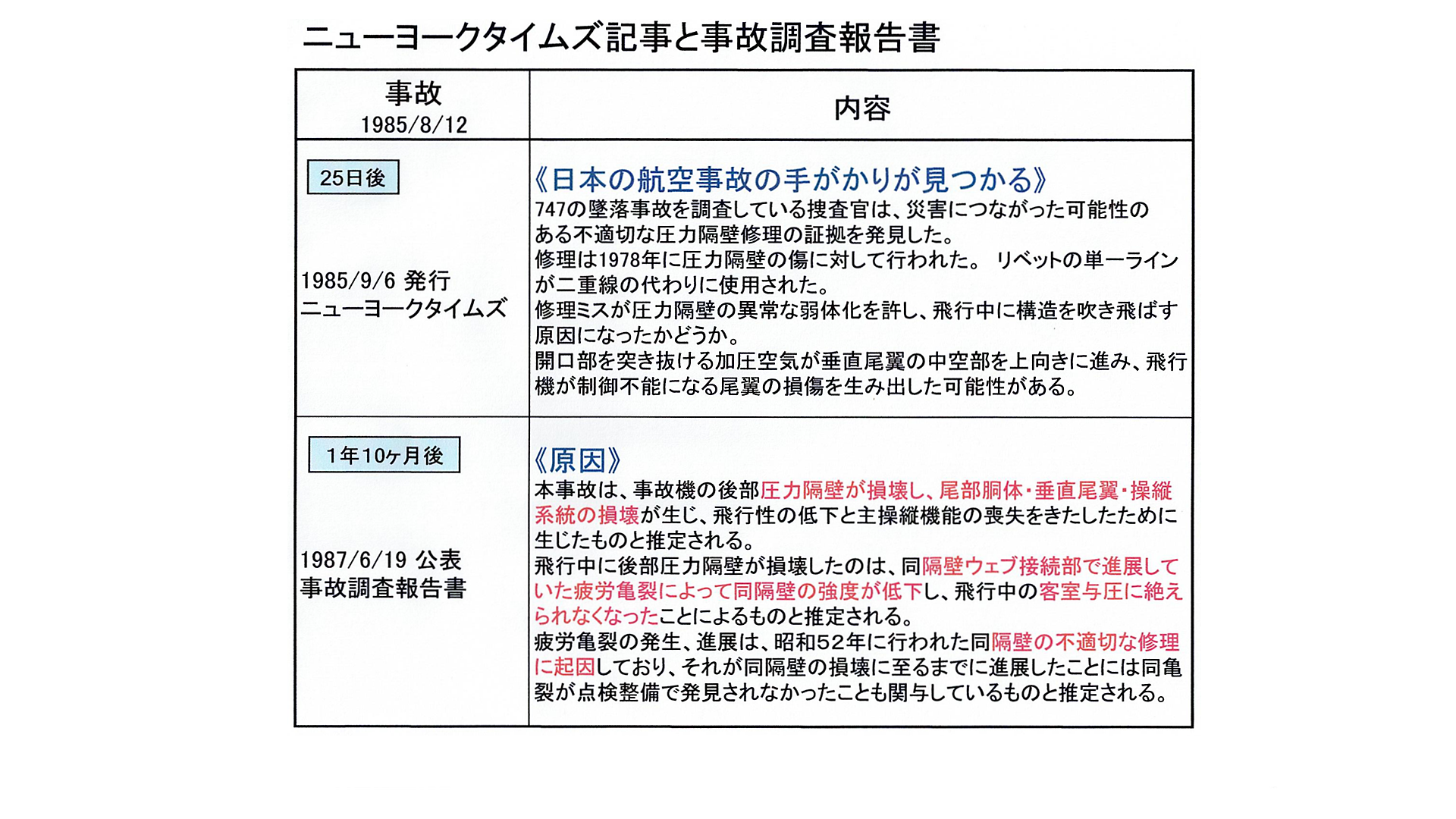

事故から25日後の9月6日、米国のニューヨークタイムズがボーイングの修理ミスが原因であるというスクープ記事を掲載しました。

中間報告で事故調が圧力隔壁の修理ミスに触れなかったため、業を煮やしたNTSBがニューヨークタイムズにリークして報道させたと云われています。

左が9月6日付けの記事で「日本航空事故の手がかりが見つかった」と報じた記事です。 米国側にして見れば、取り敢えず全世界のB747オペレーターに運航中の機体には関係なく安全であると広報できました。

年表に記載しましたが、新聞報道の直後に事故調委員5名のうち委員長以下3名が辞任しました。米国側の意向に同意できなかったからであろうと私は思っています。

その後の経緯を振り返れば、米国側は修理ミスを原因として報告書を纏めるよう事故調に要求し、事故調もそれに従ったと思われます。

事故調から正式に航空事故調査報告書が公表されたのは事故発生から1年10か月後の1987年6月19日でした。右が報告書の表紙です。

公表までに時間を要したのは、米国側から事故調に託された故障シナリオを合理的なシナリオに装う作業に難航したからであろうと思います。

最終的に公表された事故調説は科学的説得性に乏しいものでした。 しかし、事故調がこれを主張し通せたのは先に述べた法律の後ろ盾があったからに他ありません。事故調には報告書の結論を維持することができるという権限があります。

ニューヨークタイムズの記事と報告書の内容を並べ、報告書に共通の記載内容を赤字で示しました。 やはりそうだったかと腑に落ちる点があります。

ひとつは、事故調の結論はニューヨークタイムズの記事の主旨と全く同じであったことです。修理部の強度不足が圧力隔壁に破れを起こした原因であり、噴き出した空気が上方に流れて垂直尾翼を内側から破壊したという特徴的なシナリオまで同じです。

1年10ヶ月後に公表された報告書の内容を、事故の25日目に掲載されニューヨークタイムズの記事は予言するかのように的中させました。

ニューヨークタイムズの記事との酷似は偶然ではなく、与えられたシナリオに合わせざるを得ない米国側の強い圧力を感じさせました。

事故調には、ボーイングの修理ミス説を鵜呑みにして良いかどうかも分からない。かといって「原因不明」には出来ません。何故ならば「原因不明」では運航中のB747全機に再び懸念が生じることになり、米国側の意に沿いません。

当事国の日本には事故調査報告書を公表する義務があります。しかし、技術的に納得できる真因に辿り着かないまま時間が刻々と過ぎました。

1年10ヶ月という期間は米国主導のシナリオに沿う理屈作りに奔走した期間であると云えます。

繰り返しになりますが、報告書の疑問の中で最たるものは、圧力隔壁に畳一枚分の大穴が開いたにも拘らず、何故人々は意識を保つ事ができたのか、科学的に納得できる説明がないという事です。

この写真は1972年8月、JAL広報室がB747の国内線就航に合わせて発行した「航空知識ABC」です。「航空知識ABC」はJA8119の事故とほぼ同じ条件の時、約2㎡の扉一枚が外れると1.5秒後に機内の空気圧が外気に等しくなると述べています。

一気に空気が抜けて客室の気圧が富士山の二倍以上の高度の0.4気圧になれば、環境はとても普通の人が意識を保てるレベルではありません。

報告書の説明は科学的に納得できないため、大穴は開かず急減圧もなかったのではないかというコメントが百出しました。26年後に発行された「解説書」は、報告書の内容に再検討を加えることなく、大穴が開いて空気が抜けても「人は意識を保てる」という不合理な強弁を頑なに継承し、JALの著作と異なる見解を表明しています。

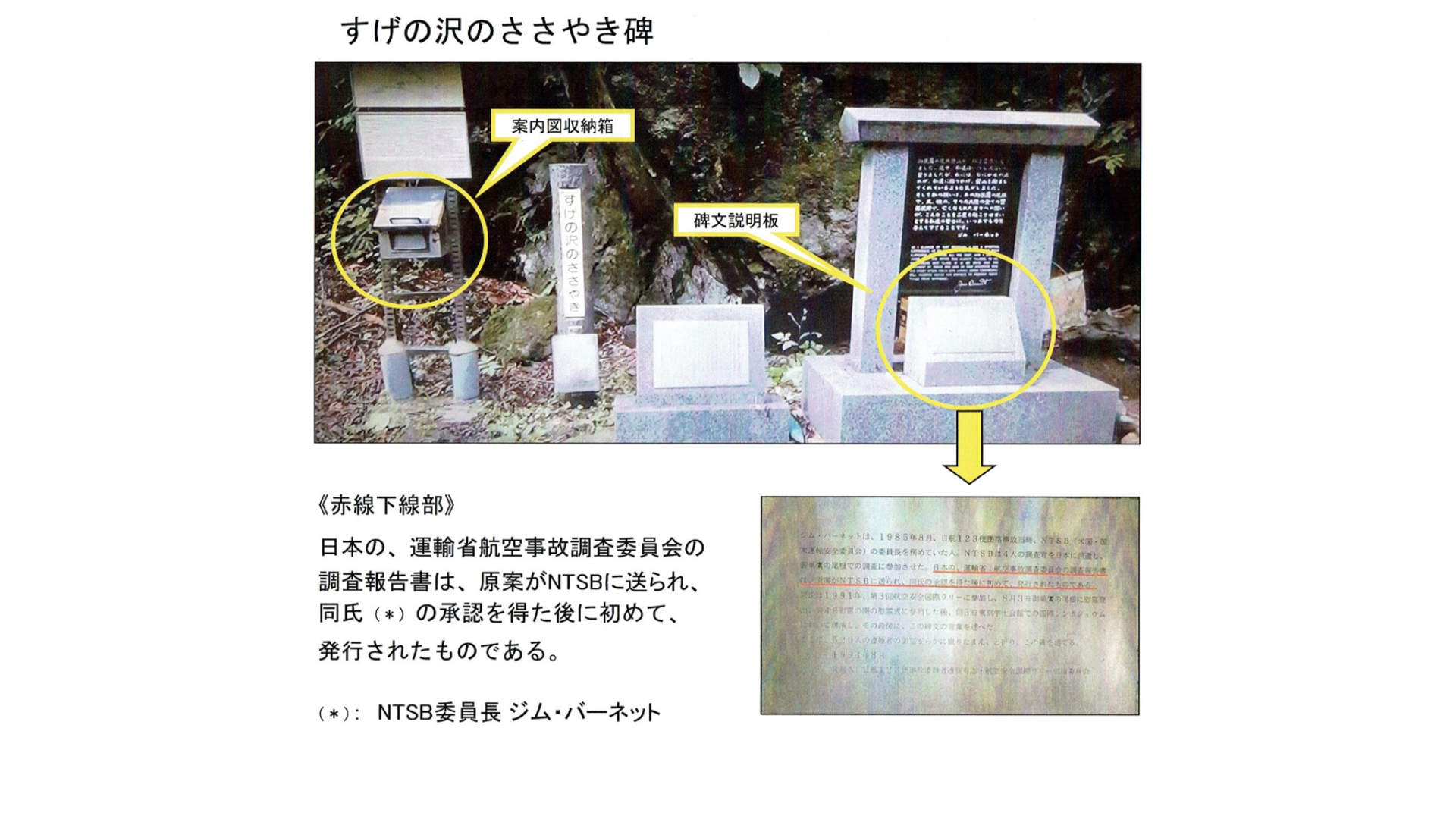

腑に落ちる二つ目は御巣鷹の山の石碑の碑文にありました。

写真は登山口近くに遺族関係者が建立したスゲノ沢のささやき碑とその碑板です。

私は2020年7月、初めて慰霊登山したとき一枚の碑板に目が留まり驚愕しました。

碑の主文にはこのように記されています。「日本の運輸省航空事故調査委員会の調査報告書は、原案がNTSBに送られ、ジム・バーネット委員長の承認を得た後に初めて、発行されたものである。」と、実にあからさまに報告書の承認プロセスが記されています。

この碑文によれば、当初から米国主導のシナリオに基づいて報告書の作成が行われたことは明らかです。

事故調は碑文の内容を肯定も否定もしませんが、37年経った現在においても報告書の結論は維持されています。

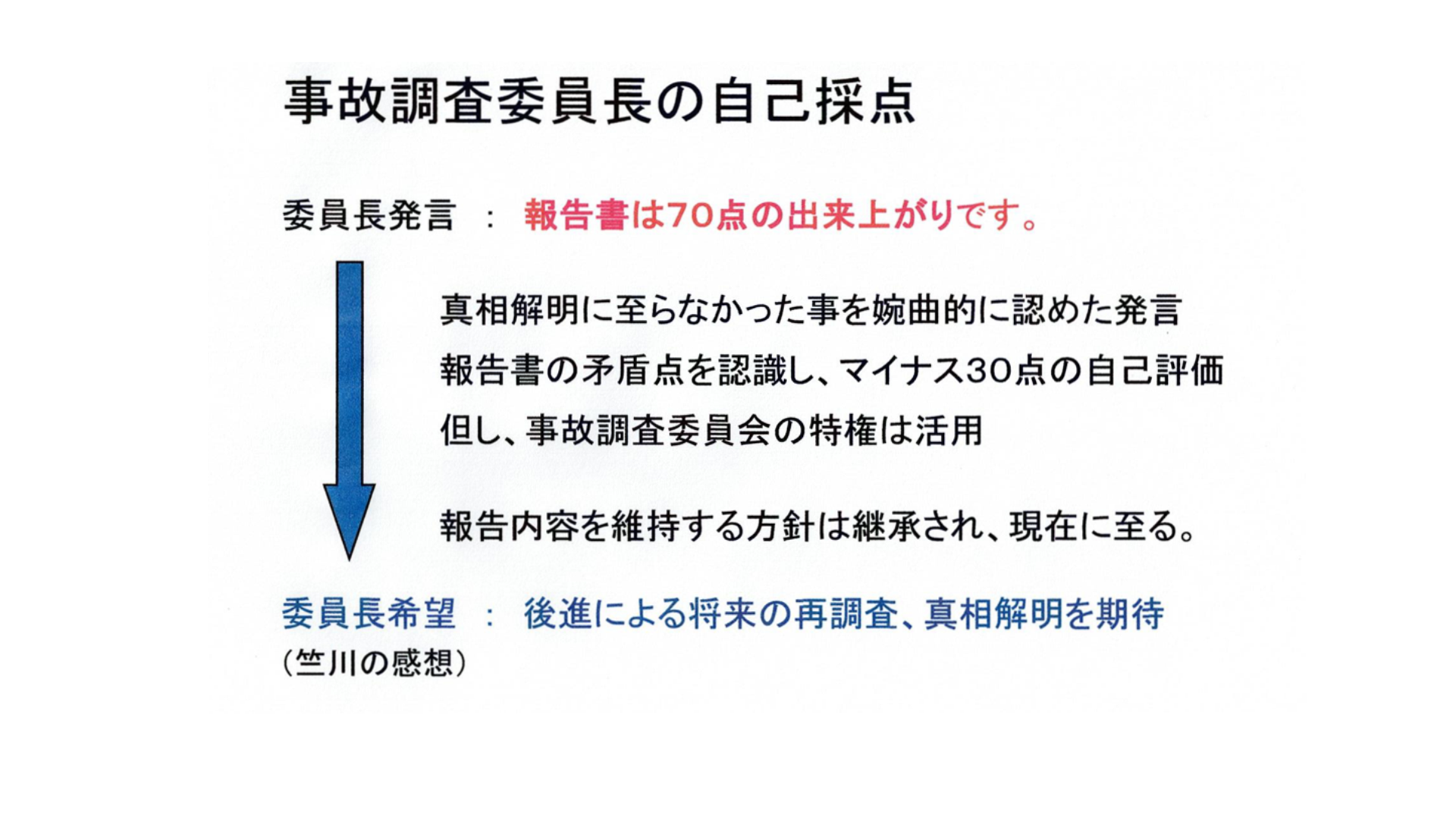

事故調委員長は「報告書は70点の出来上がりです」と発言しました。真因解明に至らず、かと言って「原因不明」にできない状況下で、政治的判断の存在と技術的妥協を暗に認めた発言であったと思います。

報告書に全てを語らせることが出来ず、実質的に原因不明であることを婉曲的に表したものだと思います。

完璧でない事を暗に認める委員長の70点発言は、一旦は妥協するも、将来環境が整ったとき後進が100点に仕上げることを期待しての発言であったと私は解釈しています。

事故調もJALも専門家集団ですから、本当の事は分からないが、報告書のシナリオに無理があることが分っており、報告書の公表時は技術者の矜持を押し殺したに違いないと推察します。

知り得た事は他言せず一生しまっておくと決心した人たちがいたかも知れません。

もし報告書作成の経緯を白日の下に晒せば、大変な事態になるかも知れないと考えた人がいても不思議ではありません。一丸となって現状維持を貫く方針は強固に引き継がれ、27年後の「解説書」の内容に如実に現れています。

1990年代、まだB747の製造が盛んであったころ、私が接触したボーイング開発部門の技術者は全員がこの問題には触れないという態度を示しました。ボーイングの技術者にも報告書の結論には無理がある事が分っていたと思います。

私は真因の解明に有用なB747の運航データをJALから公正に入手しました。 報告書の写真や図面等の客観データと併せて、JALから入手したデータは竺川説の整合性を立証するに充分なもので、「沈黙の翼」7回シリーズで投稿した内容そのものになります。この総集編では後段で技術的に少し補足しておきたいと思います。

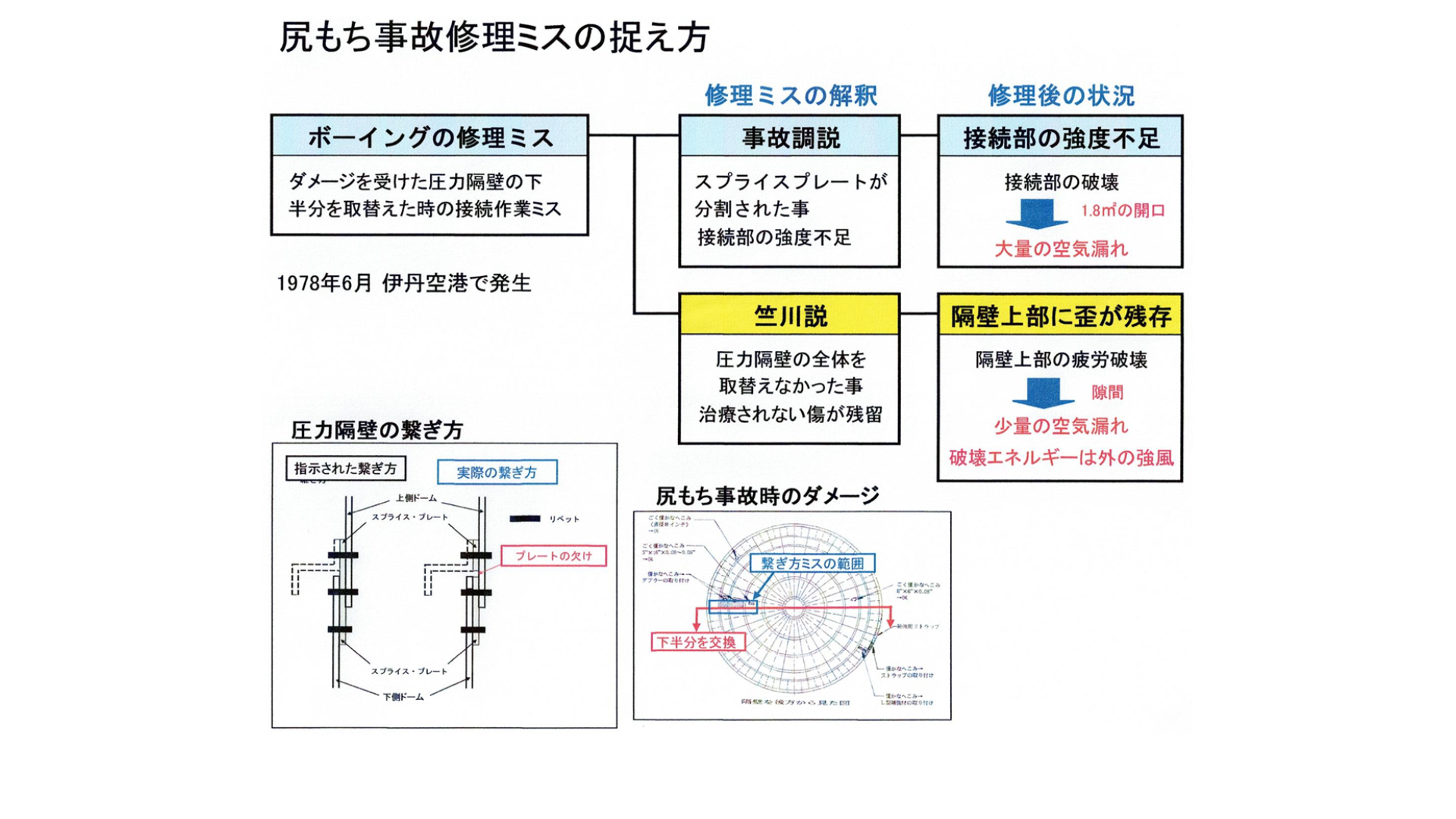

話を元に戻して、修理ミスの概要および事故調説と竺川説の二つの説の捉え方をおさらいします。

ボーイングの修理ミスは左下の図のように一枚であるべき修理ジョイント用の中間プレートを分割してしまい、間に欠けができたため、リベットの負担が増えて全体強度を低下させるという、とてもプロの仕事とは思えないミスでした。

ボーイングは自ら起こした恥ずべき修理ミスを凄惨な墜落現場で目の当たりにしたとき、冷静さを失い、直ぐにこの修理ミスをJA8119に限定できる原因と断定し、事故調もその判断に同意したのだと思われます。

ところで、竺川説もボーイングの修理ミスを原因のひとつに掲げていますが、視点が全く異なります。

端的に云えば、竺川説は「圧力隔壁の全部を取り換えなかった判断がボーイングのミス」であると断じています。理由はJA8119の圧力隔壁上部の外周部にある尻もち事故の時の残留歪が除去されなかったからです。

私はこの残留歪を「治療されない古傷」と形容しました。

治療されない古傷さえなければ、ほぼ同時期にJALに導入された仲間の6機のSR機同様にJA8119も最後は感謝されてリタイヤして行ったはずです。

JA8119はLR機より厳しい条件下で運航を続けた結果、古傷が悪化して事故の起点になったのは自然の成り行きであるという見方ができます。私はシリーズで全ての機械装置が持つセフティーマージンを治療されない古傷が消化してしまったと表現しました。

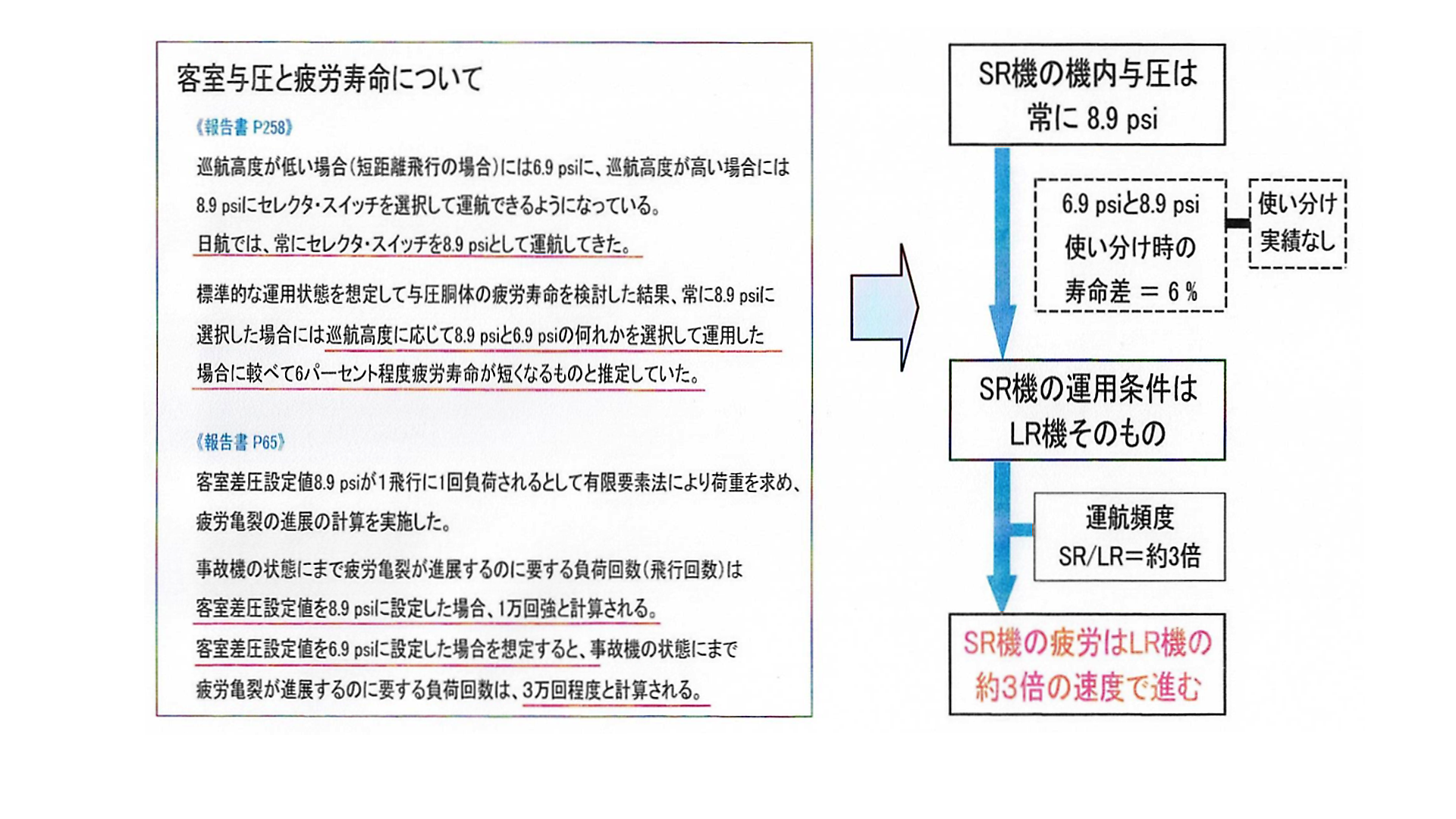

事故調は客室与圧と機体の疲労寿命の関係は密接であることに注目して、客室与圧に一応の検討を加えています。しかし、この検討結果には疑問があります。

この左の文言は報告書をそのままコピーしています。

報告書はJALがSR機にLR機と同じ8.9psiという高い客室与圧に常に設定していた事実を確認しています。

その上で、もし飛行高度に応じて低い与圧と高い与圧を使い分けるときと、高い与圧のまま運航する場合の与圧差による疲労寿命の低下は6%である、とするJALの検討結果を報告書に引用しています。事故調が独自に確認実験したデータではありません。

何故この様な結論になるのか理解できません。私には機内与圧の影響をクローズアップしたくない事故調の基本的姿勢がここからみて取れます。

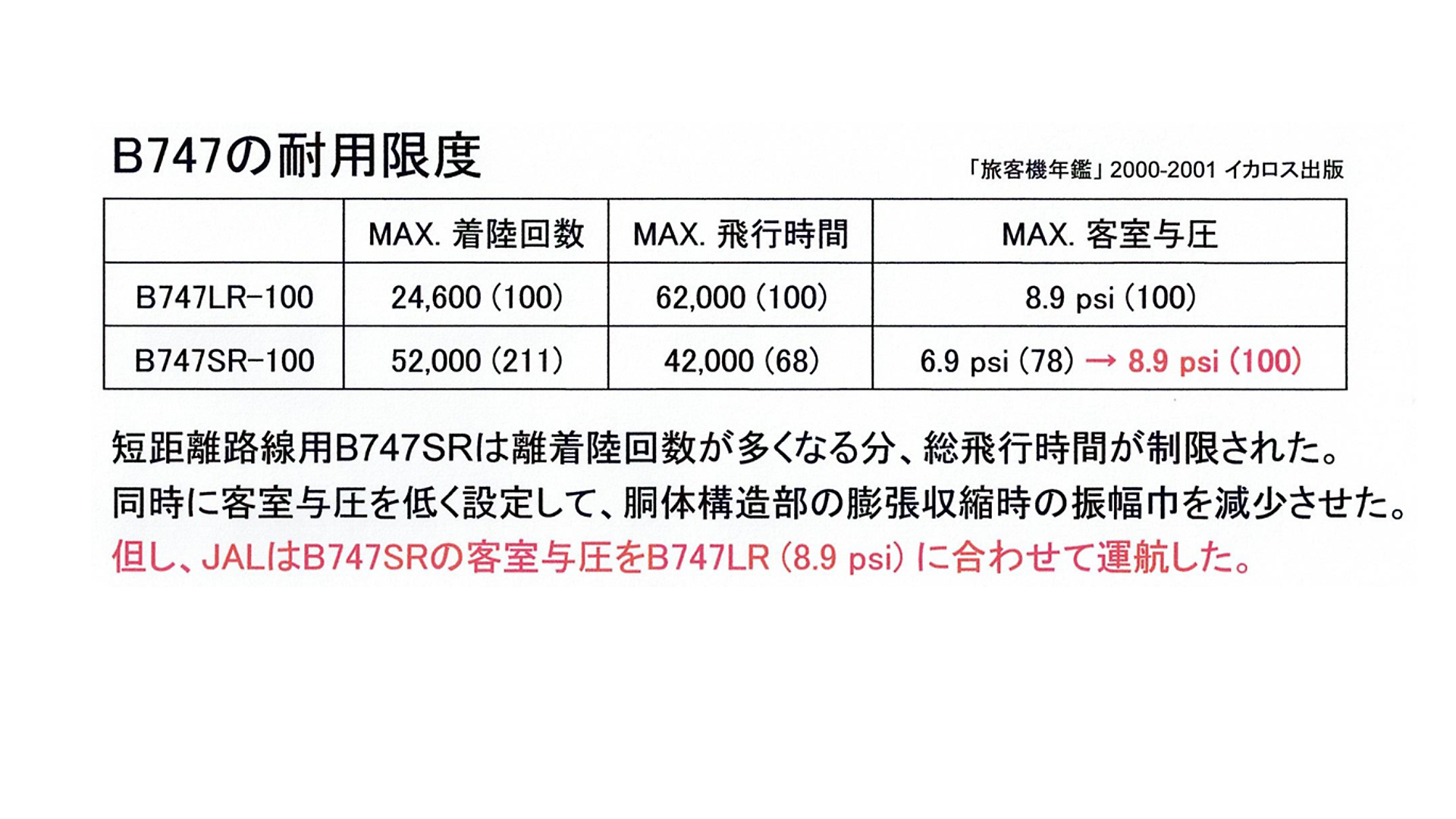

ボーイングの考え方は、表のようにLR機に比較して機内与圧を低く設定したSR機の飛行回数を211%に増やす代わりに、飛行時間を68%に減らしています。

飛行のたびに膨張を繰返す胴体の疲労程度を緩和するためです。

しかし、実態はLR機と同じ8.9psiという高い機内与圧に固定され、更にSR機の運用はLR機の3倍の離着陸回数ですから、この場合に僅か6%の低下率であるはずがありません。

6%という低下率の公表はJALが常に高い客室与圧に設定した事に関連する問題点を矮小化する、論点ずらしであるように私には思えます。

重要なことは、胴体の膨張程度が同じなので、SR機は単純にLR機の3倍の刺激が加わって疲労が進展するという事です。

事故調はJALを慮ったのか、ボーイングが自ら早々に原因を認めたため、JALがSR機に設定した過酷な運用実態を表沙汰にしないよう配慮したように思えます。

或いは基本的な事ですが、JALが沈黙して、事故調が3倍の運用頻度の事実そのものを知らされていなかったとすれば、問題の根はもっと深くなりそうです。

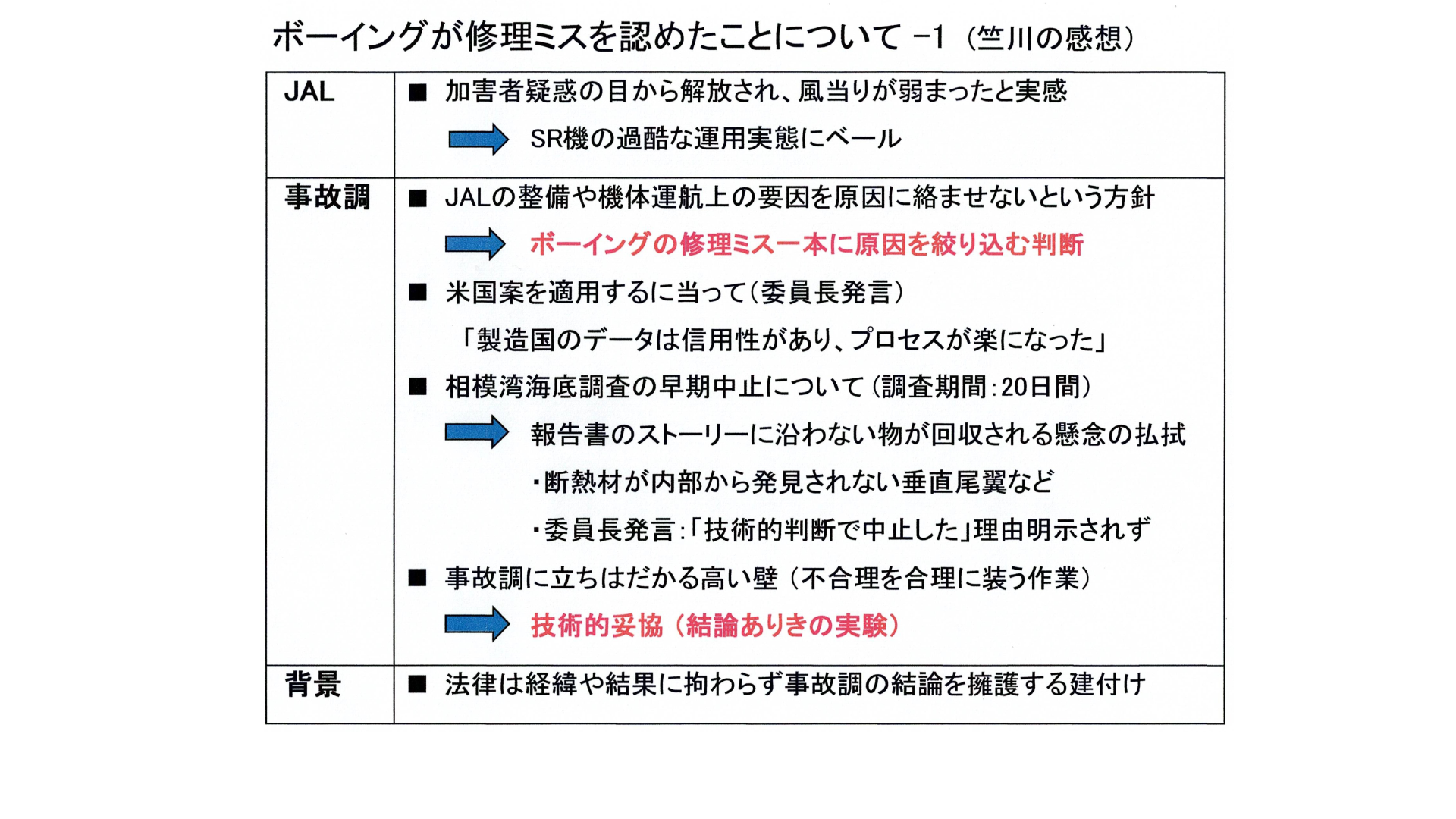

ボーイングが責任を認めた時、JALと事故調の反応について私の感想を纏めました。

日本側の限られた知見や調査技術力では真因解明に困難が予想される中で、意外にもボーイングが事故調査の初期の段階で自らの修理ミスを原因とする圧力隔壁の吹き破れを全面的に認めました。

その時、JALは世間の加害者疑惑の視線から解放され、風当りが弱まったことを実感したのかも知れません。或いはSR機に対する過酷な運用の実態にベールをかけられると思ったかも知れません。

その時、事故調は、米国側の影響力ある発言を前向きに捉えると同時に、JALの整備や運航上の要因を事故原因に絡ませず、ボーイングの修理ミス一本に原因を絞り込むという判断をしたのかも知れません。

事故調委員長の「アメリカは製造国ですし、検査もしている国ですから、そこが出したものについては、それなりの信用性がある訳ですから、いい影響というかプロセスが楽になった」というテレビインタビューの言葉の真意がよく理解できます。

事故調自身には確たる対案はありませんから、委員長は米国が提示した原因を基に報告書を纏める方針を固めていました。

調査に関連して、相模湾の海底調査は僅か20日間で中止が決定されました。

墜落現場周辺で回収された水平尾翼の内部から断熱材が見つかった事を圧力隔壁破れ説の根拠のひとつにする事故調にとって、垂直尾翼内からも断熱材が発見されねばストーリーが成り立ちません。更には垂直尾翼の破壊が僅か0.2平方メートルの点検口を通して内部へ風が吹き込んだとする証拠だてに自信がなく、海底調査の早期中止は結論に沿わない事になると困るという判断があったからだと思います。

事故調査委員長は「技術的判断で中止した」と発言しましたが、判断の内容は明らかにされていません。

ボーイングが原因を認めているから報告書の作成は容易そうに見えました。

しかし、不合理なものを合理に装うことは容易ではなく、科学の真理を無視して矛盾点の全てを整合性あるように説明する事は不可能です。事故調に高い壁が立ちはだかりました。

そこで、事故調は既に米国で発表された原因に対して、結論ありきの実験を行い、報告書の体裁を整えるという、誠実な第三者から見れば許容し難い妥協を行ったのだと思います。

技術的妥協の表現が100点でなく70点発言であり、事故調査委員長の報告書公表時の緊張した表情が思い出されます。

まるでこのようなとんでもない事態に備えたかのように、日本の法律は経緯や結果がどうであれ、事故調の結論を擁護する建付けになっています。無理が通ってしまいました。

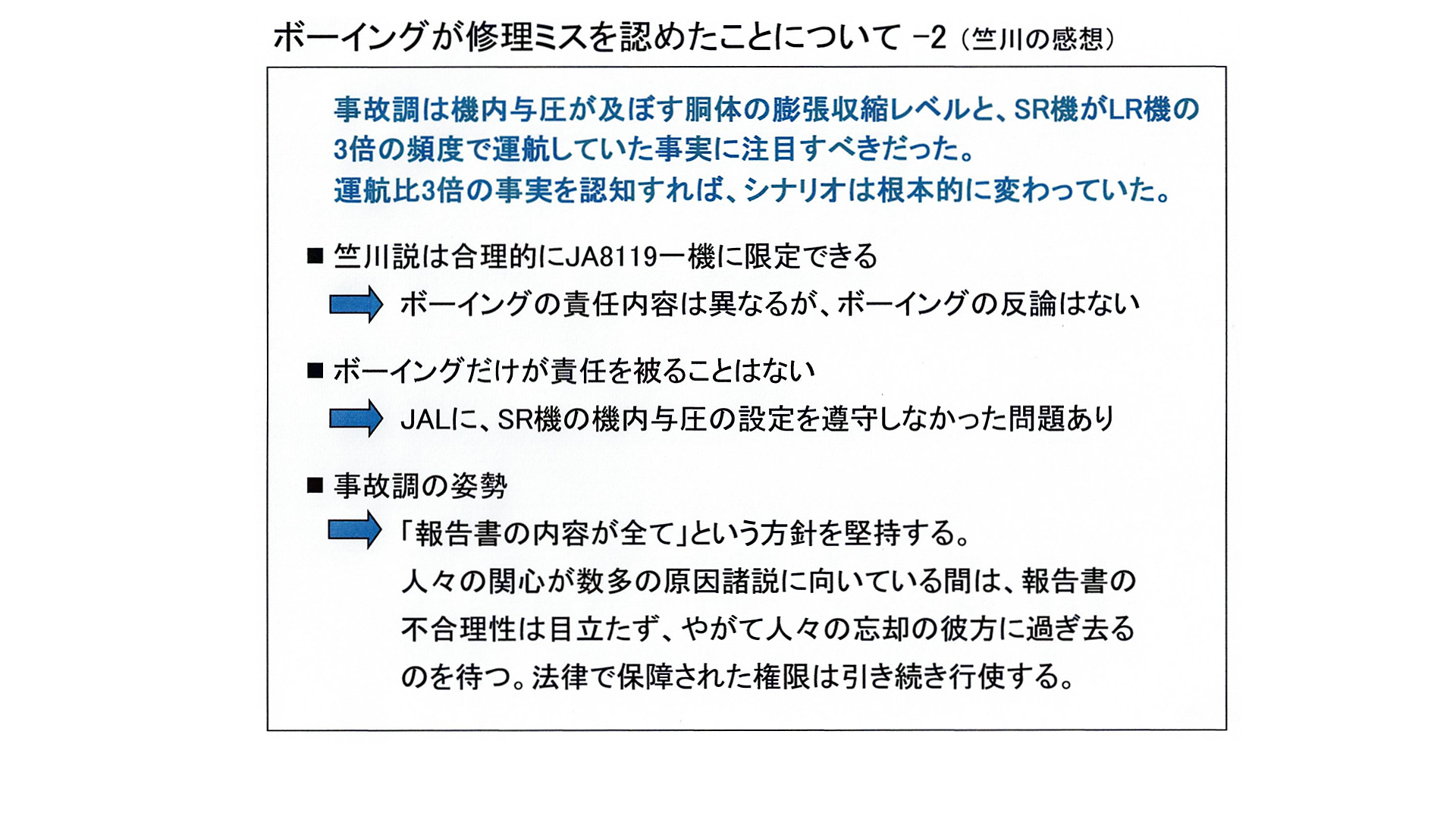

事故調は機内与圧が及ぼす胴体の膨張収縮レベルとSR機がLR機の3倍の頻度で運航した事実に注目すべきでした。事故調がこの事実に早い段階で注目し、空気漏れが停止するメカニズムに気付けば、報告書のシナリオは竺川説の方向に向いていたかも知れません。

ところで、竺川説が唱える原因であれば、合理的に米国の所期の希望通りJA8119に固有の原因に限定でき、しかもボーイングの責任を問いつつも責任は軽減されますから、ボーイングの反論は予想されません。

竺川説によればボーイングだけが責任を被ることはないことが明らかです。

私はシリーズでヒューマンエラーと表現しましたが、JALにはボーイングの機内与圧の設定を遵守しなかったという運用上の問題があったと思います。

事故調とJALの思惑も考察したいと思います。

現在の運輸安全委員会と事故の2年後に民営化したJALは、世間に数多存在する原因諸説に人々の関心が向いている間は「報告書作成の内容の不合理性は際立たず、やがて人々の記憶は忘却の彼方に過ぎ去るだろうし、今や世間の原因追及の勢いは弱まってきている。」と考えているのではないでしょうか。

年表を振り返ります。

私はJAL技術陣は、早い段階から圧力隔壁破壊説の矛盾と運用条件が及ぼす影響に気づいていたと思っています。単純に計算するとJA8119はLR機に換算すると35年分に相当する離着陸を繰返していました。そんなに長期間運航するLR機はありません。数字そのものはそら恐ろしいものですが、JALはどう考えていたのでしょうか。

航空業界に厳然と存在した「航空憲法」は事故の年に撤廃され、間もなく全日空が国内幹線と近距離国際線に乗り出すなど競合他社が台頭する情勢でした。事故当時のJALは半官半民の特殊会社でしたが、JALを表すエピソードがあります。

御巣鷹山の事故の5か月前、1985年3月17日、イラン・イラク紛争の折にイラクはイランの居住地へ攻撃を開始し、同時に48時間後に民間機への攻撃開始を宣言しました。各国が自国民救出のため特別機を飛ばす中で、テヘラン在住の邦人約200人は、態度を表明しない日本政府とJALへの絶望感と怒りを極限までつのらせました。

JALは救援機派遣に関して「イラン・イラク双方から飛行の安全保障の確約をとること」という難しい条件を政府に提示しました。攻撃開始のギリギリ数時間前に救援機を派遣して邦人を救出したのはトルコ航空でした。

あの時トルコ政府は日本国民に対して機敏に動きましたが、JALは自己保身に動きました。

トルコは1890年に和歌山県串本町海岸で勃発した自国の軍艦エルトゥールル号が遭難した折の日本の救出活動と生還した乗組員のトルコ送還に対して、この逼迫時に答礼したと伝えられています。95年前の恩返しでした。

イランへの救援機派遣を拒んだJALの行動を振り返れば、御巣鷹山の問題に自己の落ち度を自ら進んでオープンにするとは到底思えません。落ち度を自覚しつつも、2年後に民営化を控えるJALは自己保身のために黙ることを選択したのだろうと思います。

先の「解説書」は現状を維持するという強い意思を感じます。そして法律は引き続き事故調の強固な後ろ盾になっています。

米国は他のB747への影響を恐れて早々にあっさりと非を認めてしまいましたが、客観的データと事実で語る竺川説が技術的に検討され、確からしさが評価されれば、話題は真相解明の本道に回帰するかも知れません。

私は日本の航空史を糺すために本道への回帰を望んでいます。