沈黙の翼

記録が語る日航123便墜落事故の真相

第3章 虚空の調査報告書 その2

7回シリーズの最終回になりました。

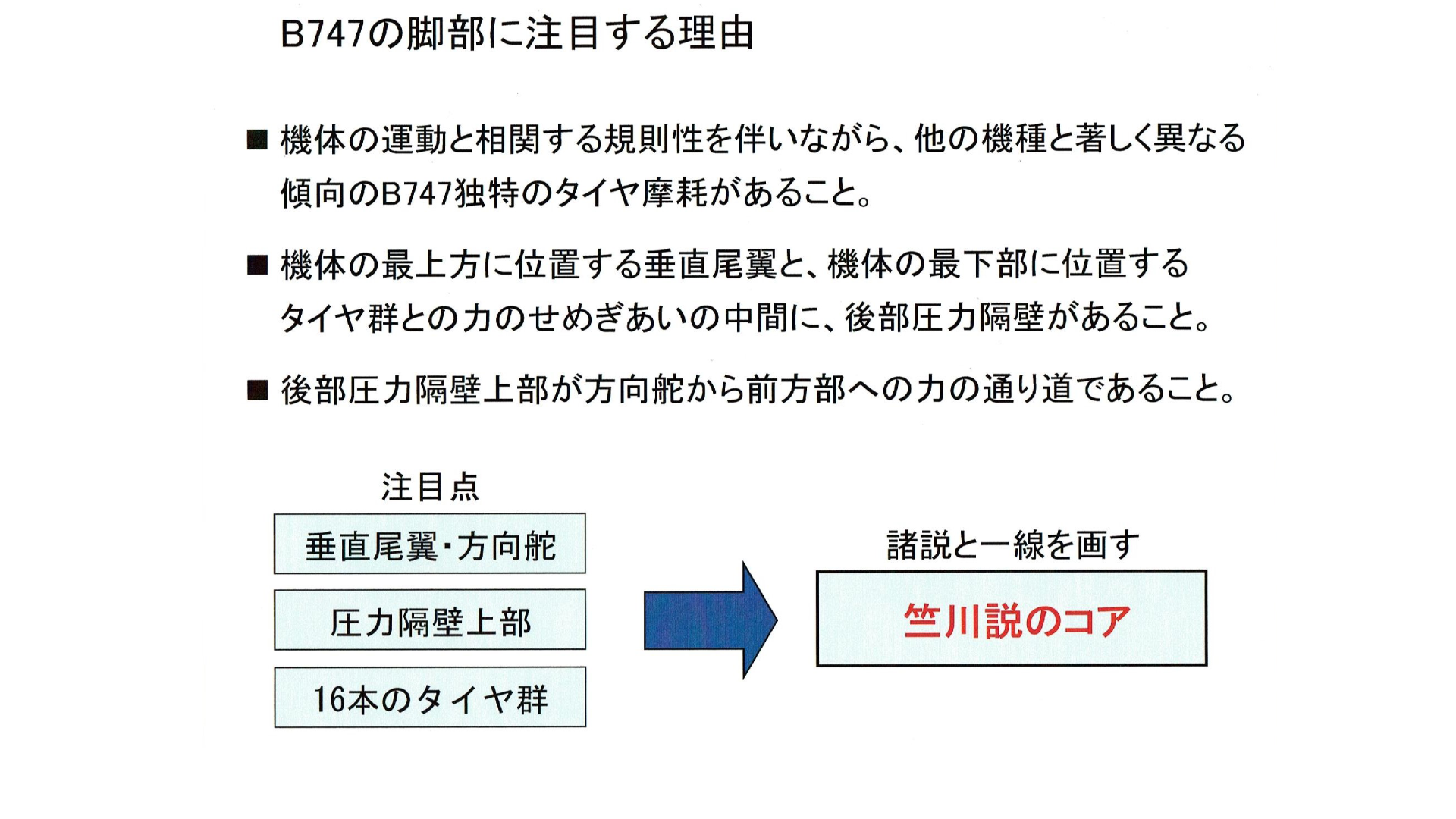

このシリーズは一貫して事実に基づくデータを用い、客観性を保つという方針を貫き通しました。B747という飛行機の他に類を見ない特性の中で、過去に殆ど取り上げられなかった脚部構造に注目し、故障プロセスの足がかりを得ました。機体の最上部にある垂直尾翼と最下部にあるタイヤ群の力のせめぎあいの現場が、中間にある圧力隔壁であったということです。方向舵の力は後部圧力隔壁の上部を通り道にして16本のタイヤに届いていました。

皆さんこんにちは。航空史研究家の竺川航大です。

「記録が語る日航123便墜落事故の真相」は、この第三章その2が7回シリーズの最終回になります。ここまでに私が保有する航空時刻表やB747搭乗記録など何れも客観的なデータをご紹介し、事故原因を推定し竺川説として構築しました。

竺川説は、後部圧力隔壁の破れが発端ではなく、垂直尾翼接続部付近の金属疲労破壊に起因する垂直尾翼の損壊が始点であると結論付けました。

タイムゼロの時、瞬間的に流出した客室内の空気は直後に停止又は殆ど抑制されたため、乗客乗員は最期まで意識を保つことができました。

私の故障解析は主に二つからなります。

一番目は何故垂直尾翼は破壊したのかという直接的な原因解析と、

二番目に何故人々は酸素マスクが切れた後も、最期まで意識を保つことが出来たのかという機内環境の解析にあります。

二番目の解析は機体の壊れ方を推定する重要なヒントを与えてくれました。

原因をおさらいするために、事故要因の連関図をここに示します。高い機内与圧、高い飛行高度、高い頻度の運航など三つの高い状態を私はSR機の3高と呼びました。

連関図は3高とその他の要因がどの様につながって事故に至ったのかを示しています。今までに私がお話した要因の集合ですが、どの様に連関するかは画面を停止してゆっくりとご覧ください。

シリーズの最終回は事故調査報告書が指摘しなかったB747という飛行機の特性から生じる結果と故障との因果関係について、特に私が注目した脚部構造の特性が重要な要素になりますので改めて説明します。

最初にB747の生い立ちを足元から振り返ってみますが、先ず主な旅客機の外観をご紹介します。

最初に成功したジェット旅客機はここに示したボーイング社のB707であり、1957年12月に初飛行しています。ライバルのDC-8は約半年遅れて登場しました。

1969年、市場の需要拡大に合わせて登場したのがB747です。それぞれの誕生には航空史上興味あるトピックスがありますが、ここでは飛行機の足元に焦点を合わせます。

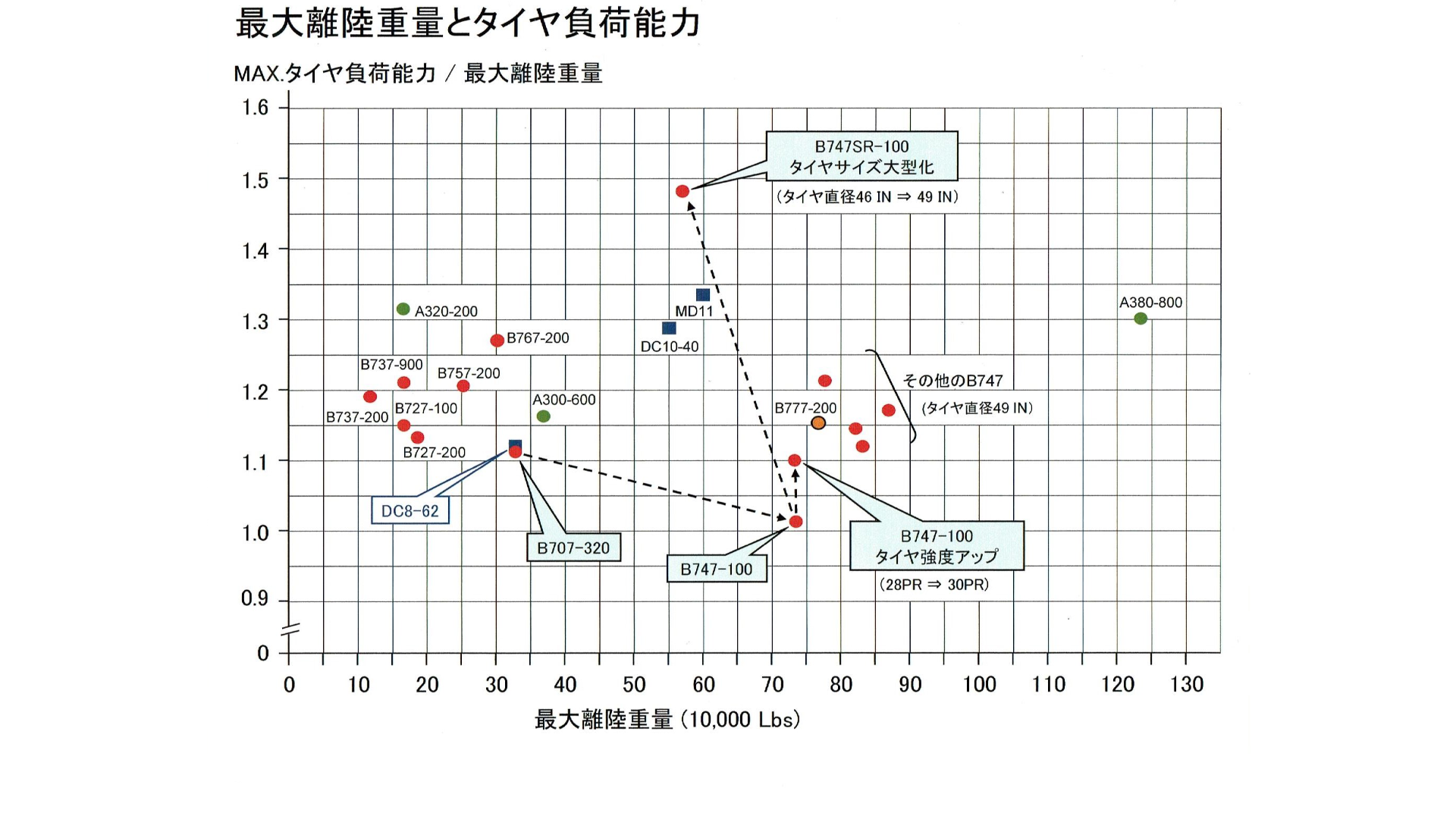

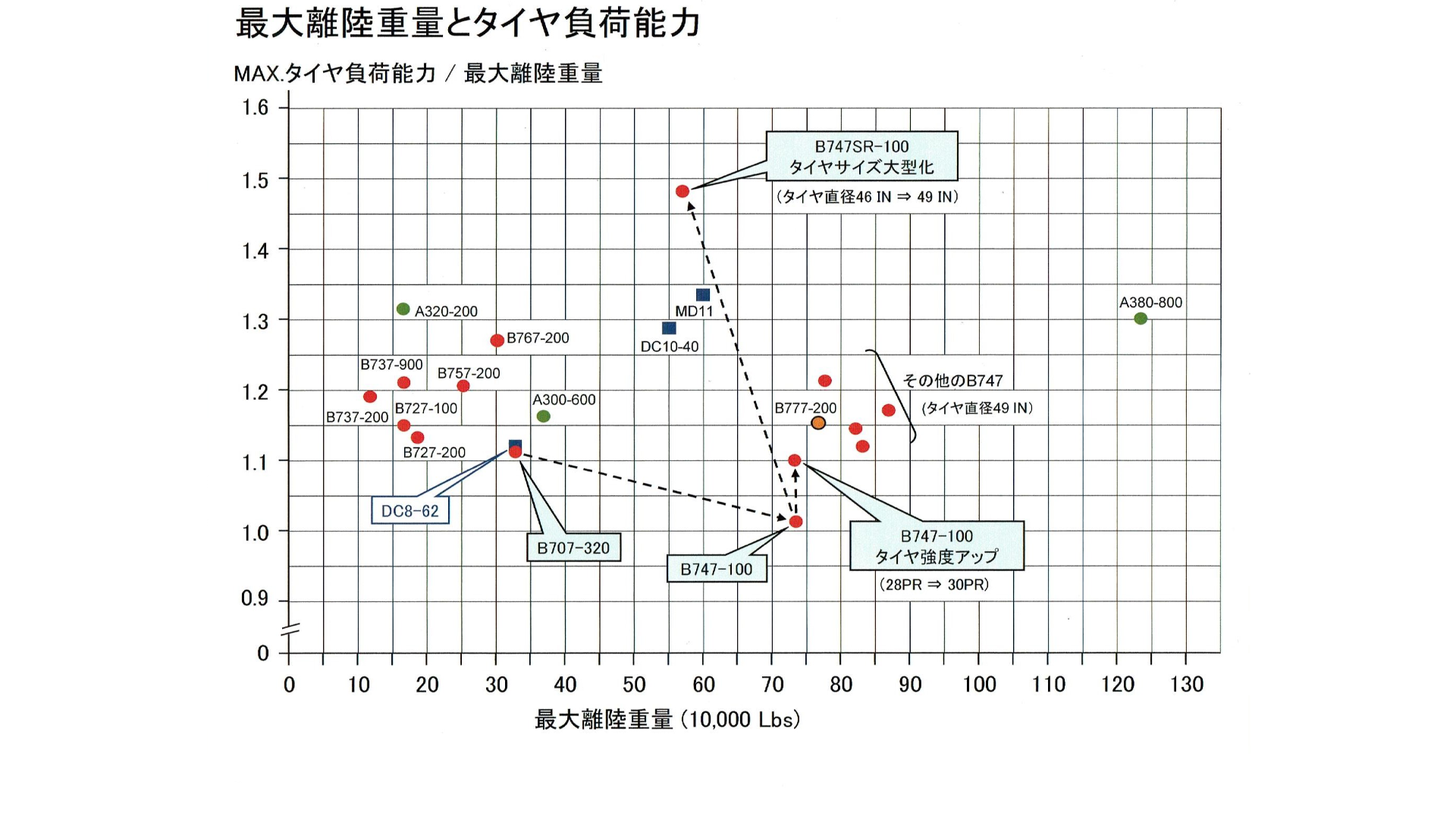

この図は主要な旅客機の最大離陸重量と装着するタイヤの最大負荷能力合計の関係を表したものです。SR機に装着されるタイヤの決定に至る経緯を説明します。

B747の主任設計者ジョー・サッターは747の足回りを設計する際に、707を参考に検討しました。

ポイントは滑走路と駐機場の路面強度に配慮して、主輪の数を8本から2倍の16本に増やし荷重を分散する形を採用しました。

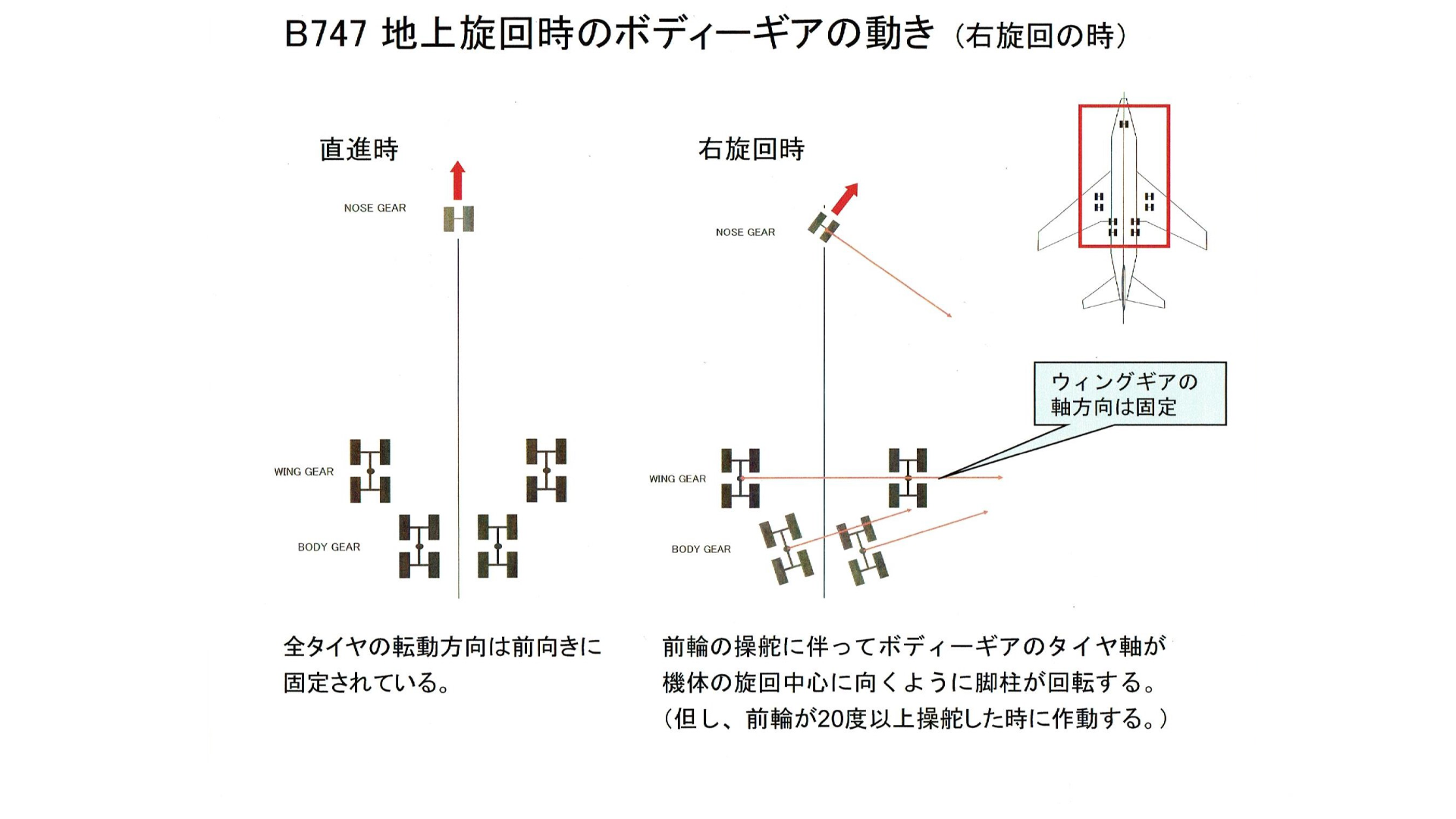

しかし、地上での旋回がし難いという問題が予想されたため、低速走行のとき、ボディギアと呼ばれる後8本のタイヤを図のように脚柱ごと回転させることにしました。

これが十分でないことが判明し、ジョー・サッター自身が改善すべきだったと述懐しています。この広い範囲にタイヤを分散した事が今回の事故の遠因になっていたと私は考えています。

B747-100の最大離陸重量は707のほぼ2倍であり、当初の-100に707と同じスペックのタイヤが装着されました。

707の方は1.1を越えるレベルにあり、この10%のマージンがタイヤ故障を抑制していました。しかし-100はマージンは図のように1.0近くで小さいため運航初期にタイヤ故障が散発しました。

故障は離陸時にタイヤバーストというタイヤが破裂して一瞬にして負荷能力を喪失するという重大な故障が散発しました。

タイムゼロの直後、機長は「ギアみてギア」と発声していますが、爆発音=タイヤバーストと反射的に反応したのだと思います。1985年当時はタイヤバーストの発生率はゼロ近くになっていましたが、ひと昔前を知るパイロットは即座に爆発音からタイヤバーストを連想したのだと私は直感しました。

次に-200が登場したとき、機体重量が大きくなったため、B727で実績のある直径49インチのタイヤが採用されました。最新の‐400ER型の出現まで、約50年間、ボーイングは一貫して直径49インチのタイヤを747に採用しています。

SR機は747シリーズの中で3番目の機体になります。足回りは-200を踏襲しましたが、最大離陸重量が小さくなったため、タイヤ負荷能力のマージンは図のように一挙に50%近くに上昇しました。

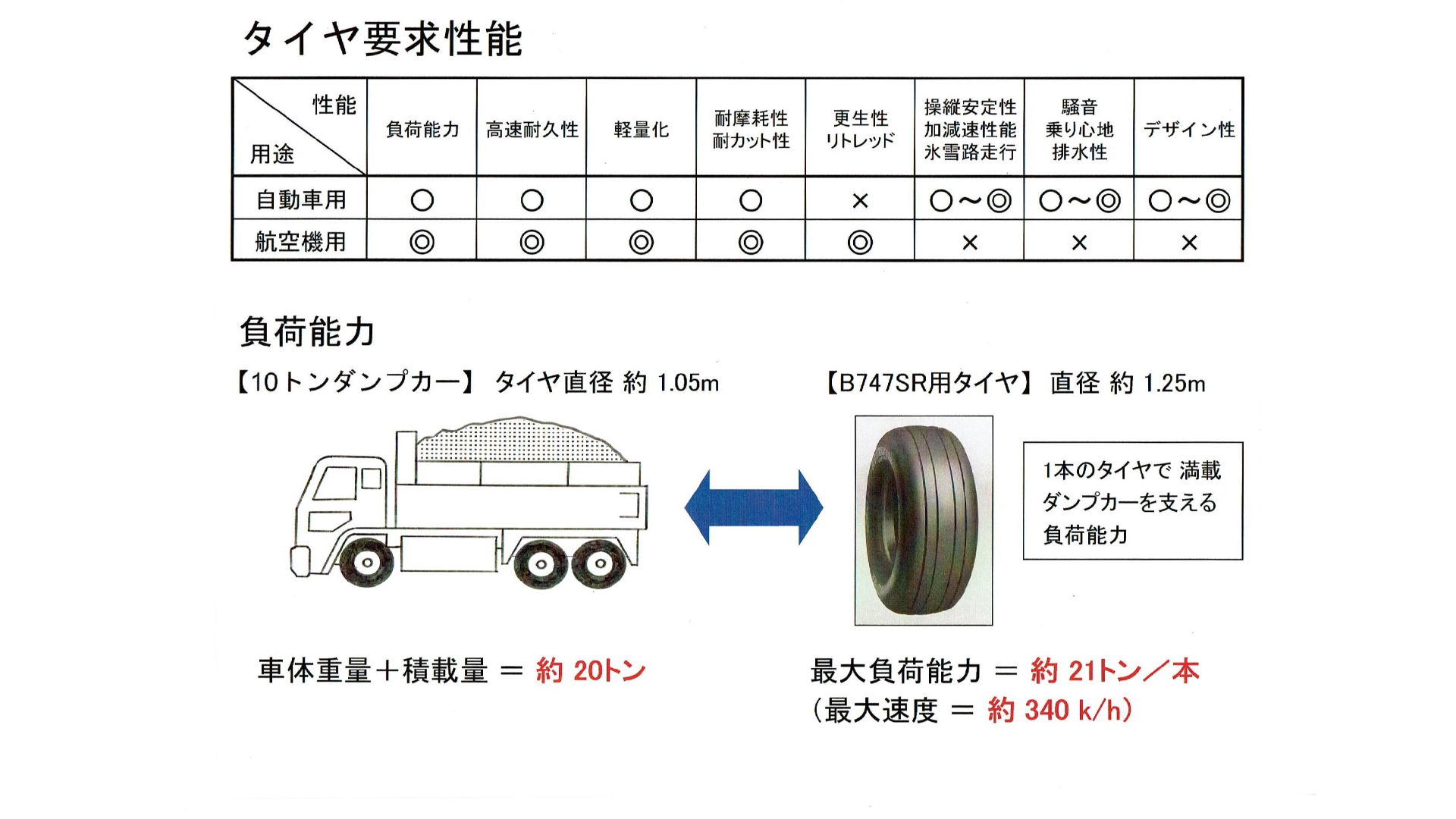

竺川説のイメージ作りの参考になると思いますので、この際にタイヤの要求性能を見ておきます。自動車用タイヤと航空機用を比較します。なお、自動車とは乗用車からトラック・バスを含む一般的概念でお話します。

この図は航空機のタイヤが大きな荷重を担っているという事例を示しています。10トンダンプカーが満載状態の時、合計重量は約20トンになりますが、SR機が装着した一本のタイヤの最大負荷荷重にほぼ同じになります。直径1.24mのタイヤが1本で20トンを支えられる事実に驚かれるかも知れません。

実際にはSR機に装着される場合に負担する最大荷重は先程述べましたようにマージンが大きいので15トン程度ですが、それでも大きな荷重です。

航空機用タイヤは性能特性を絞り込んで、その性能を最大限引き出す設計がされています。

自動車に要求される騒音や乗り心地などは最初から設計に考慮されていません。

操縦安定性や加速減速性能は機体側の役割です。

航空機用タイヤは最も重宝されるパーツのひとつですが、離陸した途端に錘に変身するので、常に軽量化が求められています。

また、航空機のタイヤが廃棄される最大の理由は、路面の異物の踏み込みによるカットになりますから、カットに強いタイヤが求められます。

ユニークなのはリトレッドです。一般的に民間旅客機の摩耗したタイヤは、通常は5~6回表面を張り替えるリトレッドを行いますから、タイヤはリトレッドできる耐久性能も要求されます。

航空機用タイヤは荷重と速度に特化した形で最高の性能を備えています。但し、誤解の無いように付け加えますと、あくまでも滑走路長さの範囲において発揮できる性能になります。

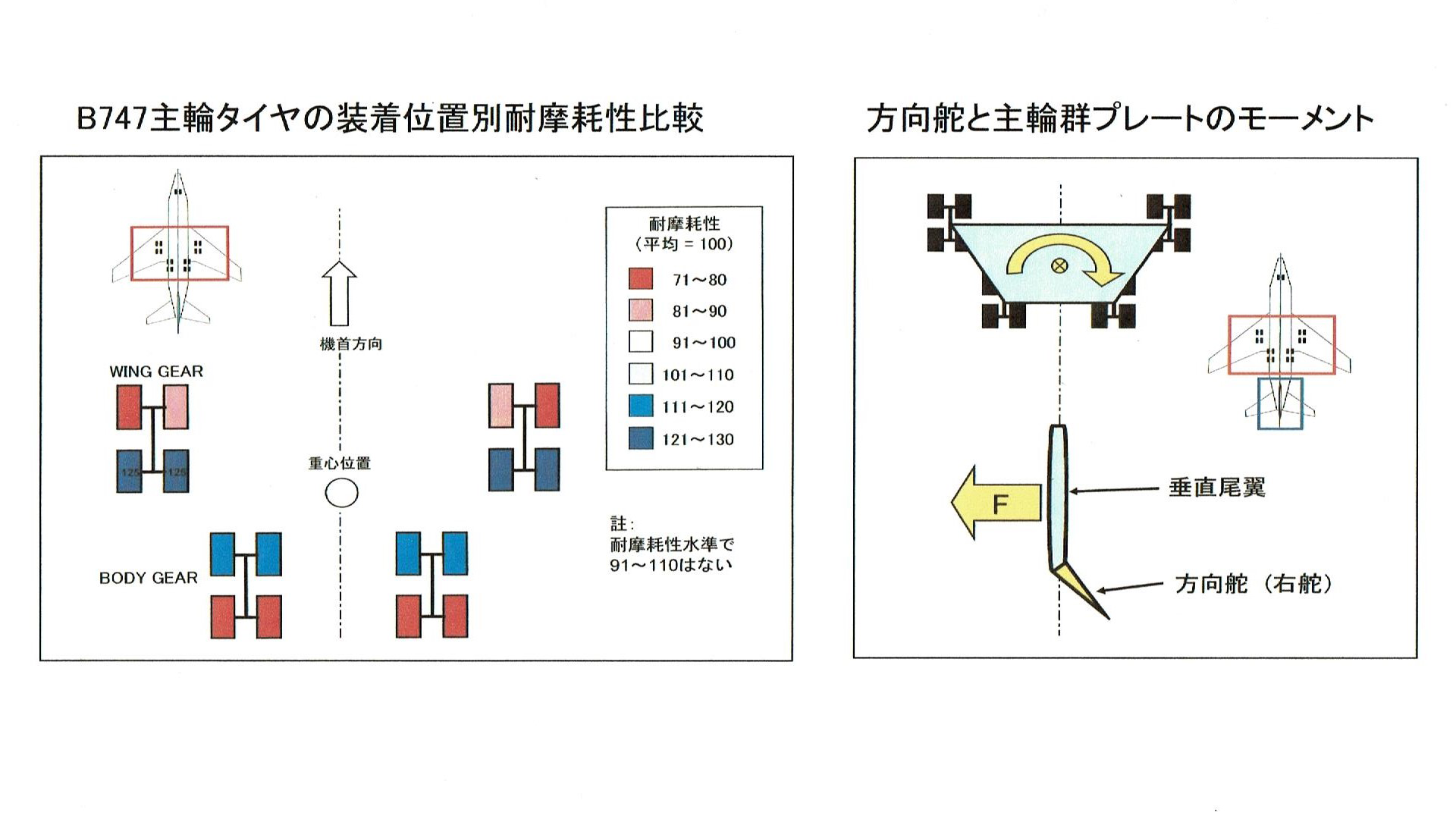

低速走行の時にボディギアの脚柱が回転することは先に述べましたが、それ以外は16本の主輪と前輪の合計18本のタイヤは一群となって前向きに固定され、直進走行を指向するため、機首方向が変わる時のタイヤは強制的な横滑りを生じます。そのためB747はタイヤの装着位置によって著しい摩耗差が生じることが他の機体との大きな違いになっています。

実際の摩耗レベルはこの左側の図の通りで、主輪16本の摩耗の平均を100としたとき、16本のタイヤ間で75~125レベルもの摩耗差があります。赤い位置の摩耗が早く、青い位置のタイヤは長持ちします。基本的に左右対象になります。

ちなみに主輪が1軸のB737やA320は95~105レベルの範囲に収まります。

右の図は装着位置を模した台形の四隅に負荷したタイヤが4本ずつ前向きに固定されているイメージ図です。下の図は垂直尾翼と右舵を切った方向舵を示しています。

もしこの台形の重心付近を中心にして時計回りに回転させるとすれば、右舵から得た左向きの力Fは相当に大きなものが必要になり、地上の静的条件下では方向舵が破損するレベルであろうと思います。

飛行機が高速滑走中に首を振る力は方向舵から生じる空力Fのみですが、機体が移動しているときタイヤと路面間の摩擦抵抗は静止時より著しく低くなり方向舵が生む空力で方向転換が可能になります。

但し、この場合にも転動中にタイヤの横滑りが発生しており、装着位置毎にタイヤ個々の滑りに差を生じ、その結果がタイヤ寿命の差に現れています。

私は方向舵の力と台形を回転させるモーメントに着目しました。

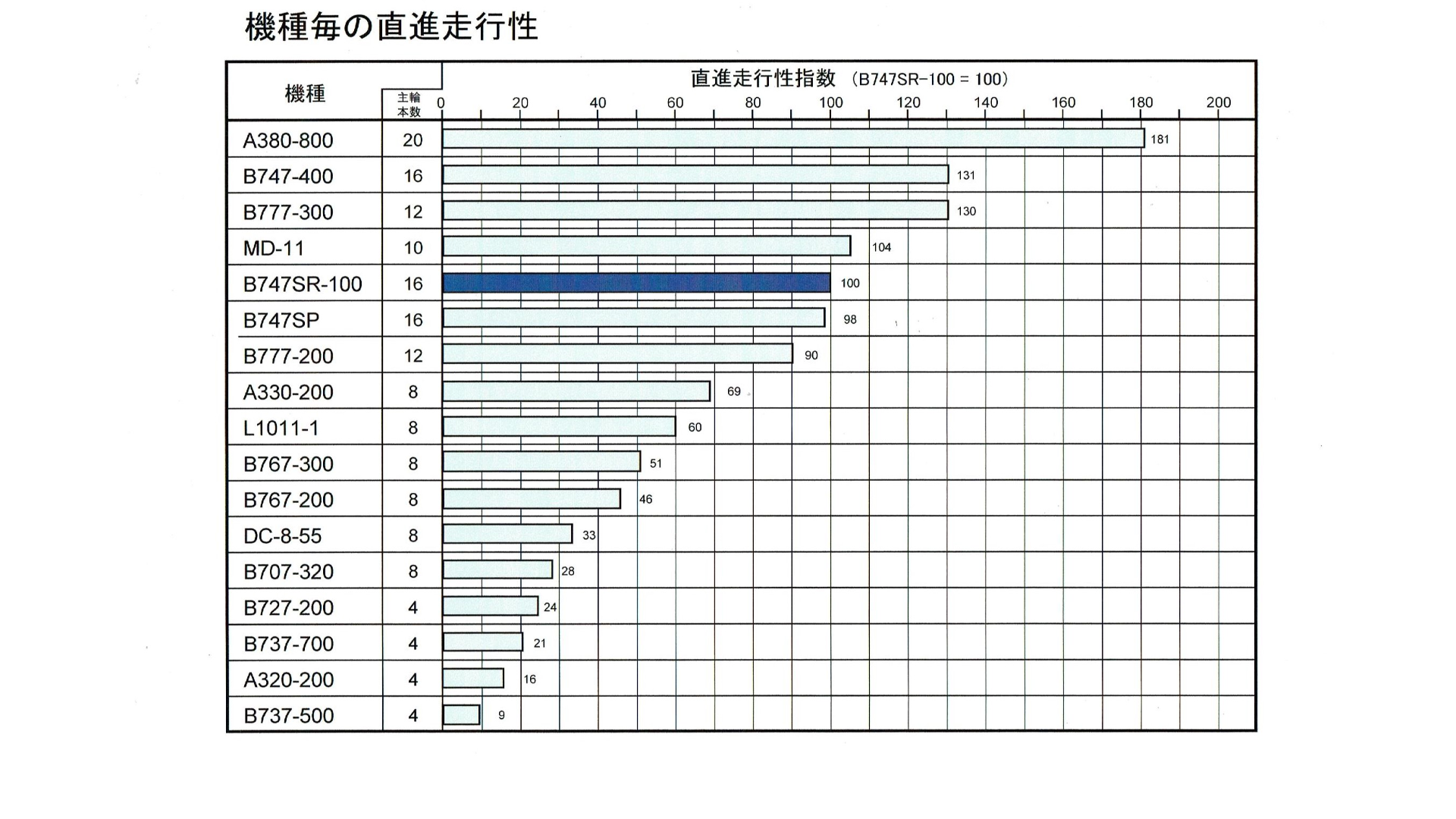

この図は第一章でご紹介した「機種毎の直進走行性」の図です。SR機以外の大型機はみな長距離機ですが、離着陸回数の多い短距離機の中でSR機の指数は突出しています。

装着位置ごとに異なるタイヤの摩耗差に着目して、方向舵から発出する力の伝達経路の途中にある圧力隔壁の周辺部には何らかの影響が及ぶと考えました。

同時に片持ち構造の垂直尾翼の根元には方向舵を動かすたびに必ず捩じりモーメントが発生する状態にも注目しました。

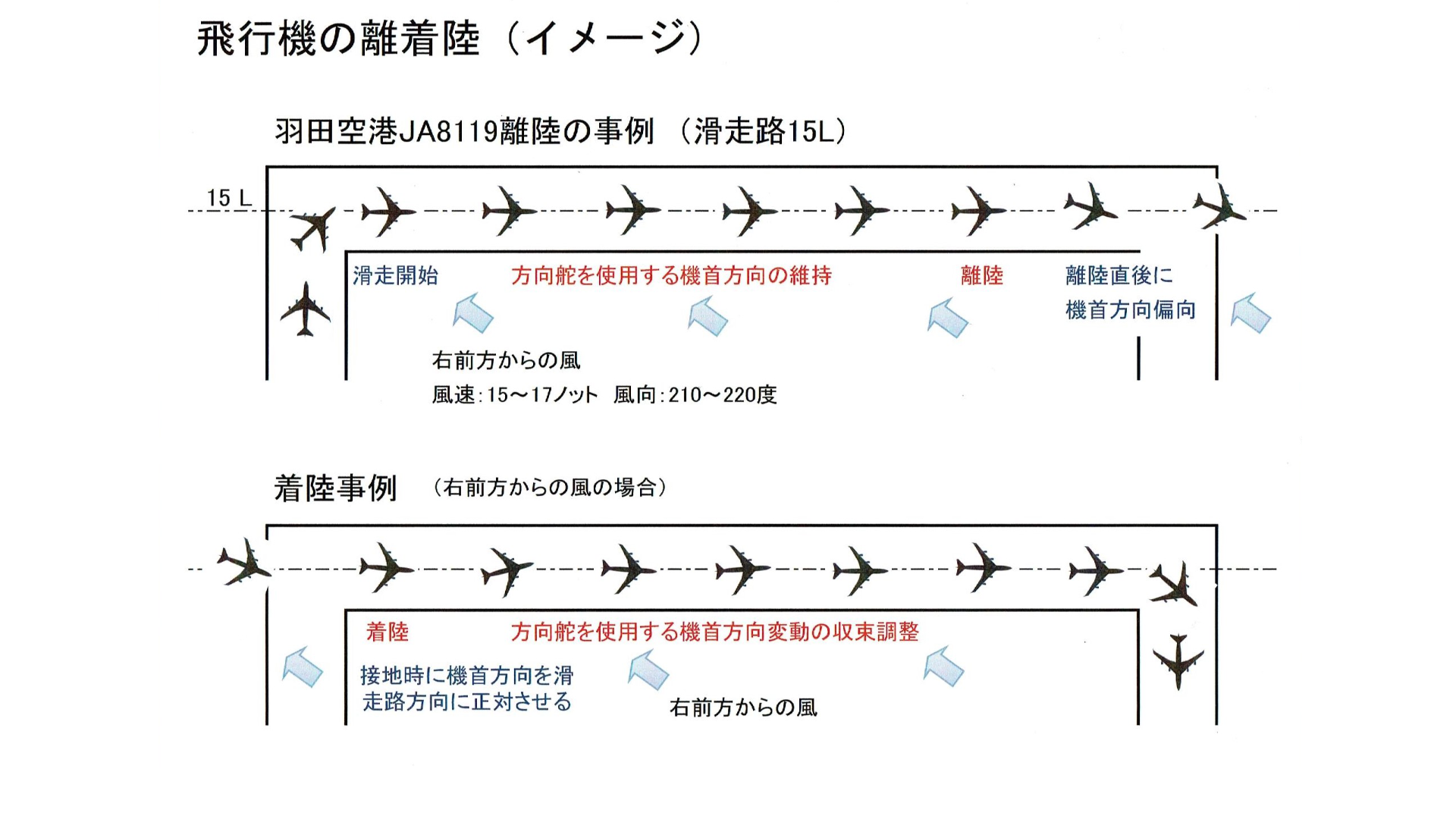

この図は右横風時の場合の離着陸で上が離陸、下が着陸の状況を示しています。

滑走路上では前輪と16本の主輪は全部前向きに固定されているため、機体が横風に対して流されるとき、機首を正面に向けるよう調整する度にタイヤは横滑りを強制されます。

着陸時は機首方向を風上に向けて接近し、接地の直前に滑走路に正対する操縦が基本になっています。滑走中に方向舵を左右に振って機体の方向を滑走路方向に収斂させます。

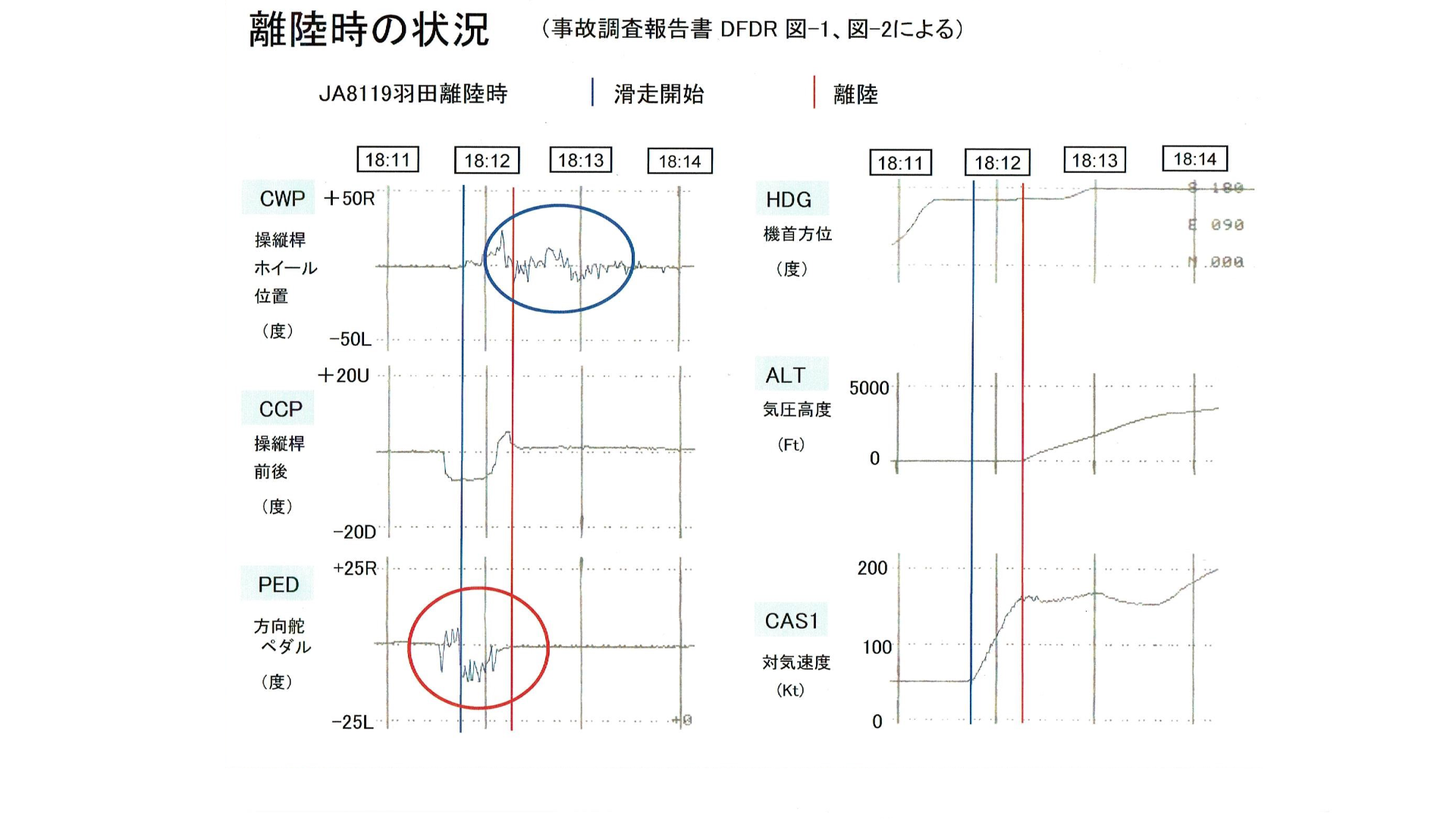

高速滑走中の躁舵の様子をJA8119の離陸時のフライトレコーダのデータから考察します。

データはJA8119が羽田を離陸する前後の約3分間を示しています。

注目は方向舵ペダルPEDの図で赤丸で囲んだように離陸の瞬間まで地上走行中に方向舵を頻繁に操作して機首方向を滑走路方向に合わせようとしています。なお、滑走開始前の操作は動作確認とウォーミングアップの操作です。

離陸直前からの方向維持はCWPの図の青丸で分かるように操縦桿を左右に操作しており、離陸後の方向調整は主翼の補助翼に役割を移管しています。

当日は右70度の方向からの横風です。このままでは機首は右を向くので赤丸で囲んだ様に左ペダルが何度も踏み込まれ、走行中の機首方向の調整が方向舵の頻繁な操作で行われました。

この回数は第一章で述べたようにJA8119の場合、運航開始以来方向舵の操舵回数は約100万回に達していたであろうと推察しています。

この回数は第一章で述べたようにJA8119の場合、運航開始以来方向舵の操舵回数は約100万回に達していたであろうと推察しています。

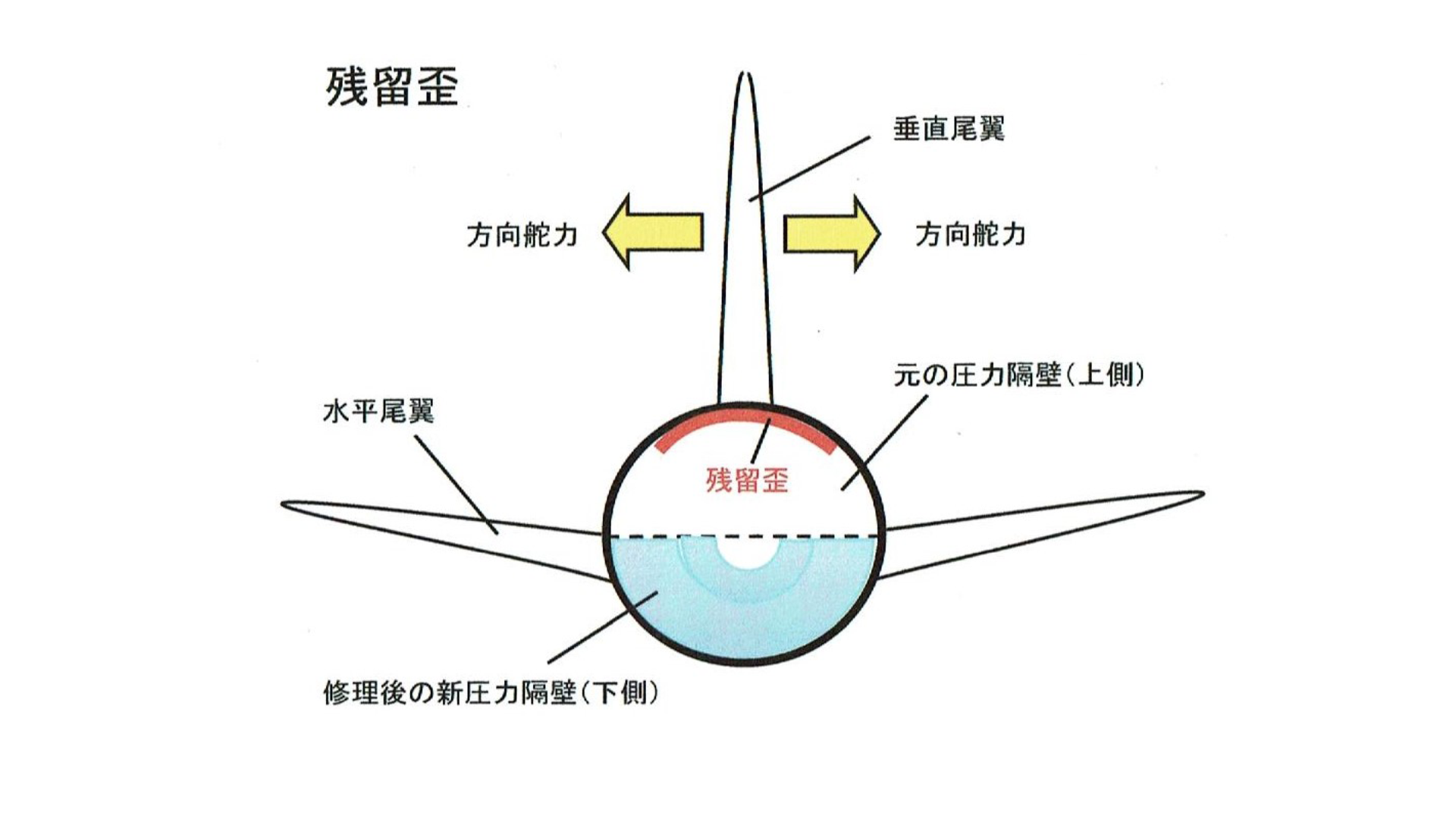

そうであれば垂直尾翼の根元付近に位置する圧力隔に及ぼす力も無視できません。この図は飛行機を真後ろから見た図です。

方向舵を操舵するたびに垂直尾翼は倒れ込む形になり、胴体接続部付近に疲労が蓄積します。

ボーイングが圧力隔壁を全部取り換えずに、オリジナルの圧力隔壁の上部付近に歪を残した事が修理ミスであると私は考えています。

そして歪を故障にまで発展させたのが、B747独特の主輪タイヤ群の横滑りを避けられない脚構造でした。重量250トンの機体の方向を変えるために、B747は方向舵からの強大な力を要求します。

ここまで地上走行時の力を考察しましたが、離陸後は胴体の膨張収縮による歪を考慮せねばなりません。

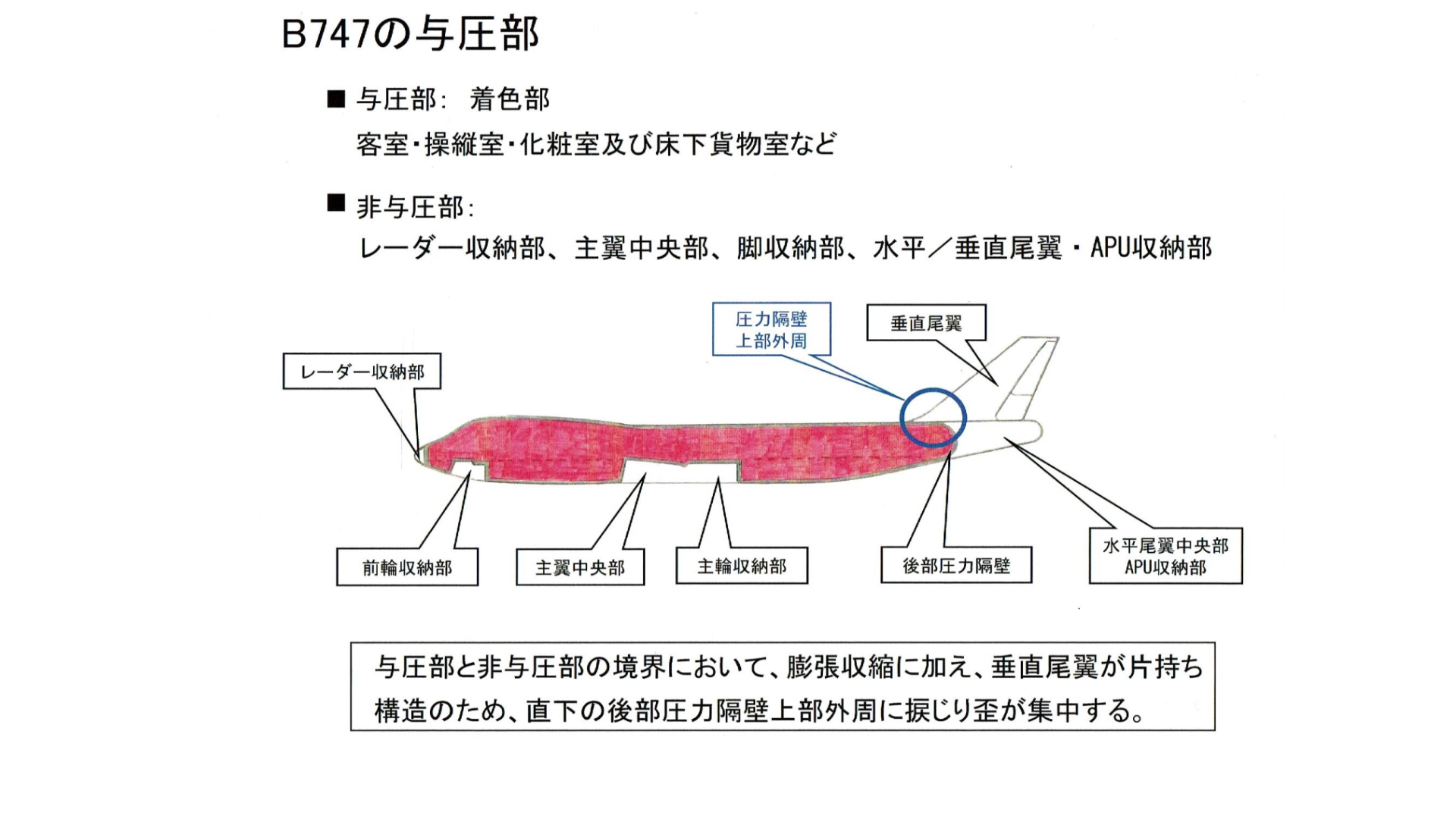

図はB747の与圧部を着色して示しています。

B747の繰り返し疲労の蓄積は与圧部を圧力容器と見做せば、歪が集中するのは圧力隔壁とのジョイント部であろうと思います。圧力隔壁は図のようにタイヤ格納庫壁面やレーダー収納部の壁面など各所にあります。

通常の加減圧に伴う膨張収縮に加えて、垂直尾翼直下にある後部圧力隔壁は特別です。それは先に述べたように機首方向を変える力の全てが圧力隔壁上部周辺を経て機体前方に伝わるからです。

膨張収縮の反復に加え、捩じれを伴うのは、片持ち構造の垂直尾翼が接続された後部圧力隔壁上部であることが分ります。

私は基本的にタイムゼロより以前の事象を主体に考察してきました。理由は原因が必ずそこにあるからですが、最初に訂正があります。

前回第三章その1でタイムゼロの日付を8月15日と発言しましたが、事故の発生日は8月12日です。「うっかり者の誤り」を犯しました。訂正いたします。ご指摘頂いた視聴者様に御礼申し上げます。

最後に全体を通して感想を3点述べさせて頂きます。

最初に、私がB747の脚構造と事故との因果関係に強く拘る理由は、機体設計者が解決したかった問題が絡んでおり、先ずはそれを定性的に確認したかったからです。

機体の運動に相関する規則性を伴いながら、他の機体と著しく異なる独特のタイヤ摩耗の特徴に気付きました。

私が見た1000本以上に及ぶタイヤの摩耗データが物語っています。

機体の最も上に位置する垂直尾翼と機体の最も下部に位置するタイヤ群の力のせめぎあいの中間に後部圧力隔壁がありました。

圧力隔壁と胴体の接続部に注目して、ビー玉の原理を用いて描いた故障プロセスに確信を得ることが出来ました。形状的に空気漏れが自己閉塞することに気付きました。

力の伝達と空気の移動について、これは諸説と一線を画す竺川説のコアになる部分になりました。

二つ目の印象はJALについてです。

私がこのシリーズを書き進めて得た印象は、超大型機を短距離路線に頻繁に運航する世界初の航空会社であるという自覚の希薄さと、SR機の運用条件を3高の方向にセットした時の慎重さに問題があったのではないかという事です。

本来これをフォローすべき信頼性管理に基づく整備方式はどうSR機に作用したのでしょうか。

1980年代はJapan as No.1と称賛される時代の最中でした。JALは1984年遂に国際線定期路線の運航実績で世界一になりました。積極的に行動する形が称賛される一方で、何をやっても怖くない、慎重さが疎かになっていたのならば真に残念です。

当事者たる航空会社は黙して語りませんが、事故の後、1トンにも及ぶ資料廃棄の目的は何だったのでしょうか。

三つ目は原因は普段の見慣れた景色の中に潜んでいることを改めて気付かされたことです。

事故調査報告書そのものにつきまして、事故調査委員会はに米国側の原因説を受け入れるという「慌て者の誤り」を犯し、事態は収拾どころか、疑問が深まって今もって治まりません。

事故調査委員会は米国側から、不合理な事を合理的な事に装うが如くの面倒な役割を負わされたという印象です。

改めて事故調査委員会が公表した原因の全文を見ておきます。

事故調査報告書は1987年6月に公表されましたが、公表された内容では実際の状況を説明できず、矛盾を生じることは、私のシリーズで述べた通りです。

報告書は法律の擁護の基に頑なに迷宮に閉じこもったままで動こうとはしません。当に「虚空の事故調査報告書」の姿そのものです。

運輸安全委員会は時の経過に委ねて語らず、堪え忍んでいるように思えます。法律の後ろ盾を頼りに、このまま報告書を唯一絶対とする方針を続けることになるのでしょうか。

事故の26年後に発行された「解説書」の内容にも説得性が感じられません。原因を主張するには十分条件を満たすべきだと思います。

ひとつの事例を上げれば、相模湾に沈む垂直尾翼の残骸を引き上げて、内部に相当量の断熱材が吹き込んでいることを確認すべきです。現在の捜索技術をもってすれば難なく出来ることですが、出来るでしょうか。

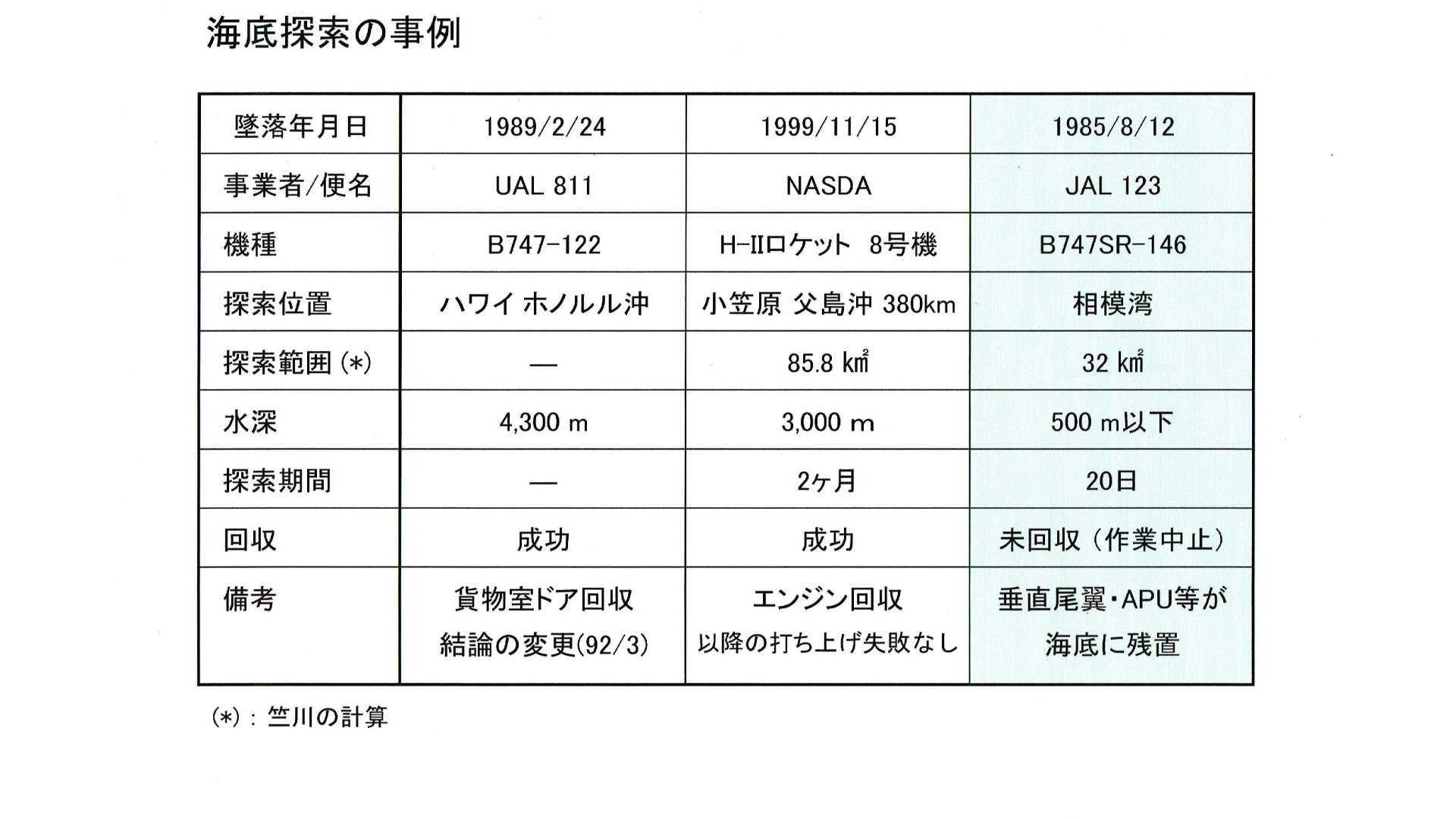

米国では1989年2月、墜落したUA811便B747の残骸が4300mの海底から引き上げられ、再調査の結果、当初の結論が覆った事例があります。

国内では1999年11月、小笠原父島沖380kmの海上にエンジン故障のため落下したH-IIロケット8号機は3000mの海底から残骸が回収され、原因が解明された後の信頼性には目を見張るものがあります。

又、圧力隔壁の2平米に及ぶ破れを原因とする空気流出のプロセスは、空気漏れの連続性を止められず数秒後にに客室は外気圧に等しくなります。

B747を紹介したJALの著作「航空知識ABC」が認めているところです。この一点においても事故調査報告書は論理的破綻に陥っています。

人々はタイムゼロから32分間呼吸ができ、意識を保ち遺書を認める人もいました。

123便の直前の便で後方座席に搭乗した男性は、飛行中普段はない天井裏から聞こえる不気味な軋み音を聞いています。

これらの状況を踏まえて根本的に事故を再検証すべきではないでしょうか。

運輸安全委員会は法律の絶対的な後盾を自ら外し、謙虚に良識ある技術者集団になる勇気を持つよう望みます。

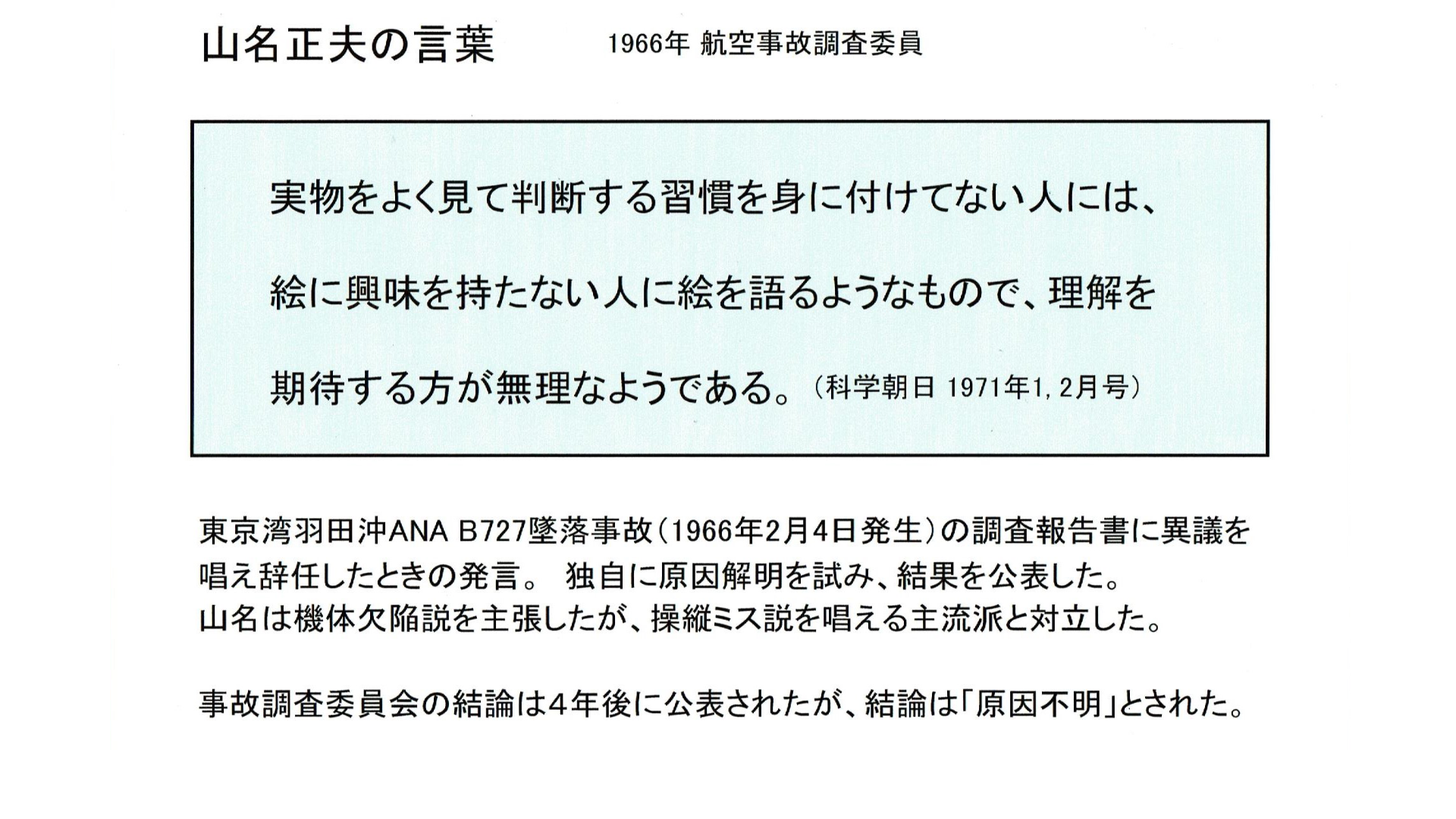

ここで、56年前の事故と対比してみます。1966年2月に発生した単独機事故では当時世界最大の133人もの犠牲者を出した全日空B727の東京湾羽田沖墜落事故調査について記しておきます。

この事故では調査委員会見解が二分して対立しました。B727導入に関わった調査委員が唱える操縦ミス説と、現物現場の証拠品から結論を導いた委員が唱える機体欠陥説の対立になり、結局4年後に原因不明という不可解な報告書が公表されました。

事故調査団の一員として調査に関わり、機体欠陥説を唱えた山名正夫は膨大な数の残骸を前にしてこう語っています。

山名は「実物を良く見て判断する習慣を身に付けてない人には、絵に興味を待たない人に絵を語るようなもので、理解を期待する方が無理なようである」と語りました。

山名は技術者の矜持を重んじて事故調査委員を辞し、独自に真相解明を試み、証拠だてした結果を世に問いました。

御巣鷹山の事故でも委員が辞めるという同様の事態がありました。前述した相模湾の現物を見ずして結論を纏めているところもよく似ています。解説書が発行されてもなお牽強付会(けんきょうふかい)の説と言われています。

世界最大を記録した二つの航空事故が日本で起こり、その原因は何れも曖昧なまま正式に記録されているのが現状です。この状況は技術立国らしくなく異常というべきです。敢えて云えば不名誉なことだと思います。

法律を盾に政治的決着を図ったと疑われても仕方がありません。

報告書の非合理性を指摘する人たちが私も含めて少なからずいます。ここに客観的に考察できる新しい事実が現れました。運輸安全委員会には改めて原点に戻る行動を示してもらいたいと切望します。

7回のシリーズを通して私がここに画いた絵を客観的な目で見ていただきたい、絵は見る人の良心に訴え真実を語ってくれると信じます。

5年前、私が「上を向いて歩こう」をテーマにして新聞短編小説に応募して受賞したとき、この歌を歌った坂本九さんから真相を解明するよう背中を押されたような気分になったことを覚えています。

35年目の夏、私は御巣鷹の嶺で携行したICレコーダに吹き込んだ「上を向いて歩こう」を聞きました。

あの夏の夜、御巣鷹の山で幾何かの人たちが、にじんだ星を数えながら、ひとりぼっちの夜を過ごしたに違いありません。

山の麓では一刻も早く現場に辿り着くために、村の消防団も猟友会も警察も自衛隊もみんなが徹夜で一生懸命頑張っていたのに。

本当に悲しく残念な事故でした。

しかし、このままでは、記憶が忘却の彼方に過ぎ去ったとき、人はまた同じ事故に遭遇するかも知れません。何故ならば真実でない事故原因に対する建議や勧告は、真実に対して効果が不明です。

私の技術者としての記録を2021年8月以来、7回に亘ってユーチューブに投稿させていただきました。次の時代を担い、真相解明に挑む人たちのお役に立てばと願い、「沈黙の翼」を、改めて五百二十の御霊に報告させて頂きます。

私のもう一つのチャンネル「飛行機よもやま話」は不定期の投稿になりますが、JA8119に触れる事があるかも知れません。こちらもご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。

「沈黙の翼」のご視聴ありがとうございました。

航空史研究家の竺川航大がお伝えしました。