沈黙の翼

記録が語る日航123便墜落事故の真相

第3章 虚空の調査報告書 その1

沈黙の翼「記録が語る日航123便墜落事故の真相」は最終章になりました。コメントを頂戴した多くの皆様方に御礼申し上げます。

昨年7月、私は御巣鷹の山に慰霊登山しました。参道入り口付近に「すげの沢のささやき碑」があります。この碑文を見て驚きました。事故調査委員会の報告書はNTSB委員長の承認を得て発行されたと記されていました。

当時、調査と報告書の作成に当った方々の心境を想像しながら、そして日本の事故調査機関の独立性や自立性を差配した力を思いながら山頂の「昇魂之碑」に歩を進めました。

第三章は改めて事故当時に思いを巡らしながら書き進めました。

皆さんこんにちは。航空史研究家の竺川航大です。

沈黙の翼、「記録が語る日航123便墜落事故の真相」は第一章「100人の機長が綴るタイムゼロへの軌跡」と第二章「迷走孤独の32分間」をオリジナル情報を含む客観的な証拠を示しながら真相解明を行ってまいりました。いよいよ最終章の第三章「虚空の調査報告書」を二つに分割してお伝えします。今回はその1になります。

なお、説明の中で従来通り、墜落機を登録番号を用いてJA8119と呼び、国際線用B747をLR機、国内線用B747SRをSR機と呼びます。

昭和62年6月19日に最終報告として公表された航空事故調査委員会の「航空事故調査報告書」に対しては、アプローチ方法と結論に同意できないという指摘が多くありました。

平成23年7月に発行された「解説書」には事故後26年を経ても新しい事実の開示はなく、調査報告書の「解明できなかった」とされた幾つかの重要な項目にも最新技術を駆使して解明を図るという動きはありませんでした。

このままでは不合理な事故調査内容が迷宮入りのまま、何時しか日本の航空史に定着してしまうことになります。

第三章「虚空の調査報告書」は事故調査報告書が真実と乖離した虚空の存在である現状を改めて述べ、再調査と報告書の見直し改訂を提案したいと思います。

2020年7月29日、事故35年目の夏に、私は初めて御巣鷹の山に慰霊登山しました。事故の原因について、第一章と第二章で詳しく述べた事故原因と事故発生のプロセスを犠牲者に報告するためです。

駐車場から続く参道をスゲノ沢に沿って歩き始めて間もなく、山守地蔵から直ぐのところ、登山者の多くが手に取る案内図の箱の隣に「すげの沢のささやき碑」があります。

その足元にある金属プレートの説明板の小さな文字に、目を向ける登山者がどれ程いるのか分かりませんが、私はその説明文に目を通して驚愕しました。

説明文はこの様に記されています。主要部を読んでみます。

「ジム・バーネットは、1985年8月、日航123便墜落事故当時NTSB(米国・国家運輸安全委員会)の委員長を務めていた人。NTSBは4人の調査官を日本に派遣し、御巣鷹の尾根での調査に参加させた。日本の、運輸省航空事故調査委員会の調査報告書は、原案がNTSBに送られ、同氏の承認を得た後に初めて、発行されたものである。

以下に続く約200文字は省略しますが、「調査報告書の原案はNTSB委員長の承認を得た後に発行された」と記されています。

あからさまな表記に驚きました。日本側の調査結果の公表に先立ってNTSBの承認を必要としていたとは驚きです。事故調査委員会の独立性や主体性はどうなっていたのでしょうか。

当時、日本の調査能力・解析技術や経験数は米国に劣っていたことは明かですから、米国製の飛行機の事故調査に米国側の助言を得て調査が進行したことは止むを得ません。

しかし、本来は事故調査委員会主導で発行されるべき報告書の記載内容にまで承認という形で米国の意向が浸透していたとすれば、報告書の客観性が疑われても仕方がありません。

改めて再検討し、事実と異なれば報告書は修正されなければなりません。言い換えれば日本の航空史を正しく書き改めねばなりません。

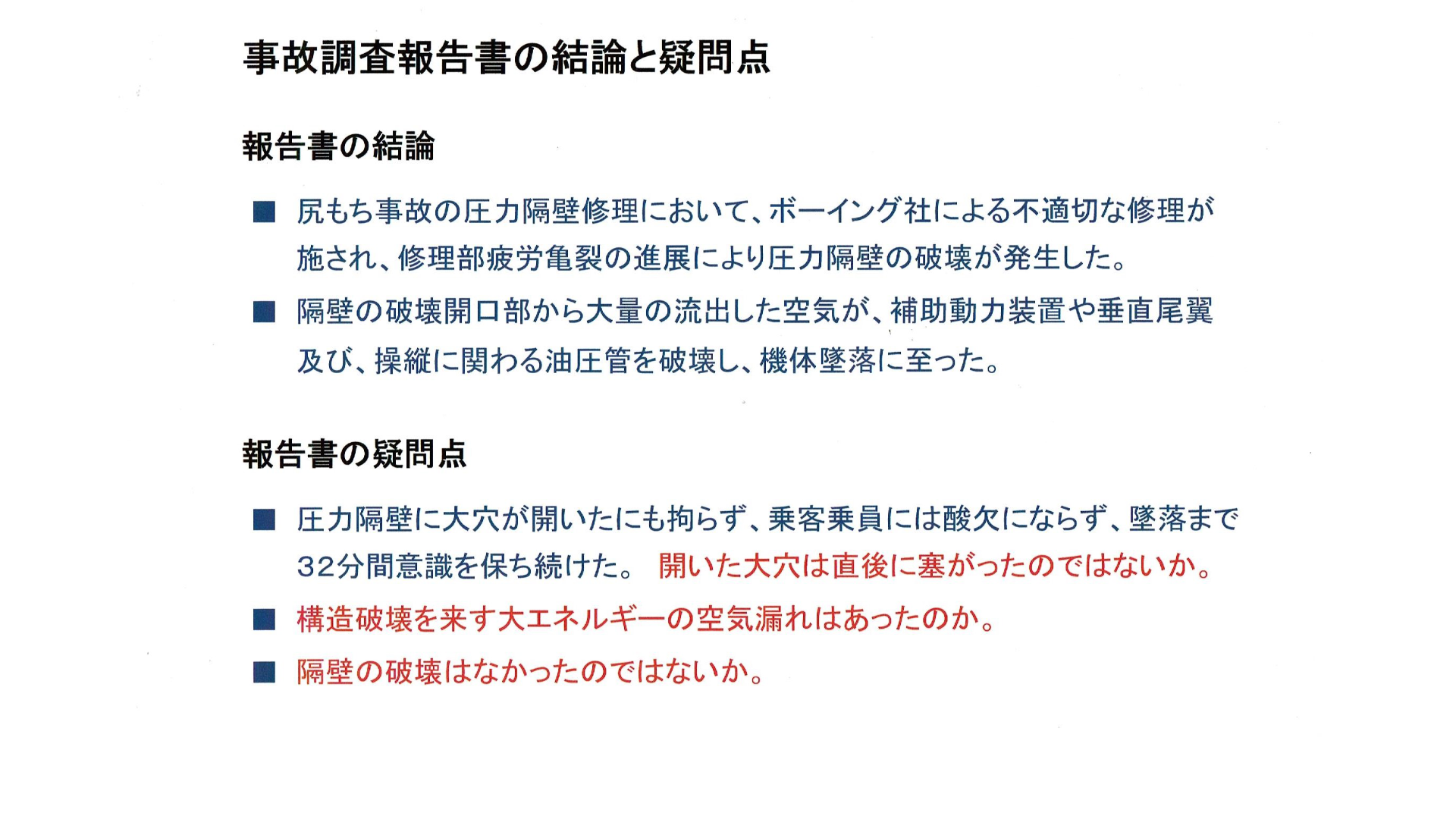

第一章その1で示した報告書の結論と疑問点の一覧表を改めて示します。

私は真実と乖離した不合理な内容が報告書に纏められた事実と、一方で報告書の作成に携わった人たちの技術者としての見識、矜持と良心との葛藤に思いをはせ、様々の事に考えを巡らしていました。

事故調査報告書は詳細な検討が加えられたものであり、多くの部分において納得の出来る内容であると評価します。

しかし、一部分において、しかも核心的部分において評価できず、最終結論に至る間に苦渋の判断と虚空の作業を強いられたのであろうと推察します。

その一部分が事故原因解明の要であるにも拘らず、予め結論付けされた非科学的事象を科学的に装いなおす作業は、結果の如何に拘らず評価に値するものではありません。当に「虚空の調査報告書」編纂プロセスそのものであったと思います。

私は元航空関連技術者としてこの編纂プロセスに独自の見解を持つに至りました。

「虚空の調査報告書」は後進に投げかけられたサインではないかと考えるようになりました。本篇後半で説明します。

御巣鷹の山の慰霊登山はその登山口でみた碑文が私に弾みを付け、「昇魂の碑」に向っては真正面から私の検討結果を報告できるという気持ちを新たにしました。

私は相模湾の上空でJA8119に異常が生じた1985年8月15日午後6時24分35秒を「タイムゼロ」と名付けました。墜落事故の発端は機体製造からタイムゼロに至る11年7ヵ月間の何処かに必ず存在します。

私はタイムゼロとそれより以前の事象に拘りたいと思います。

私はデータに基づく科学的に確からしさが高い事象について考察して結論を導くべきという立場を取ります。現物・現場に接近するプロセスは私が昔から一貫して故障解析で行ってきた手法です。その中で、事故調査報告書には科学的な視点から幾つもの不合理な点の存在を感じています。

事故調査報告書が述べる原因は不合理だと指摘しながら、指摘する側に報告書に真正面から反論できなかった理由は、タイムゼロで生じた事は何が原因かと問われても圧力隔壁の破損以外に対して決定的な代案を出せずにいたためです。

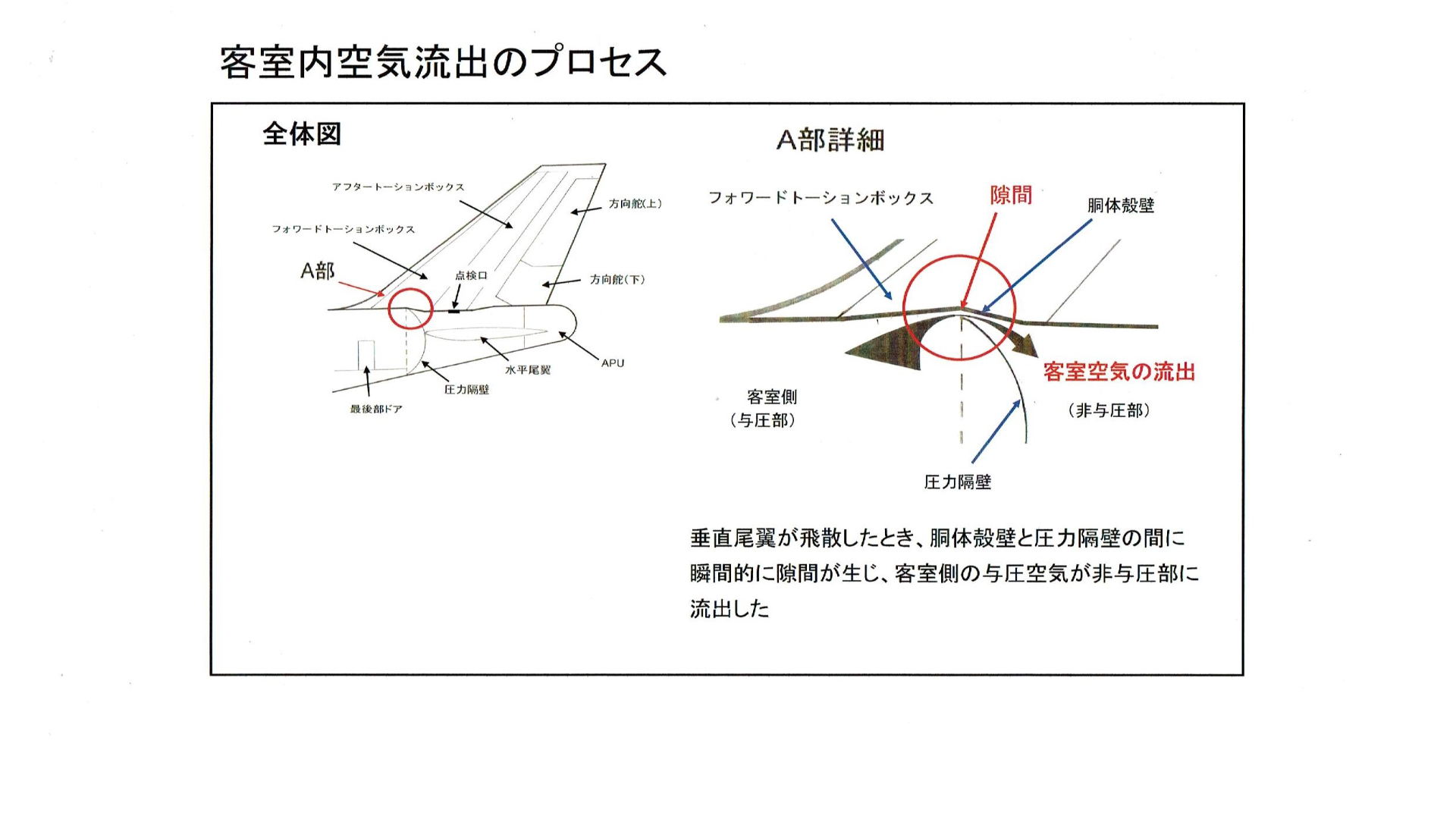

垂直尾翼が破損したとき、圧力隔壁外周部から生じた空気漏れによる客室内の環境変化がありました。

それは急減圧ではなく、緩やかな減圧であり、しかも、間もなく空気漏れは自然に停止して人々は最期まで意識を維持することができました。

何故空気漏れは止まったのでしょうか。

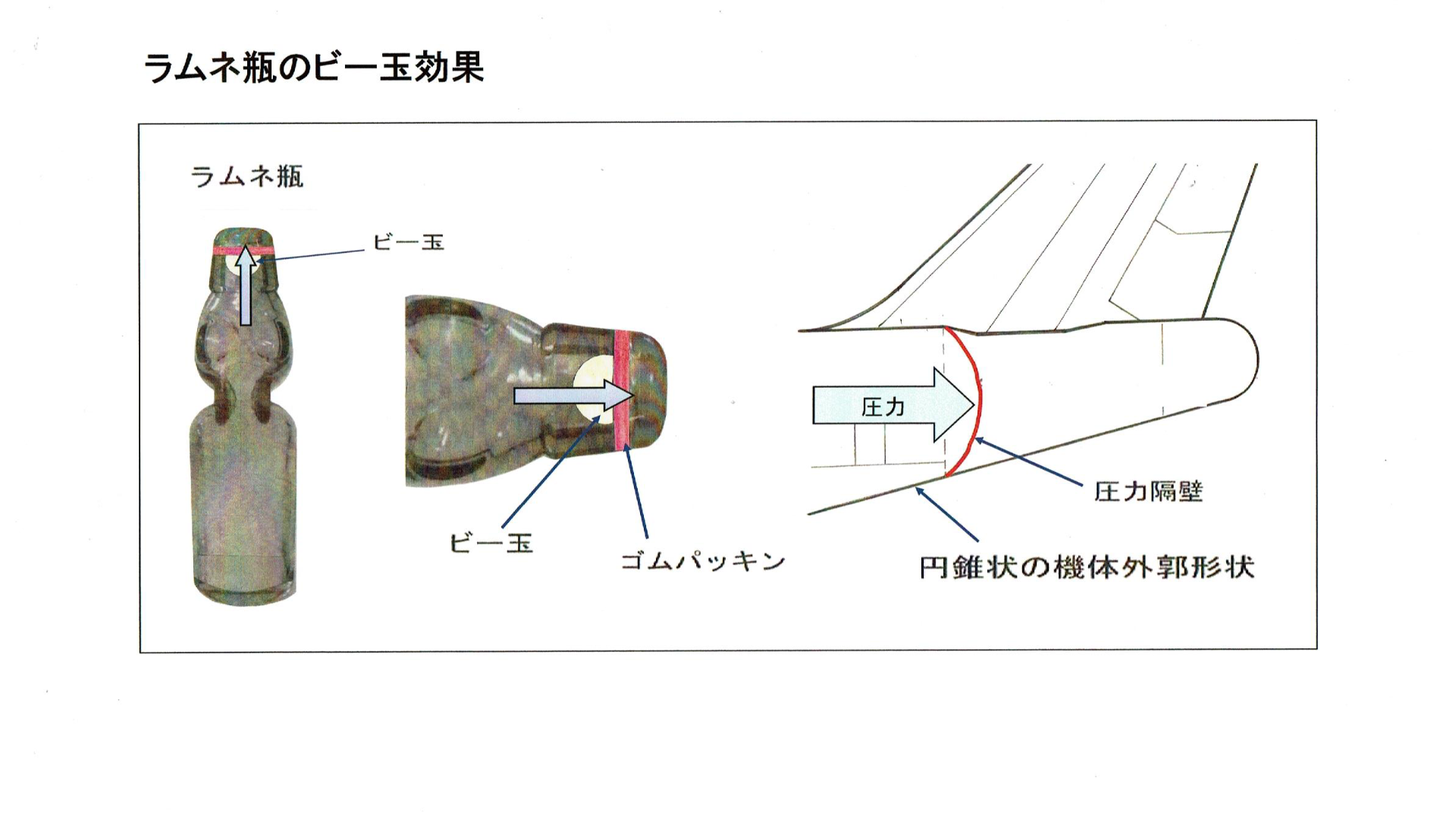

ラムネ瓶のビー玉の役割と圧力隔壁の役割が全く同じという気付きから、空気漏れが一瞬の後に停止するというメカニズムが閃いたとき、私にはバラバラ状態で不調和にあった多くの事象が一点に集合して、矛盾なく事故の真相を語れる確信を得ました。

原因究明は一言で云えば空気漏れがあったにも拘らず、何故人びとは最期まで意識を保てたのかという合理的な理由を見つけるという事に尽きます。

この図は空気漏れが圧力隔壁の上部外周部から非与圧部へ漏れている状態を示しています。但し、内側の圧力のため直ぐに塞がります。

人々の意識の保持は客室内の気圧が保たれていたから出来たということです。

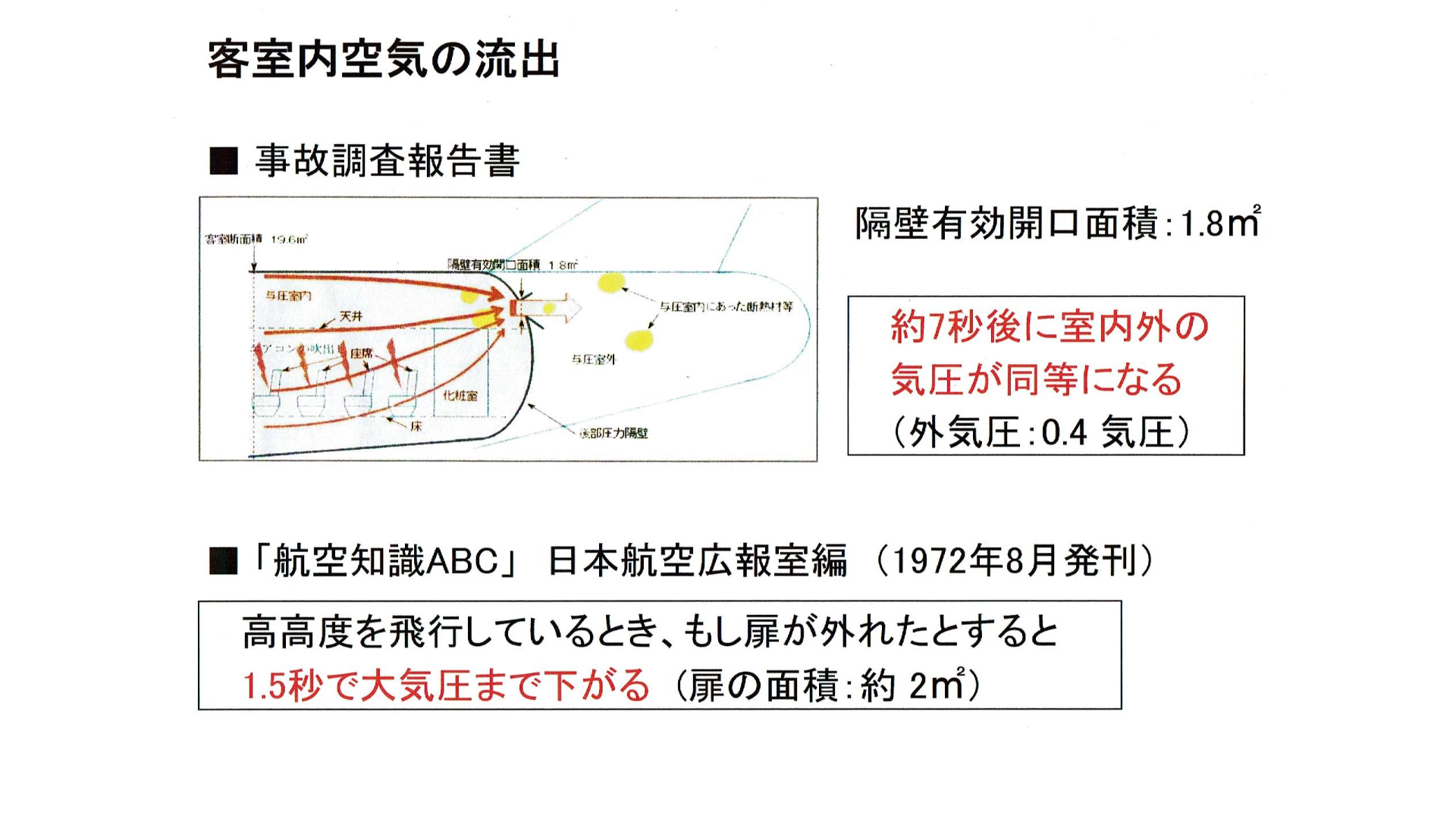

機体のエアコンの能力では大きな穴から流出する空気量を到底補填できないので、空気漏れの停止は空気漏れの隙間の箇所がこの図のように直ぐに塞がったということになります。

圧力隔壁の吹き破れで外側にめくれた金属隔壁の一部が、元の位置にピッタリと戻って穴を塞ぐことは絶対にあり得ません。破れという発想からは現場で起こった現象を説明できないのです。

しかし、圧力隔壁が球体のビー玉だとすれば、ビー玉がラムネ瓶の内側に密着して、一度は漏れても自己閉塞して炭酸ガス漏れが自己閉塞して炭酸ガス漏れが完全にとまることに気付きました。

次は何故SR機か、何故JA8119かということになります。

JALデータを含む技術的な事実を列記します。

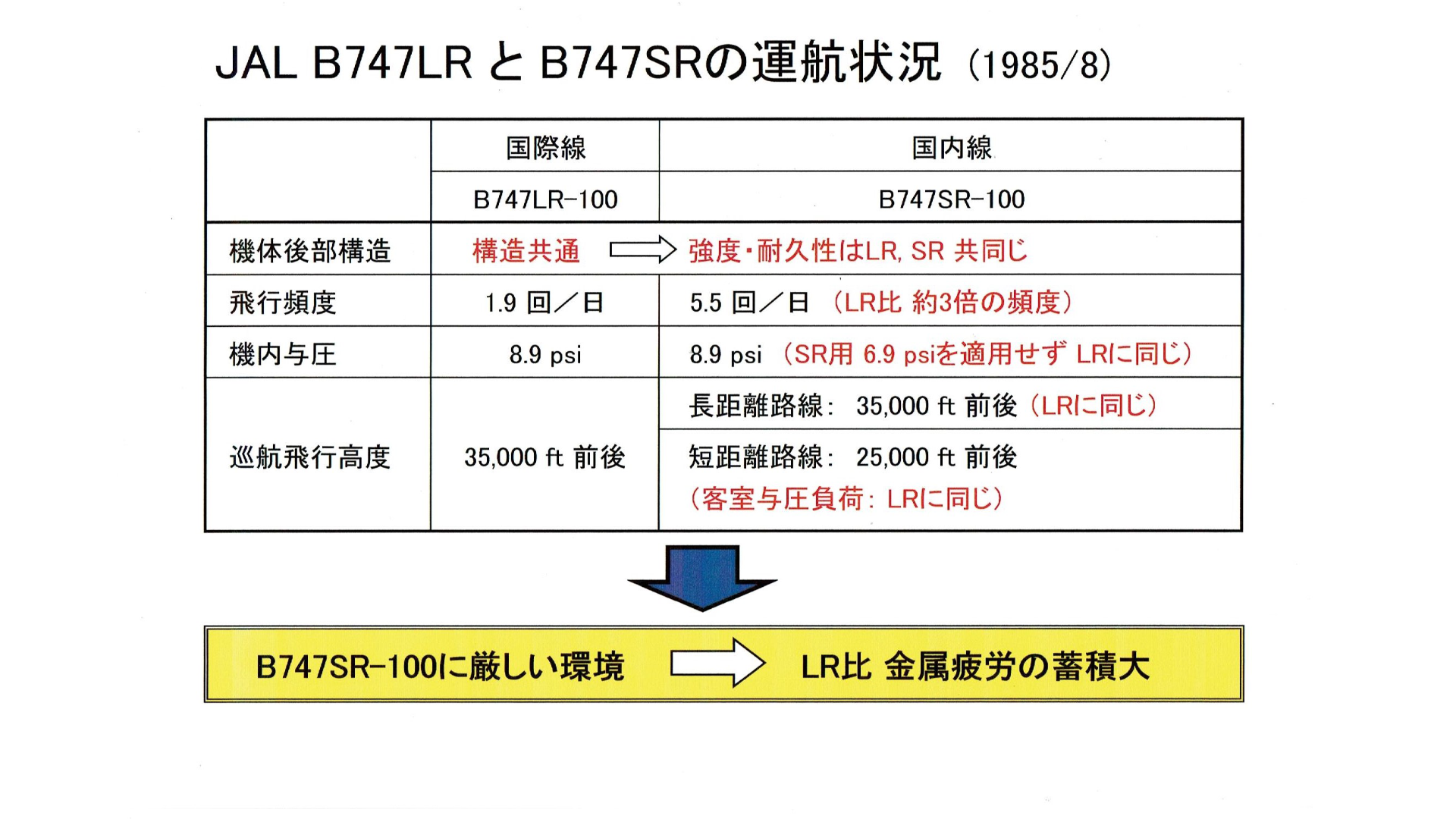

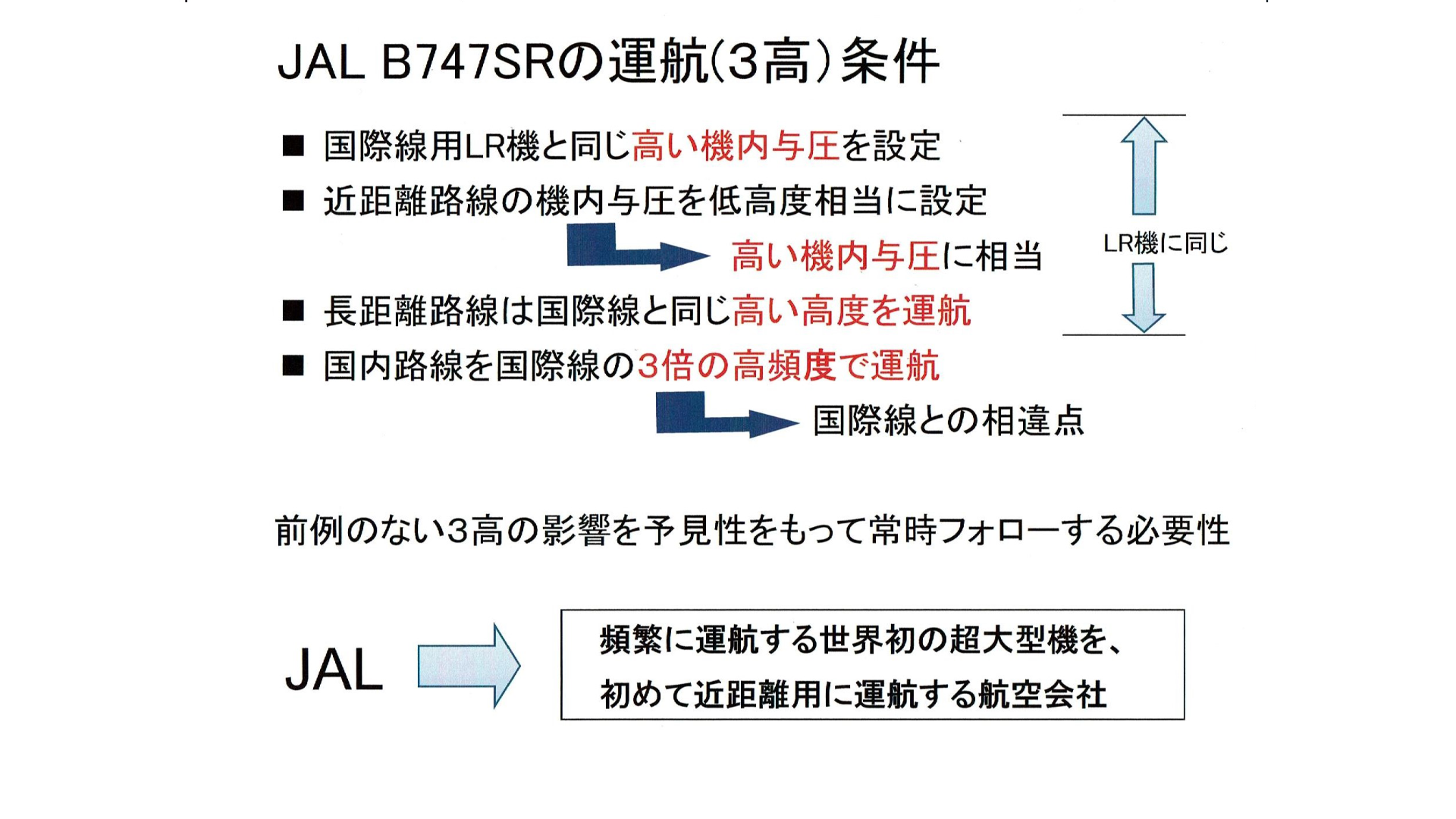

B747SRは国内線専用ですがLR機と共通の構造で同様の運航形態を取っていました。即ち、

・SR機はLR機の3倍の頻度で運航され

・SR機の機内与圧はLR機に同じであり

・SR機の1時間未満の路線の与圧はほぼ地表に同じ

・SR機の1時間を越える路線の飛行高度はLR機に同じく高高度で

ここまでの高い運航頻度、高い与圧、高い飛行高度を私は「SR機の三つの高 3高」と呼びました。

JA8119に特筆すべきは7年前の尻もち事故の修理において圧力隔壁の上半分がオリジナルのまま残され、圧力隔壁の上半分に尻もち事故の歪を残していました。

視点を変えると、これと全く異なる切り口から故障を見ることもできます。

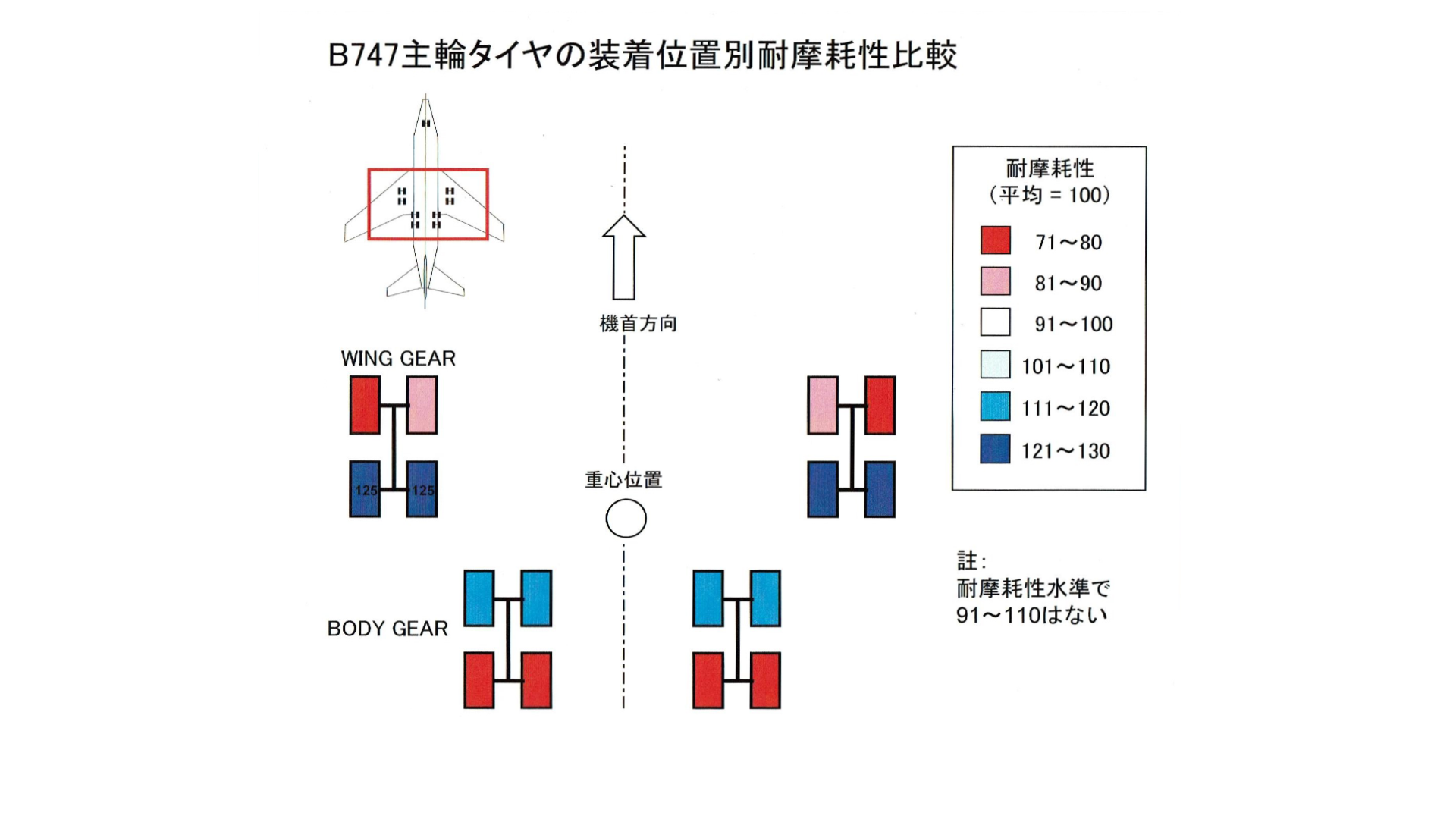

B747は主脚の配置と構造上の関係から、地上走行時に他機種より極端に大きいタイヤ横滑りを発生します。高速地上走行中に強制横滑りを起こす力は全て垂直尾翼の空力から発し、これが機体後部に捩じり応力を与えていました。

タイヤの摩耗傾向についてB747の状況をご紹介します。タイヤ摩耗の傾向と故障の関連は意外な関係ですが、巨大な消しゴムをイメージすれば垂直尾翼が大きな力を胴体後部、取分け圧力隔壁上部に力を加えていたかをイメージできます。

B747の摩耗差はタイヤ間で50%以上になりますが、B737等主輪が1軸の機種ではタイヤ間でせいぜい10%程度の差であり、大差はB747特有の傾向です。

この理由は第三章その2で詳しく解説します。

次に、客室内で発生した事実を列記します。タイムゼロ前後に分けて示します。

様々な情報がありますが、キーになる幾つかご紹介します。普段からJALを使用する搭乗者から重要な証言がありました。

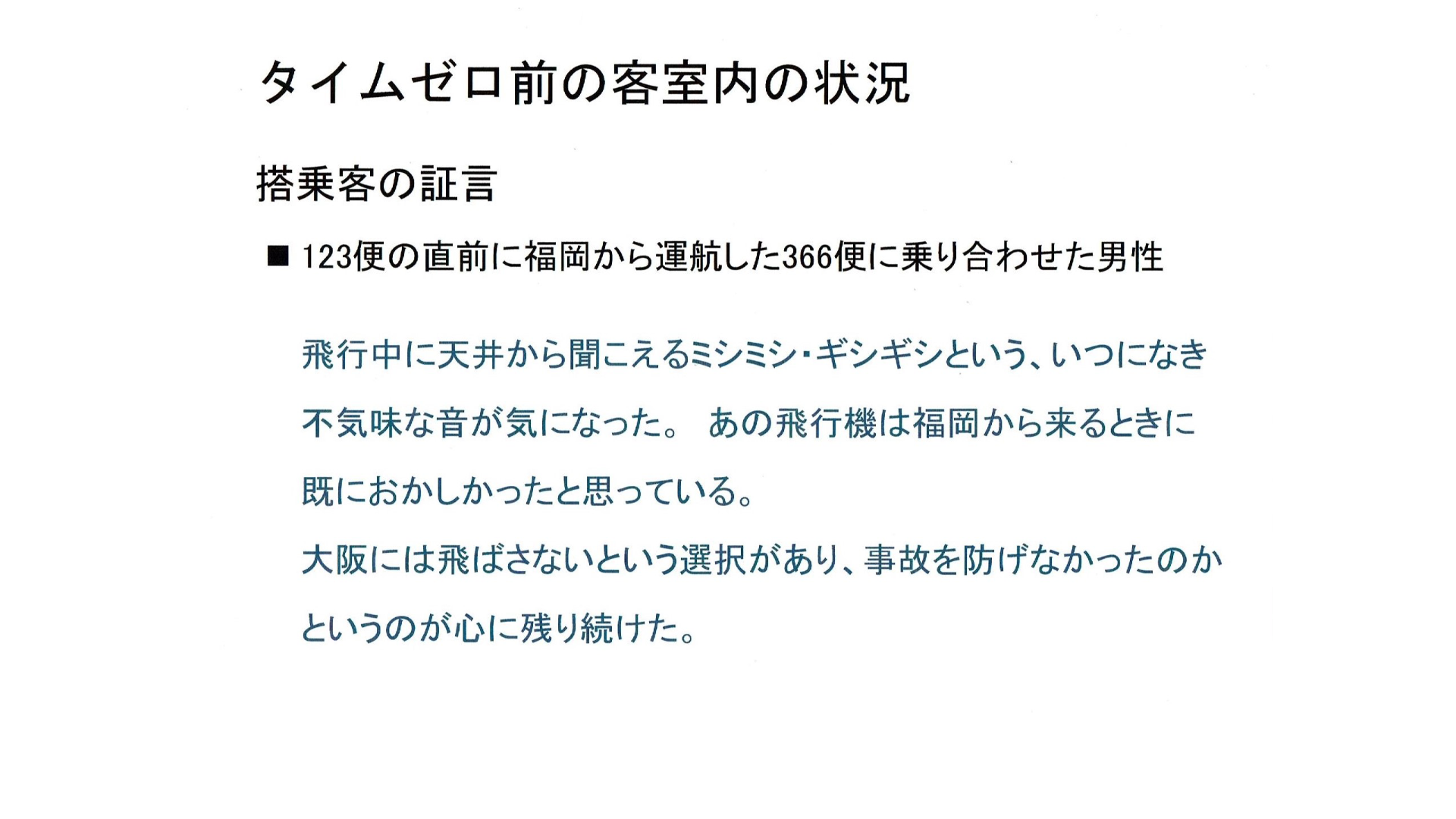

JAL123便の直前に福岡から運航したJAL366便に乗り合わせた男性は

「飛行中に天井から聞こえるミシミシ、ギシギシという、いつになき不気味な音が気になった。あの飛行機は福岡から来る時に既におかしかったと思っている。大阪には飛ばさないという選択があり、事故を防がなかったのかというのが心に残り続けた」

と手記に記しています。

二つ目の情報です。

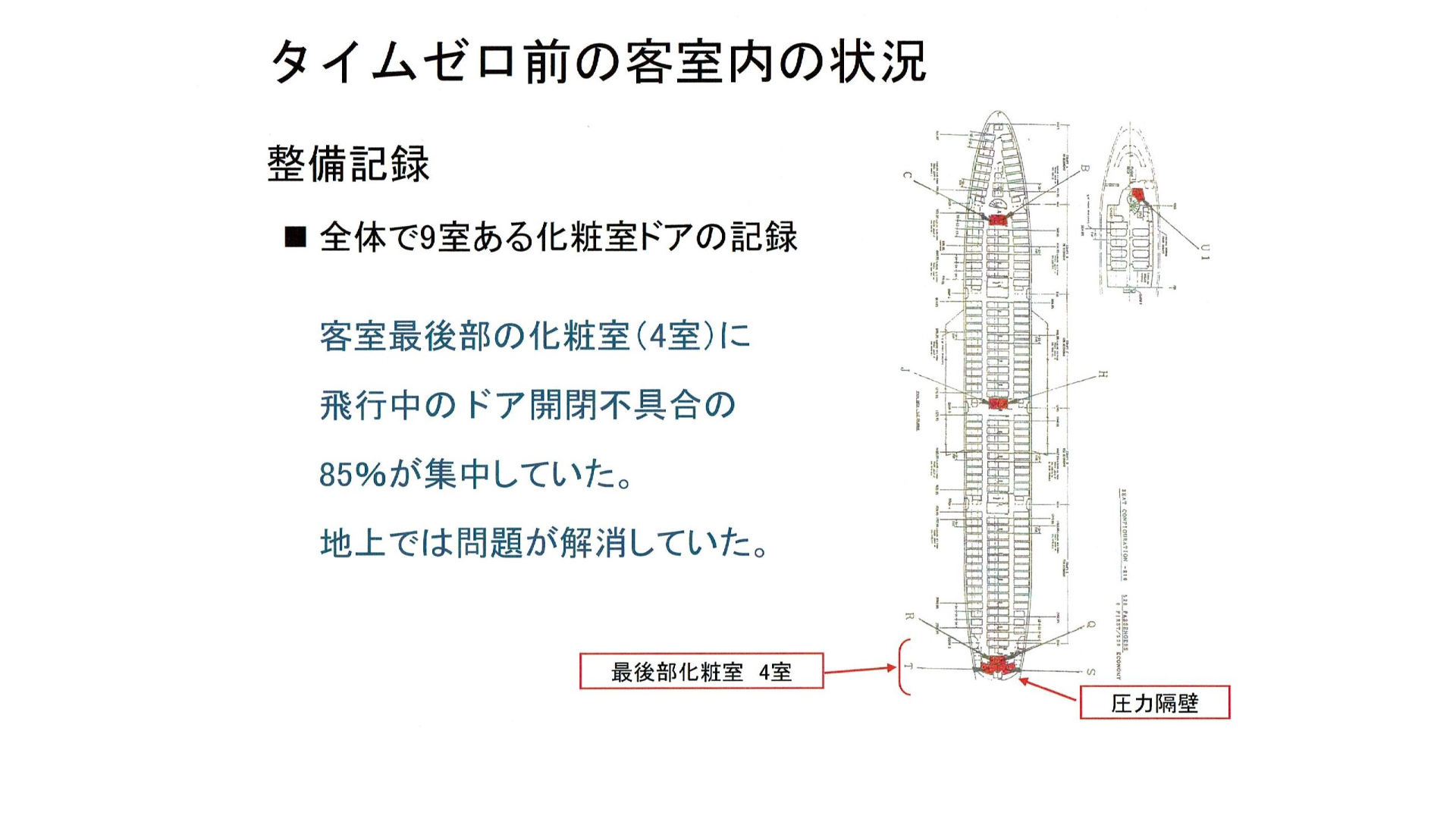

JA8119の整備記録は全体で9室ある化粧室の内、客室最後部の化粧室4室に全体の85%に及ぶドア開閉の不具合が集中していたことが記録されていました。機体後部の飛行中の捩じれが原因ではないかと思われます。この不具合は地上では解消しています。

三つ目は既に広く伝えられていますが、JA8119の機体後部にいた生還者は以下の様に証言しています。

・異常発生時に軽い減圧を感じたが急減圧はなかった

・呼吸困難にはならなかった。10分後に酸素マスクを外したが苦しくなかった

・薄い霧が発生したが数秒後に消えた

・室内の気温が下がることはなかった

・パーンという音がして天井板が破れ、布の様なものが見えた。

布は断熱材のカバーであったと思われます。

証言は報告書が述べた2㎡もの穴が圧力隔壁に開いてないことを証明しています。また、初期の軽い減圧の後、気圧を回復して機内環境を保っていたことも証明しています。

JA8119に2㎡の穴が開けばJAL自身が著作で述べているように、機内に急減圧が発生しますが、現実は急減圧はなかったのです。

全ての矛盾点を書き出すことをしませんが、科学的に説明することは可能です。

人は最期まで意識を保っていたという厳然とした事実があります。報告書の結論通り大穴が開いたのならば、人は意識を喪失していなければなりません。その一点においても事故調査報告書は当に実態とかけ離れた「虚空の調査報告書」の体をなしています。

事故調査報告書が圧力隔壁の吹き破れが事故の発端であるとする強力な根拠に、この図の様に室内側に敷設した断熱材が水平尾翼の残骸の中から発見された事を上げています。

私は圧力隔壁外周部に生じた隙間から断熱材は吸い出されたと考えています。

私が相模湾に沈む垂直尾翼を引き上げて確認したい事は、破壊のプロセスの考察は当然として、垂直尾翼内に断熱材が存在するのか否かということです。

最初に垂直尾翼が破壊して飛散したとする竺川説に基づけば、断熱材の繊維は一本たりとも垂直尾翼内からは発見されません。

一方、事故調査委員会の説に基づけば空気と一緒に吹き込んだ相当量の断熱材が水平尾翼同様に垂直尾翼内からも発見されねばなりません。

不合理なシナリオを正当化するのは科学的に困難な作業ですから、今の段階で運輸安全委員会が相模湾に沈む垂直尾翼の残骸を引き上げて、不合理性を自らの手で明かにする事はないだろうと思います。

報告書や解説書の不合理性は運輸安全委員会が一番良く承知しているはずで、沈黙を保っているが、見識ある調査委員はこの状況を理解しているのではないでしょうか。

さて、それでは何故このような不合理な結論に至ったのか。

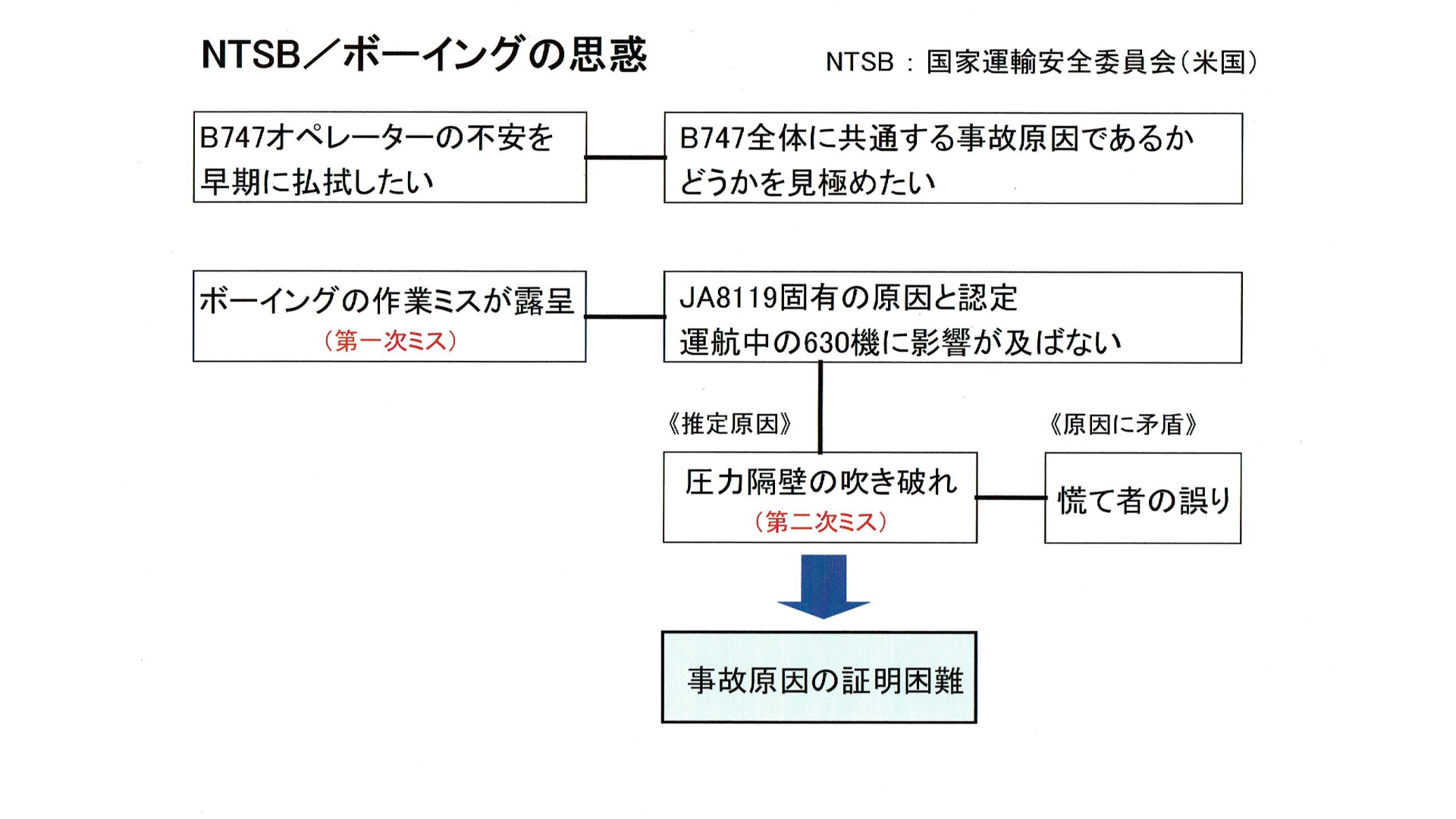

第二章その2で述べましたように、初期段階から米国主導で事故の解析が行われました。

当時世界に就航していた約630機のB747全体に波及する原因であれば、その影響は地球規模に及び計り知れないものがあります。

NTSBとボーイングが調査チームに合流し、早速御巣鷹山の現場で圧力隔壁の修理ミスを発見しました。

修理の実施という事実はJA8119一機に限定できる格好の「渡りに船」になりました。

しかし、圧力隔壁の吹き破れでは後のストーリー展開に辻褄が合わなくなる事まで当時は読み切れなかったのだと思います。

ここで科学的な整合性を見つけることが困難と予想した委員は一方的な米国側の判断と先走った発表に嫌気がさしたのかも知れません。

辻褄合わせを託された日本の事故調査委員会は難しい課題を抱え込んだことになります。

ボーイングが自らの失敗を認めたのは幾つかの理由があったと思います。

先ず修理ミスは逃れようのない事実ですが、対象がJA8119一機に限定され早期に収束できること

次にJALの整備水準の高さです。当時JALの「ため息の出る激しい整備」は知れ渡っており、JALが整備上のミスを犯すはずがないという思いがボーイングにあったこと

三番目はJALが米軍に次ぐ取引先であり、航空輸送量において世界一位にあり、今後も主要なユーザーであり続ける見通しがあること

ボーイングの修理作業ミスは誰がみてもとんでもない事に間違いありませんが、しかし、私が考えるボーイングのミスとは、ひとつは修理に際して圧力隔壁の全体を取り換えられなかったことと、二つ目はこれはNTSBかも知れませんが原因を修理部を発端とする吹き破れと早い段階で断定したことです。

国際民間航空条約に基づき事故調査当事国、即ち日本が公表するべきところ、NTBSがリークしたとされる米国の新聞社が早い時期に報じた形になりました。

グローバルに原因が知れ渡ったものの、この原因ではここまでに述べてきたように、どうしても辻褄が合わない不合理な点が露見しました。

「何故人々は最期まで意識を保てたのか」。事故調査委員会は先走った結論と実態との決定的な乖離を説明せねばならなくなりました。

米国側から結論が先に出された状況で、辻褄合わせを事故調査委員会が担うことになりましたが、当時の八田委員長は病気を理由に就任3ヵ月で辞任しました。

私の憶測ですが、見識ある委員が辞めるという事態は、米国の強硬な調査プロセスの結論に矛盾が生じることを技術者として予見できたからであったと思います。技術者の矜持が矛盾を伴う報告書の作成を拒否したのであろうと思います。

矛盾を引き継ぐことになった後任の武田委員長も見識ある人格者であったと思います。後任委員長もこの経緯を充分に理解しながら最終報告書を纏めましたが、委員長の気になる発言があります。「報告書は70点の出来あがりです」と発言しました。

満点でなく何とか及第点のレベルに自ら評価したのは、矛盾の存在を認めた上で、後進が新事実を加えて再調査する余地を残したのであろうと私は思います。100点ならお終いです。

むしろ70点は再調査を期待してそれを促すことを示唆するものであり、武田委員長の真意であったと思います。

米国の要望を満たしたうえで、且つ政府の監督下で30点の減点に留めて矜持を保ち、不都合な状態は事故調査委員会に与えられた特権で当面堪え忍ぶことが出来るという判断があったのではないかと思います。

仮定の話になりますが、調査・検討の段階で誰かが竺川が唱えるメカニズムと故障シーケンスに気付けば、事故調査委員会とNTSB、ボーイングの三者が共に科学的整合性に納得して報告書にまとめ、原因諸説が割拠する今日の混乱を招かなかったと思います。

ただし、「B747SRの3高」は竺川説の根幹をなす部分ですから、ミスを自ら認めたボーイングが責任を逃れられることはありませんが、加えて、日本航空の責任がクローズアップしてくると思います。

何故日本航空に責任があるのか考えたいと思います。

JALがSR機を運航するに当って設定した運航条件の適合性について、私は技術的な疑問を感じており、運航条件が故障を促進する結果になりました。JALが負うべき責任もあるのではないかと考えています。

JALの責任とは、機体の疲労を促進する運航条件に関して、予見性を発揮せずして楽観的であったことです。私がヒューマンエラーと考えた所以です。

これらを総合してSR機に対して疲労に関わる検討がされるべきであったと思います。B747導入当時に最初の10機を世界協同で徹底的にフォローしたように、今度はJALが独自にSR機にも同様に検討すべきであったと思います。

ポイントはJALが頻繁に運航する世界初の超大型機を、世界で初めて近距離路線に運航する航空会社として、細心の注意を払ってフォローすべきであったということです。

私は御巣鷹の事故の10年後、1990年代半ばに5年間米国に駐在しましました。シアトルにあるボーイングのエバレット工場と技術センターを訪問する機会が度々ありました。

親しく付き合った多くのエンジニアは、JAL123便の事故を知るものの、何れも事故原因に関してコメントを発することはなく、語らないことが徹底していました。

同じく語らないと云えば事故調査委員会も報告書の発行以来、再三の要求にも黙して語らず、遺族の要望に応え、26年を経てやっと「解説書」を発行しました。

解説書の冒頭に「航空事故調査報告書に新たな解析や原因の推定を加えるものではありません」と断りがあります。

この間に開発された新解析技術を駆使すれば新事実の発見も期待できるところ、問題解決意欲のなさには失望しました。

報告書を基に更に検討を加えて航空安全を図ってもらいたいという当時の事故調査委員長の思いが感じられません。マイナス30点をそのままにしておくつもりでしょうか。

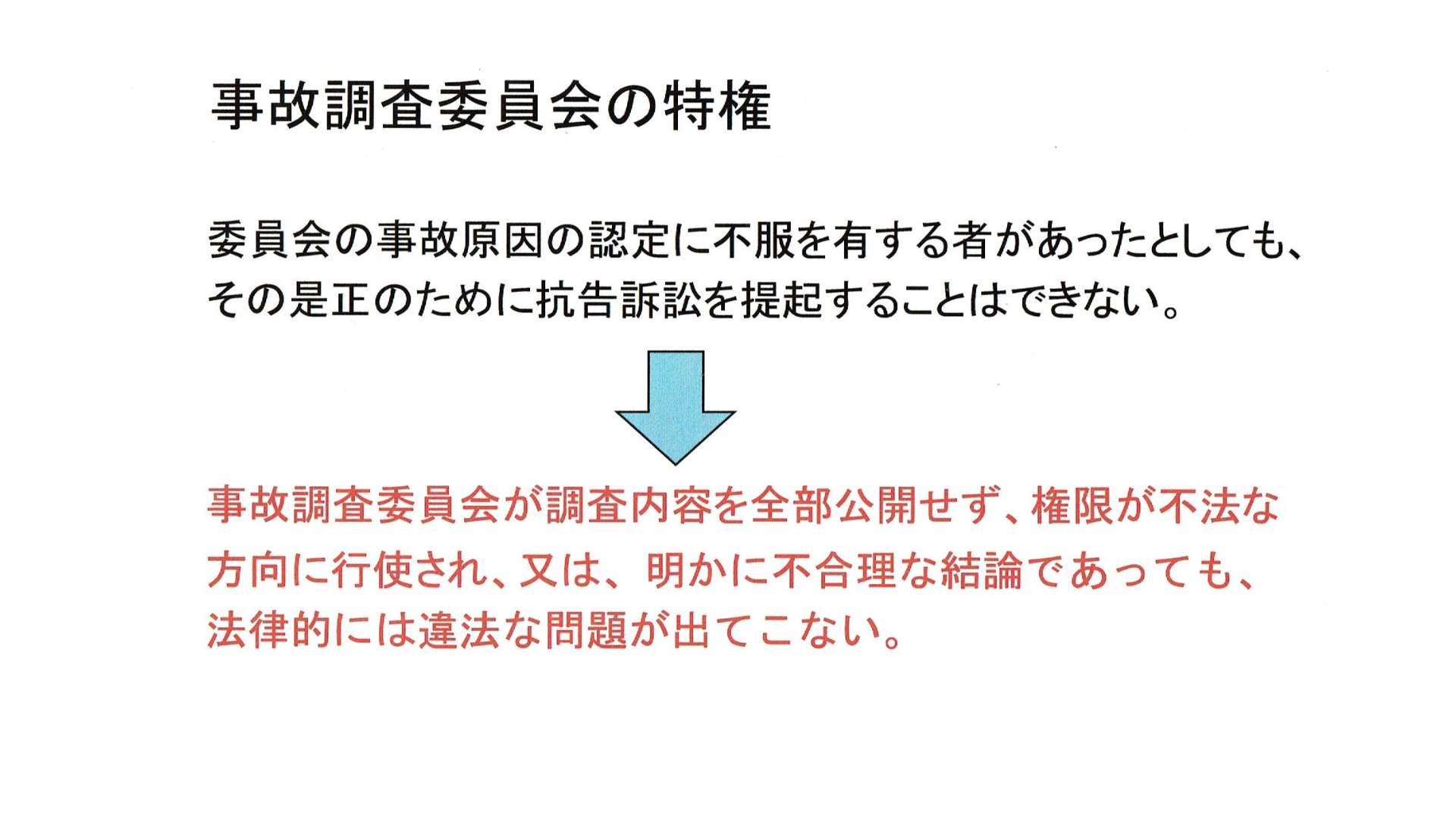

事故調査委員会には特権が与えられているとはいえ、史上最悪の単独事故の事故調査報告書に対する疑義が指摘されている状態をこのまま放置するのは如何なものかと思います。

おさらいをしておきます。

事故調査委員会の特権とは、「委員会の事故原因の認定に不服を有する者があっても、その是正のために抗告訴訟を提起することはできない。

従って、仮に事故調査委員会が調査内容を全部公開せず、権限が不法な方向に行使され、又は明かに不合理な結論であっても、法律的には違法な問題が出てこない。」ということです。

結論の不合理性を自ら認識していても、委員会は報告書の結論を維持する事ができる。

法律は当に矛盾を含む現状そのものを擁護しています。

当時の調査担当者個人に抗告訴訟が及ばないように配慮するのは当然ですが、真相解明は新事実を掲げて組織に対して再調査を促すしかありません。

ユナイテッド航空のB747の墜落事故では遺族の要望に応え、相模湾より深い4300メートルの海底から残骸が引き上げられ再調査が実施された結果、最初の結論が180度ひっくり返えり、報告書が再発行された事例があります。

日本の運輸安全委員会にも勇断を期待したいと思います。

現状の事故調査報告書は特権に擁護され、核心部分にベールがかかったまま「虚空の調査報告書」状態にあります。しかし、客観的データは核心をあからさまに見せています。私にはそのように見えています。

第三章その1の最後にもう一度ユーチューブの視聴者の皆さんに問いかけたいと思います。

共通の構造・強度を持つ二つの機体を、同じ飛行条件で運航する場合、一方の機体が3倍の頻度で運行を繰返すとき、この機体に将来予想されることは何か。

もしこの機体に治療が不十分な古傷があったとしたらどうなるでしょうか。

誰もが一致した結論に至ると私は確信しています。

第三章「虚空の調査報告書」その1を終わります。

次の最終回、第三章その2は「記録が語る日航123便墜落事故の真相」シリーズ7回目になります。皆様から頂きましたご質問につきまして、技術面を主体にお伝えして全編を完了します。

本日もご視聴ありがとうございました。

航空史研究家の竺川航大がお伝えしました。

それでは最終回第三章その2まで失礼いたします。