沈黙の翼

記録が語る日航123便墜落事故の真相

第2章 迷走孤独の32分間 その2

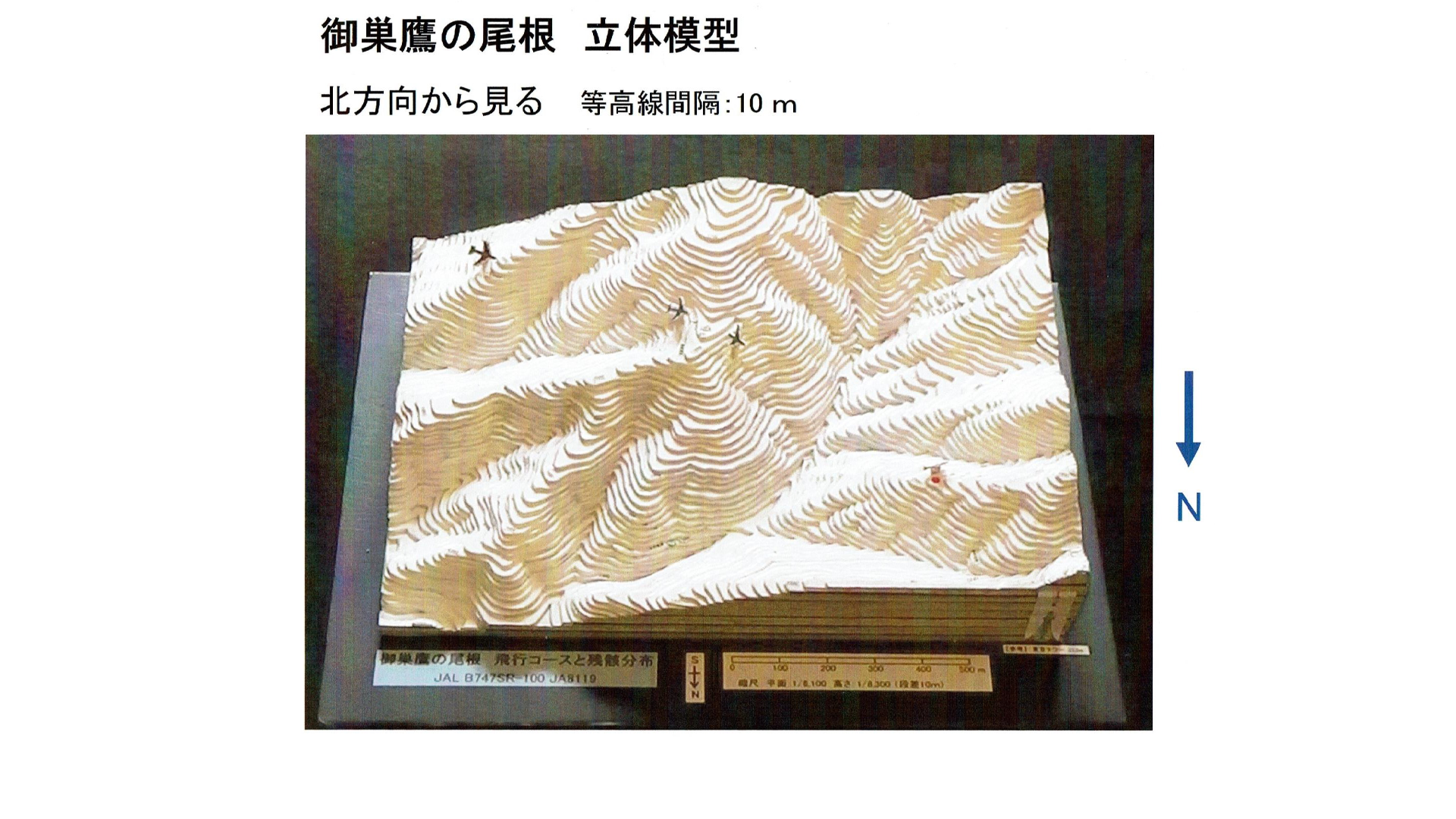

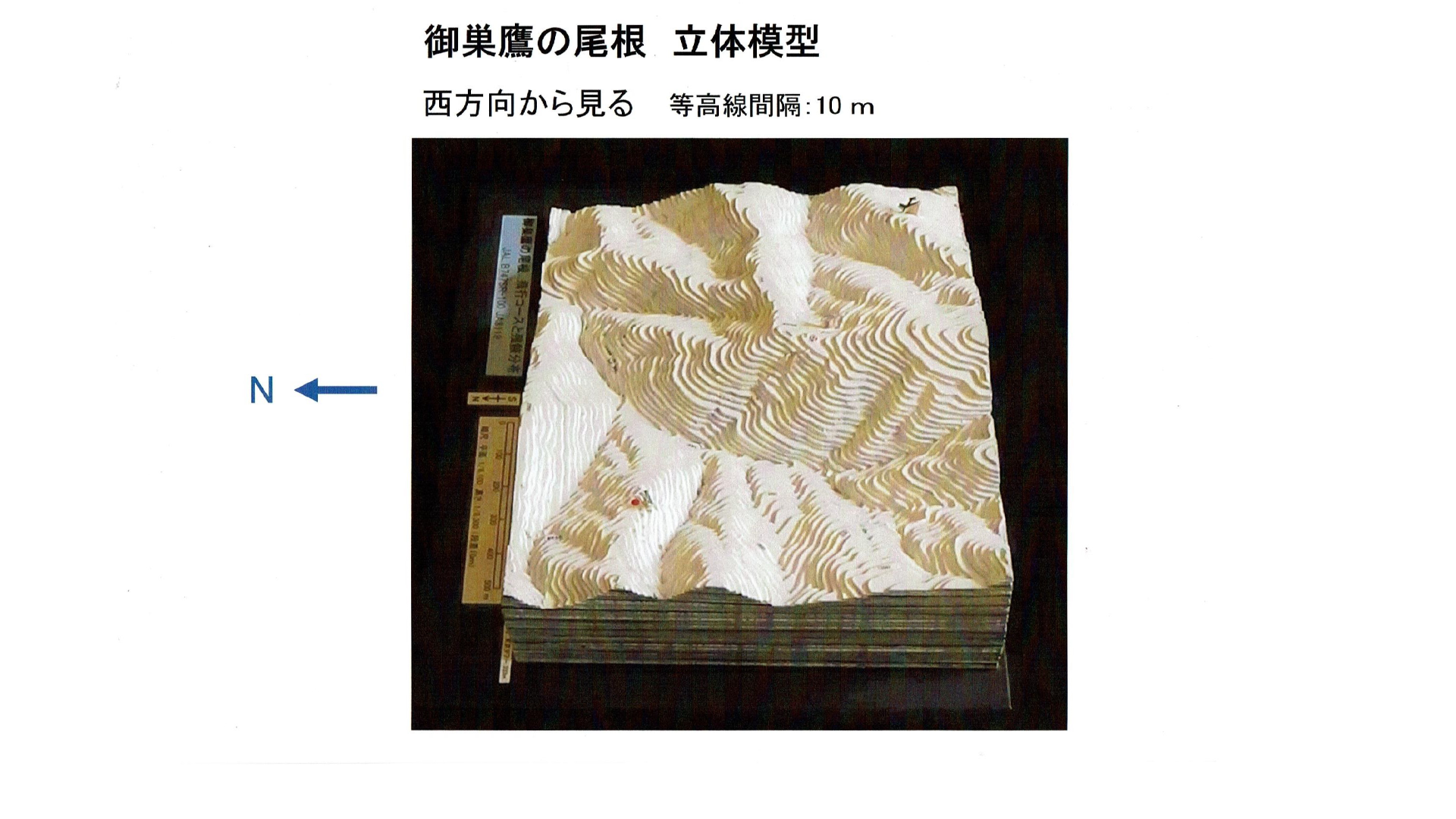

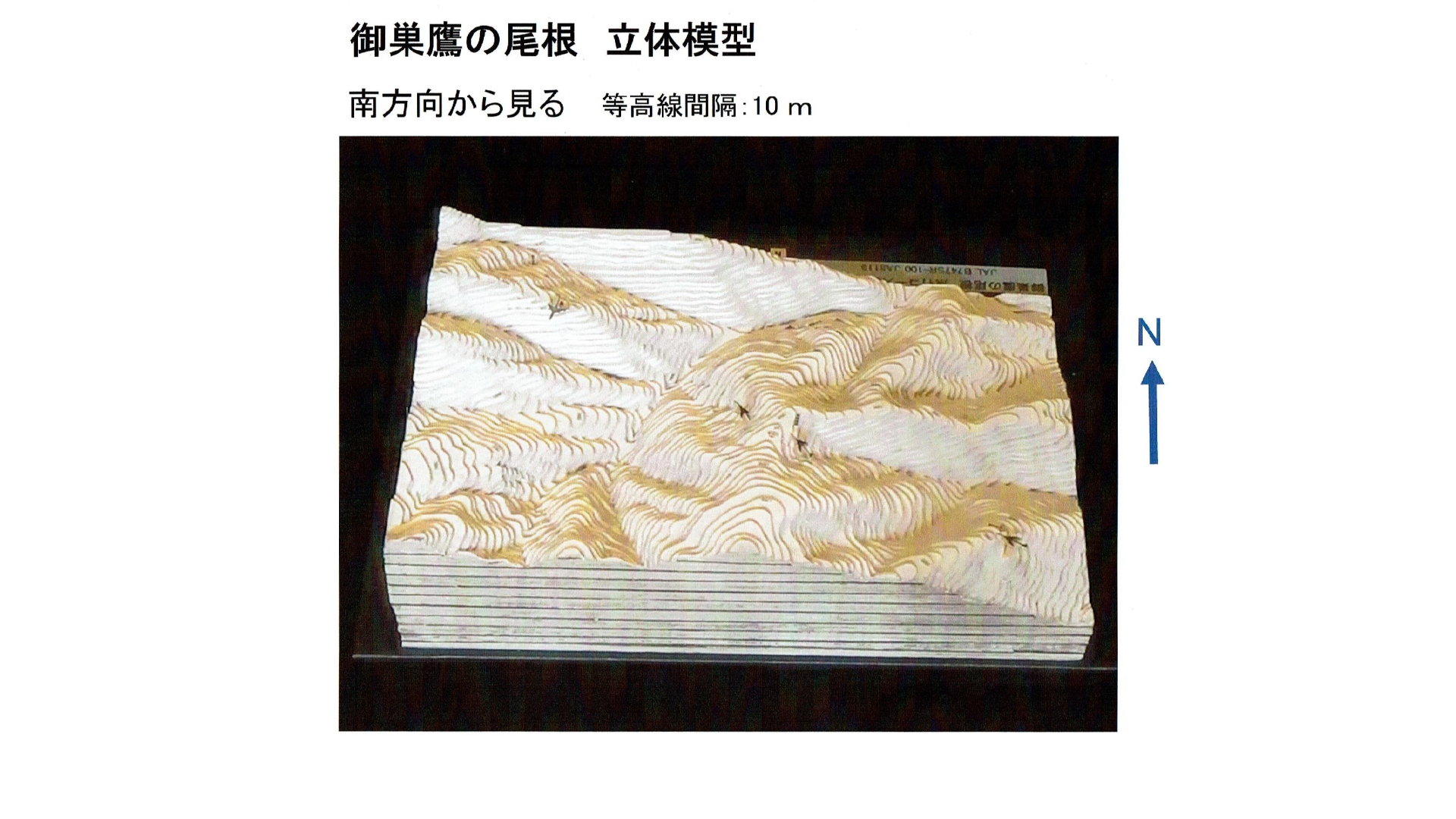

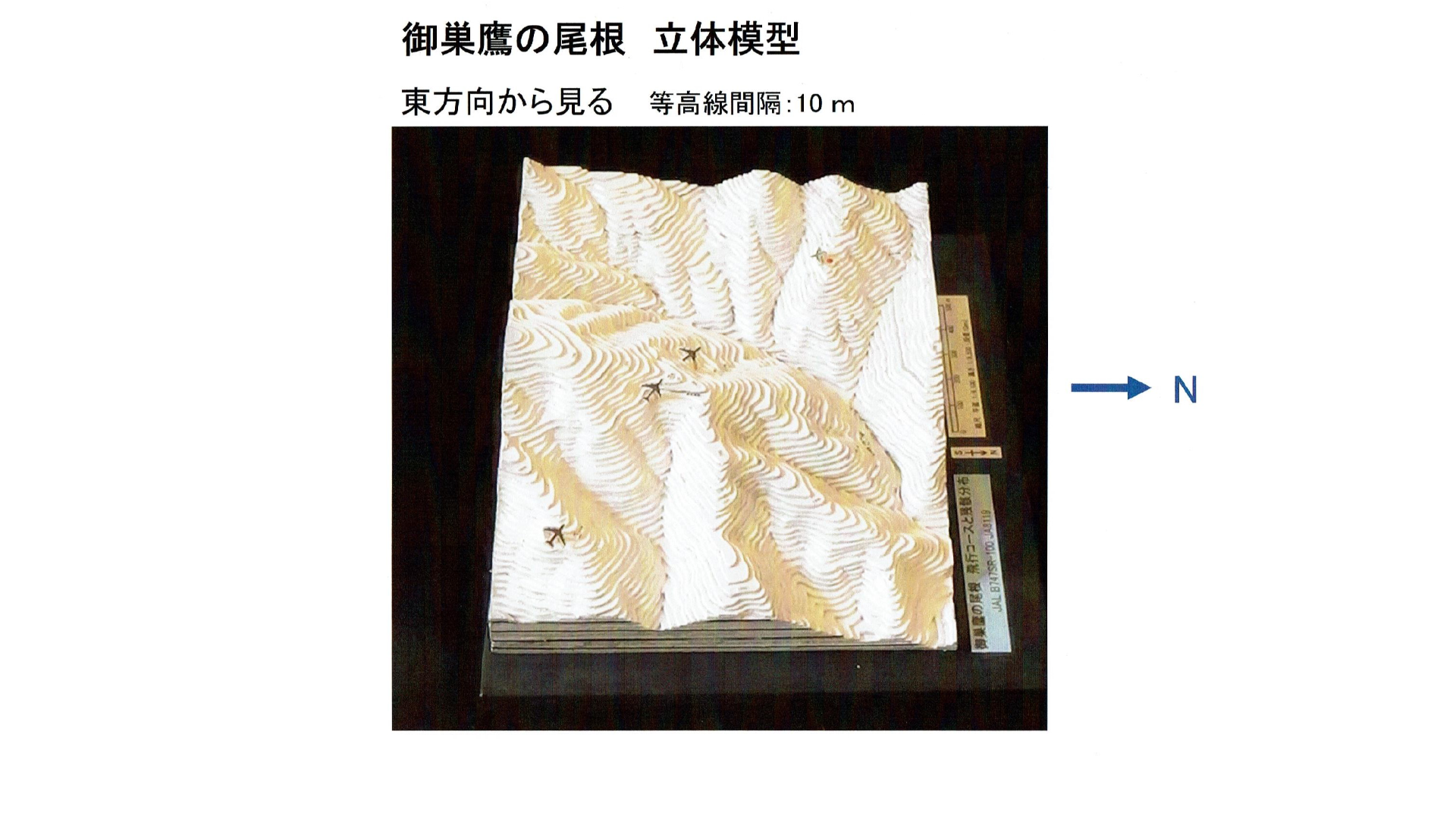

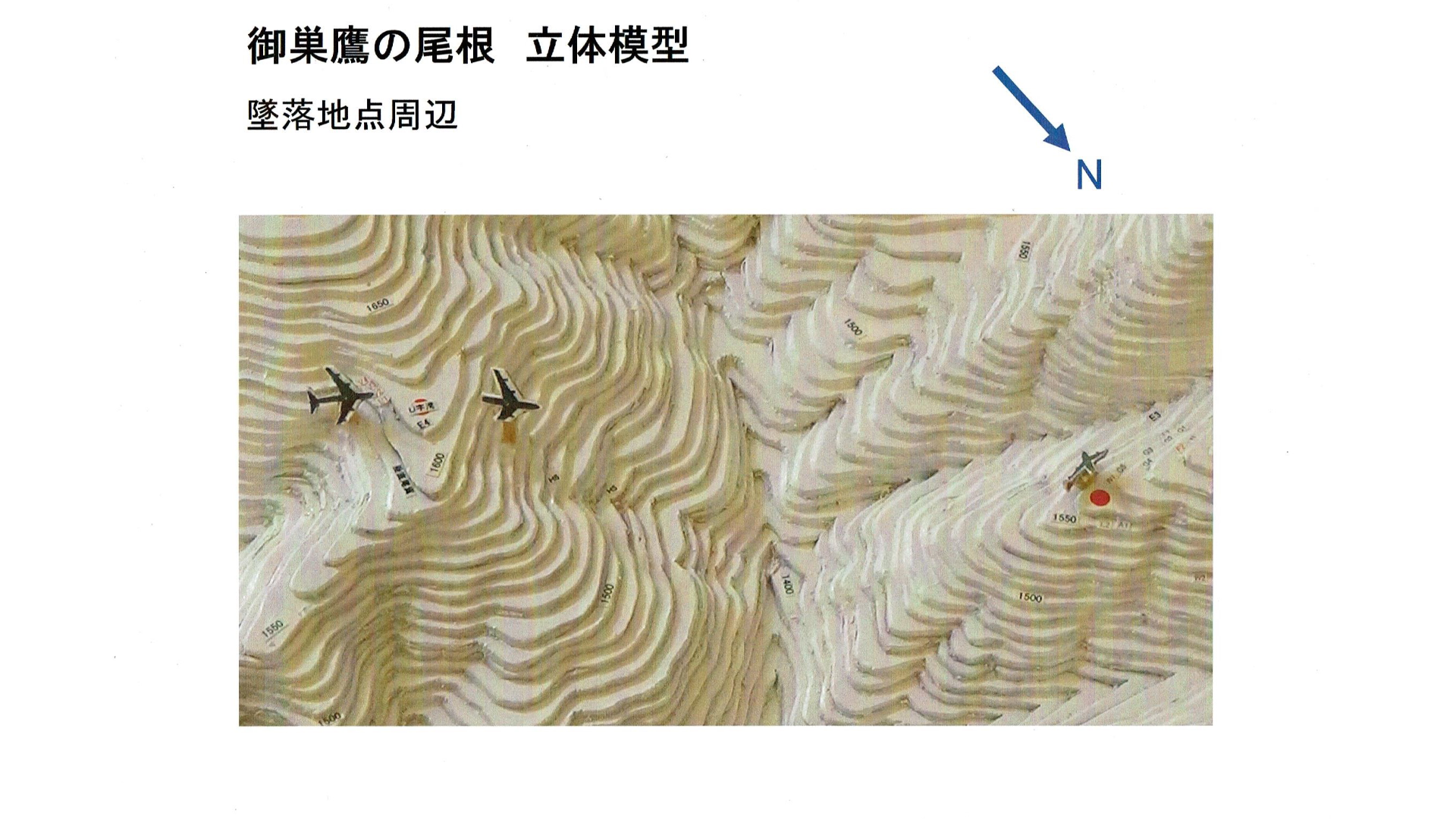

若いころ、解決の糸口は現物現場にあるから足繫く身体を動かせと先輩から叩き込まれました。ここまで私は客観的な証拠を示しながら、治療されない古傷を抱える飛行機になったつもりで経過報告を行ってきました。御巣鷹の尾根の立体模型を製作し、人々が見たであろう尾根の上空に視点を置いてくまなく現場を観察しました。竺川説の確からしさに自信を深めています。

第二章その2は現物の見え方と当時の現場特定の実態について考察いたします。

皆さんこんにちは。航空史研究家の竺川航大です。

沈黙の翼、記録が語る日航123便墜落事故の真相、第二章「迷走孤独の32分間」その2をお知らせいたします。

第二章その2は、原因検討のおさらいと墜落地点の特定、何故救助までに16時間かかったのか、目撃情報の確からしさ等を竺川目線で考察してまいります。

この事故について私はここまで客観的な証拠を示しながら、原因検討を行ってまいりましたが、改めて原因に関わる事実を簡単に整理しておきます。

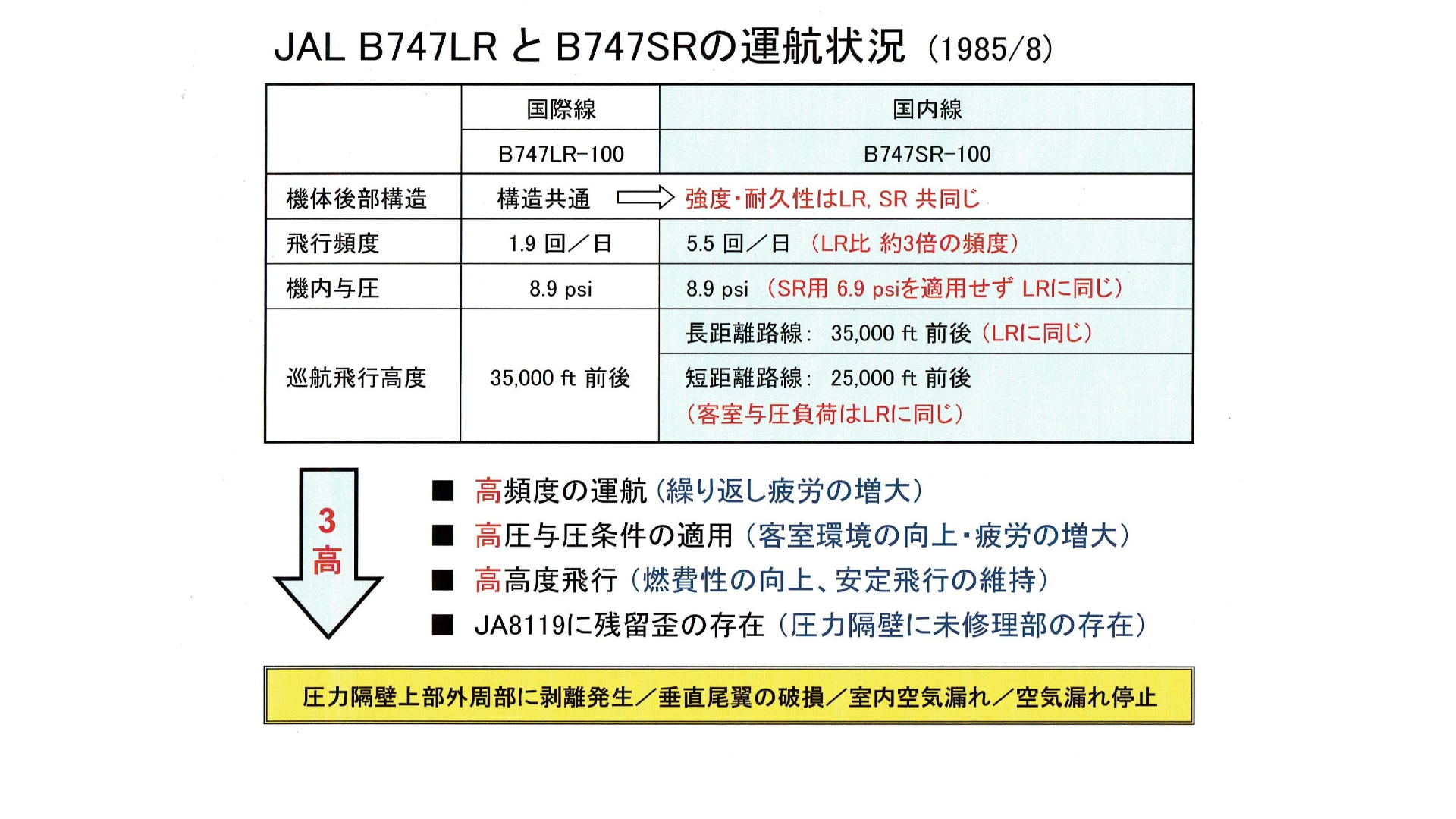

事故原因を探るための客観的事実はこの一覧表の通りです。

強度と耐久性が同じ国際線用のB747LRと国内線用のB747SRの二つの機体について、

1985年当時の時刻表からダイヤグラムを描いて精査した結果、SR機LR機の約3倍の頻度で運航されたことが分かりました。

また、事故調査報告書によれば、SR機の客室与圧は全てLR機に同じ8.9 psiに設定されていました。この変更は客室の快適性を向上させると同時に、国際線と同じ燃費効率の良い高空を飛べるようにしたということです。

JALの B747機長150人から得た情報によれば、SR機はフライト時間が1時間を越える場合、LR機と同様に35,000フィート付近の高高度を飛行していました。国内線にも燃費性や気流の安定した飛行を行うためです。

高頻度の運航、高い機内与圧、高高度飛行の三つの高い事象を私は「3高」と呼びました。

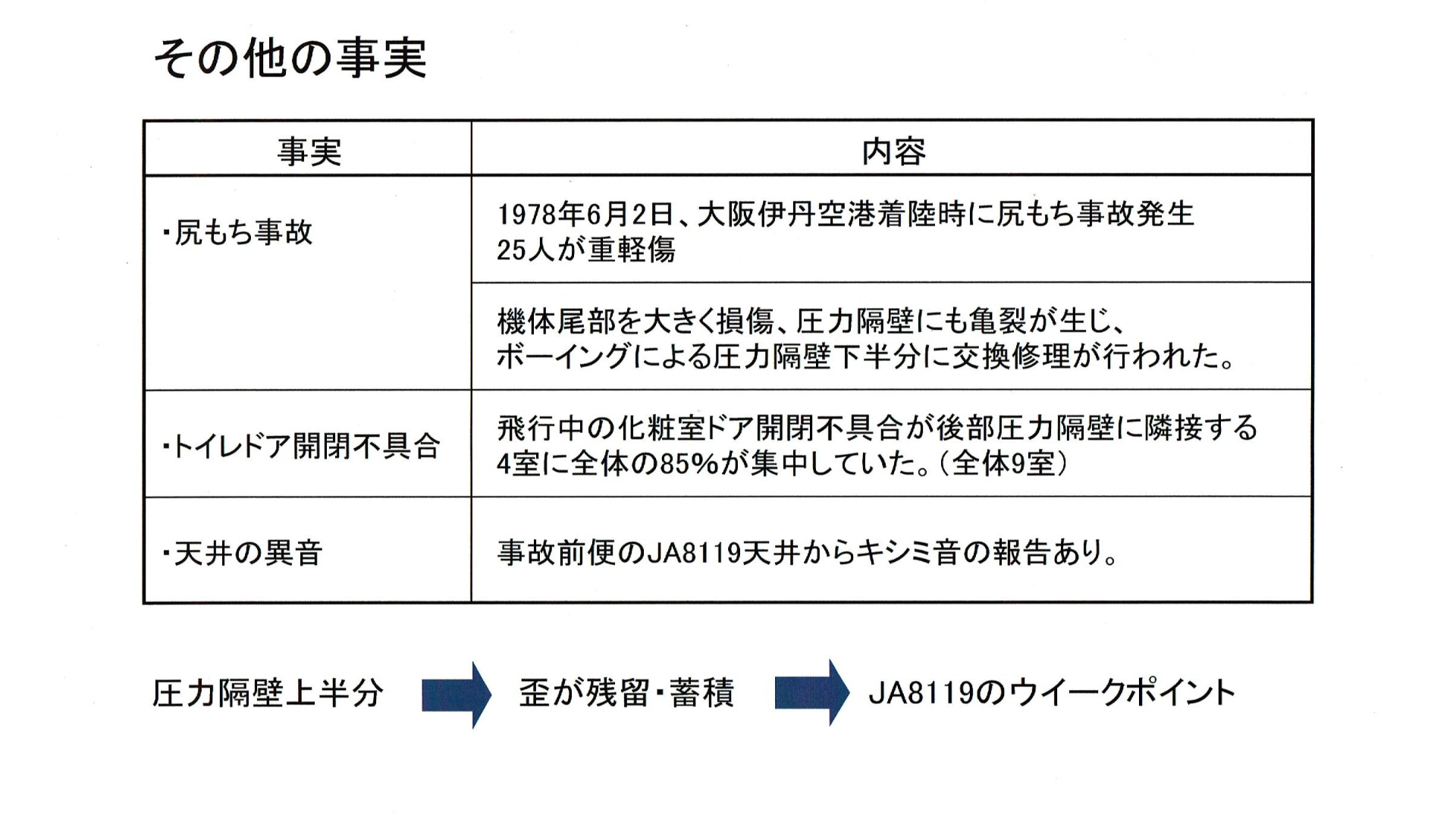

その他にも注目すべき重要な事実がありました。

事故調査報告書によれば、7年前の伊丹空港での尻もち事故で実施された後部圧力隔壁の修理の際に、圧力隔壁の下半分を取り換えて上半分の隔壁はオリジナルがそのまま残されました。

つまり、尻もち事故の時に受けた歪が圧力隔壁の上部と胴体との接続部および垂直尾翼接続部付近に残留歪として存在しました。

圧力隔壁上部周辺は云わばアキレス腱になり、同じタイプのLR機及びSR機に較べて、JA8119にとっては決定的なウイークポイントになりました。

私はこのウイークポイントを「治療されない古傷」と呼びました。

事故の前から圧力隔壁に隣接する後部化粧室に集中して飛行中のドアの開閉トラブルが報告されていましたが、地上では変形が戻って不具合が解消するため問題になっていませんでした。

JAL123便の直前に運航された福岡/羽田便では、巡航中に後部天井からミシミシという今まで経験のない不気味なキシミ音が聞こえていたことを乗客が手記に記しています。

垂直尾翼破壊のサインは事故発生の約2時間半前に客室に聞こえる異音として発信されていました。

3高の飛行環境の中で、JA8119は古傷を起点にして、7年後に疲労破壊を発生し、垂直尾翼が破壊して操縦機能を喪失するという最悪の事態に陥りました。

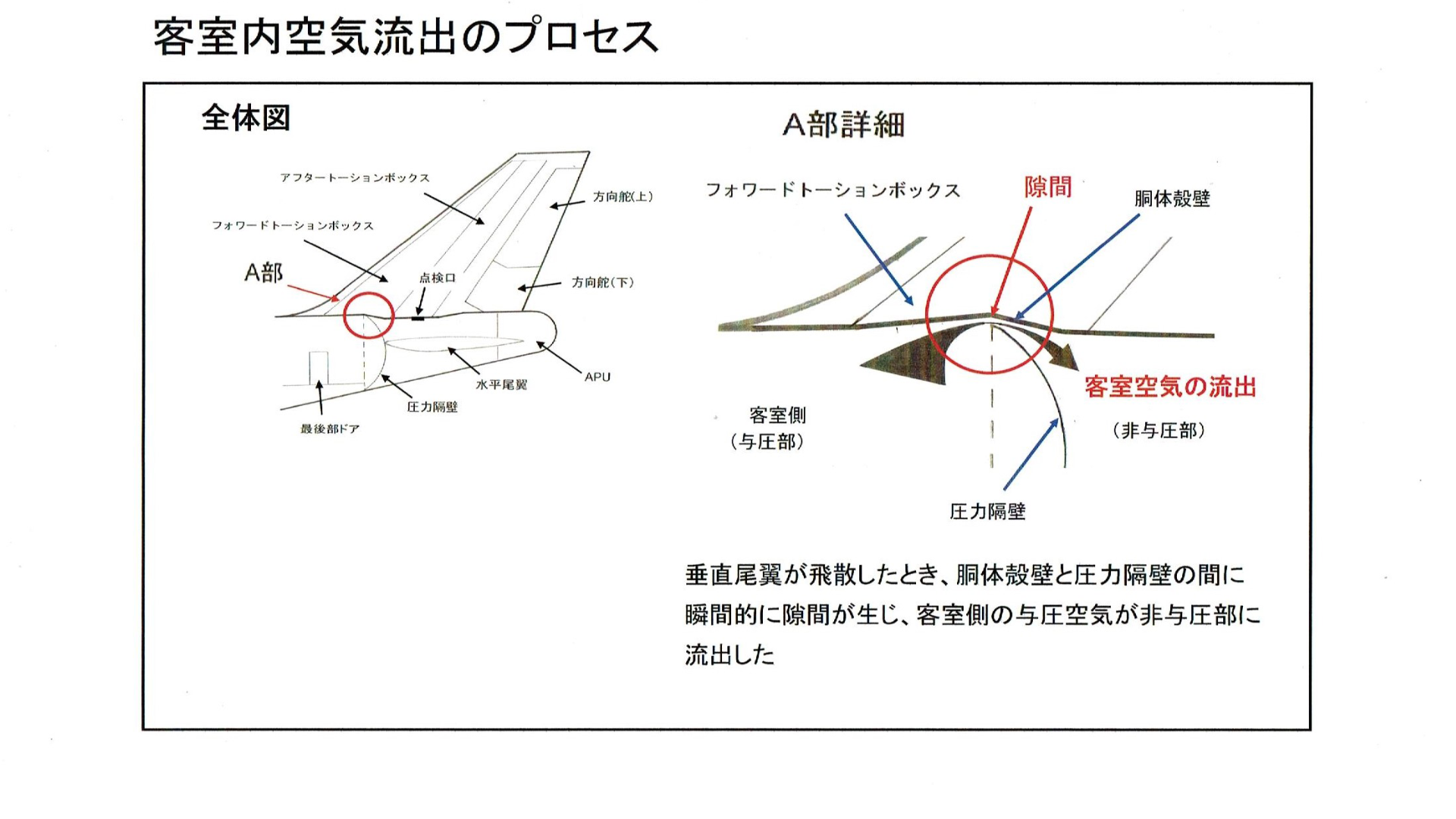

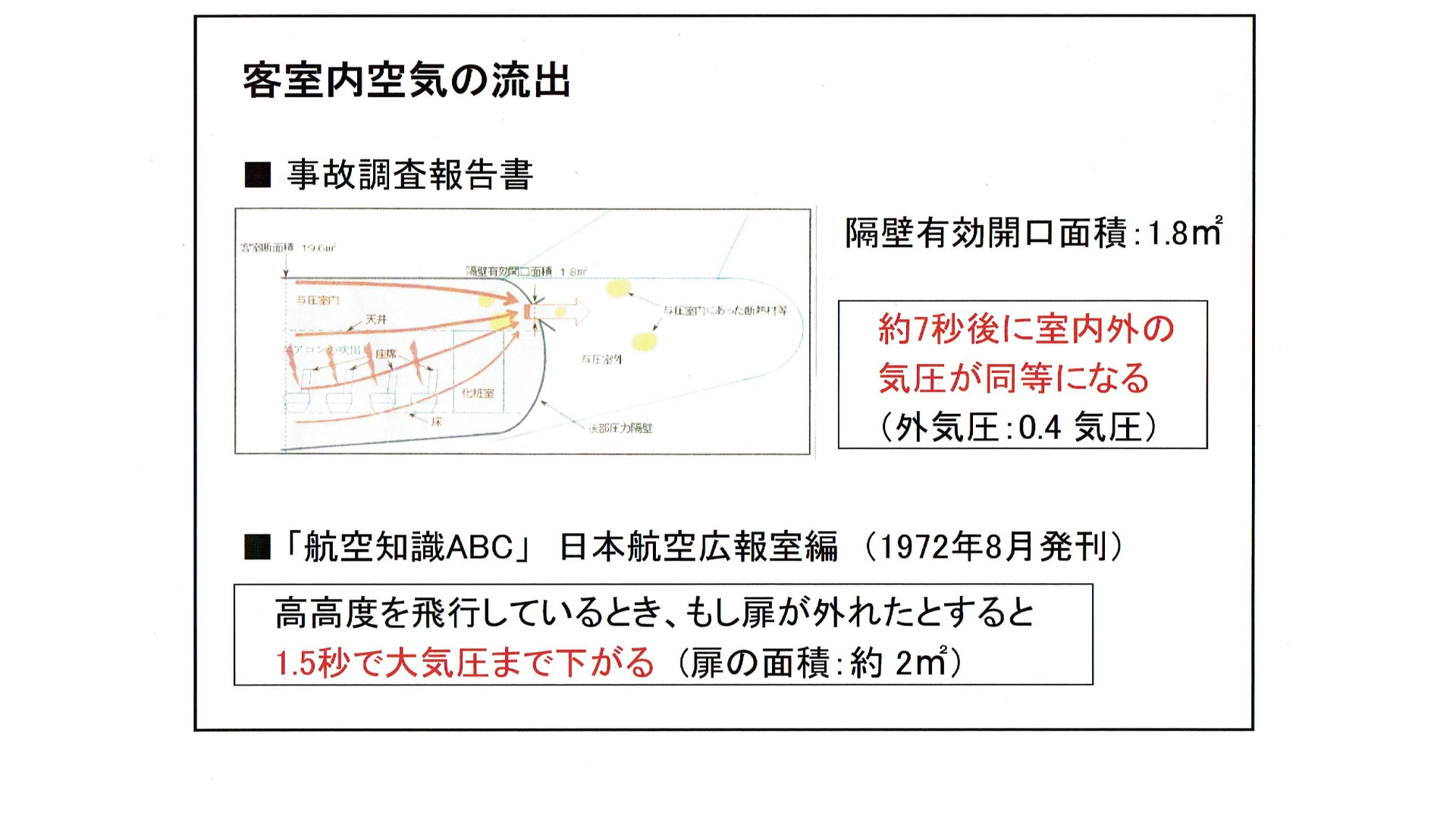

異状が発生した時の空気の漏れ方は事故調査報告書と竺川説では全く異なります。

事故調査委員会の結論は圧力隔壁そのものの破壊を原因としていますが、竺川説は最初に垂直尾翼の飛散があったとしています。垂直尾翼の破損時に疲労していた圧力隔壁外周部に生じた隙間から客室内の空気と断熱材の一部が一瞬的に非与圧部に漏れましたが、ラムネ瓶のビー玉効果で空気漏れは直後に自己閉塞しました。

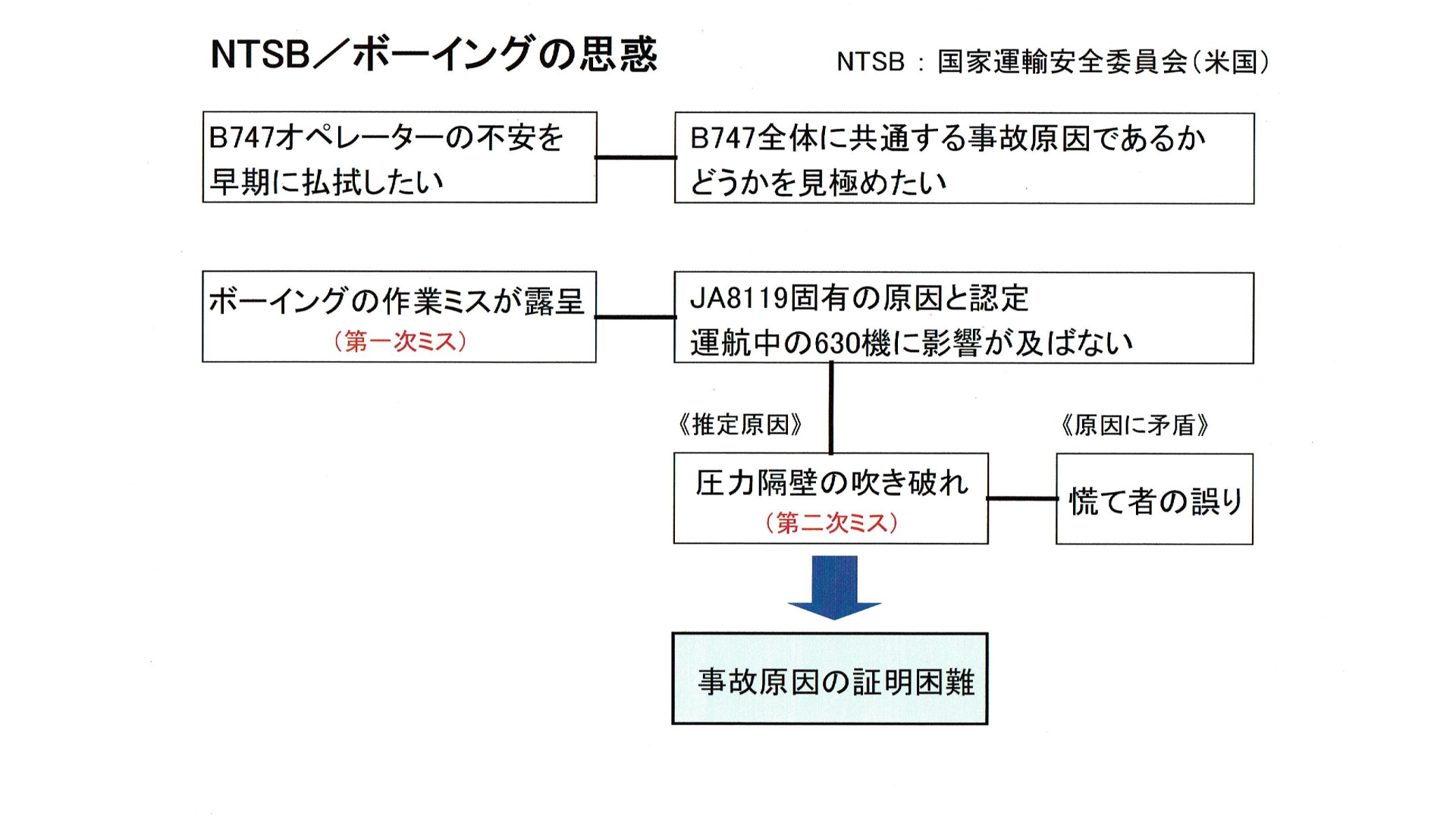

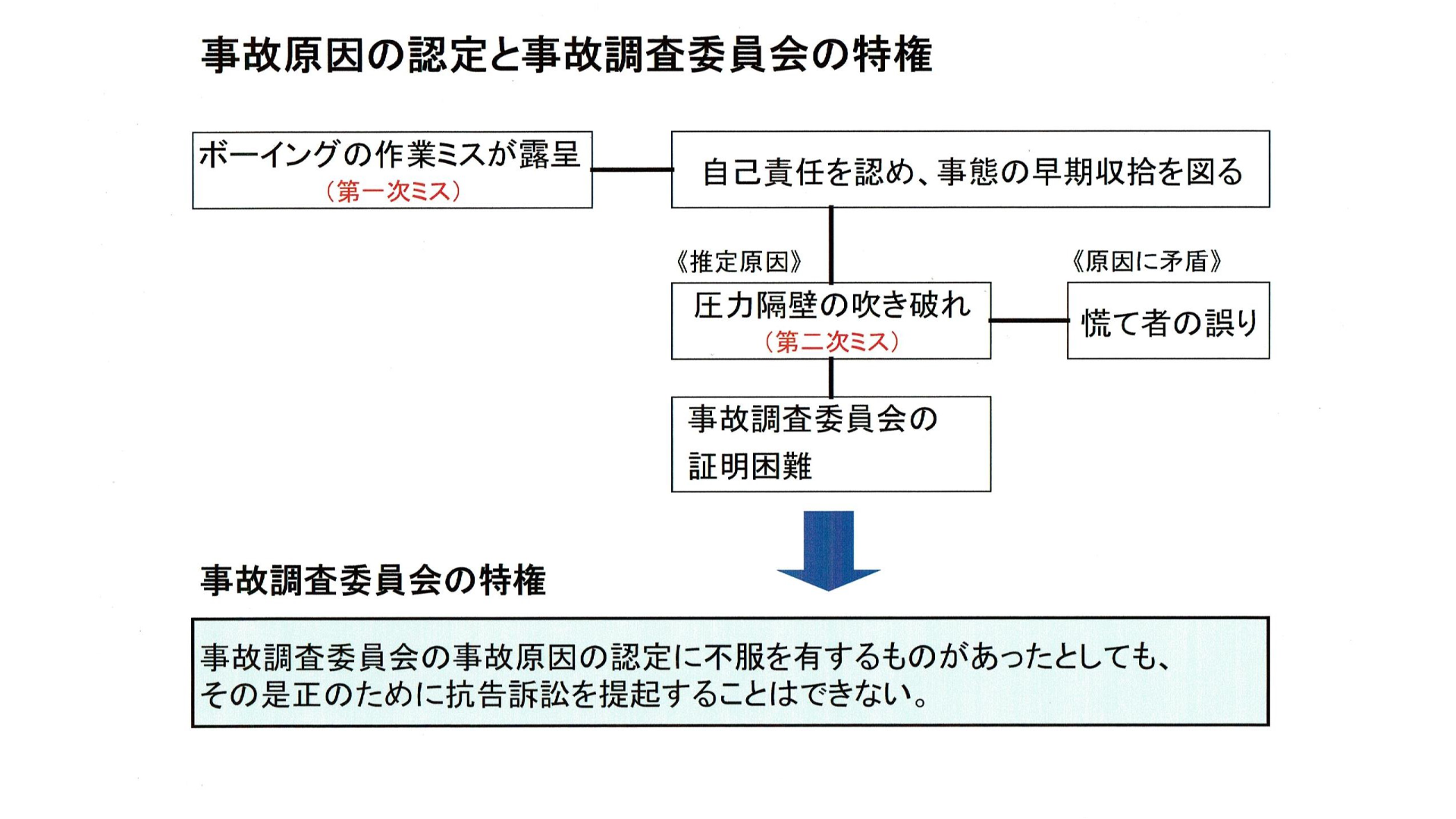

米国のNTSB国家運輸安全委員会とボーイングはB747を運航する航空会社を一刻も早く安心させる必要があり、当時運航中の約630機のB747に共通した問題でなく、JA8119に限定される原因に基づく故障であるという証拠を探そうとしました。

NTSBとボーイングは古傷に注目し、7年前の修理方法にミスがあった事実を墜落現場で目の当たりにしました。言い逃れできないとんでもない作業ミスをボーイングは認めざるを得なかったのです。

修理ミスの発見はNTSBとボーイングとっては或る意味「渡りに船」になりました。世界中で運航するB747には影響しない原因であるというアナウンスが、事故の3週間後に発信されました。

それは事故調査委員会の正式発表より21ヵ月も前にニューヨークタイムスにリークされ世に知れ渡る事になりました。国際民間航空条約は当事国のみが情報公開できるところ、なかなか原因の概要さえ公表しない日本側に業を煮やして、NTSBがリークしたとされています。

しかし、NTSBとボーイングはここでミスを犯しました。

修理の際に新旧の圧力隔壁をジョイントした箇所が疲労破壊して大穴が開き、そこから空気が漏れたとする故障シナリオでは、どうしても説明できない矛盾が生じるのです。

それは機体に大穴が開いた後にも、人々が呼吸し意識を保てたという一点につきます。

JAL広報室は1972年8月、B747の国内線就航の直後にB747を紹介する「航空知識ABC」を刊行しています。

これによると「高空で扉が外れたりすると、1.5秒で外気まで気圧が下がる」という、常識的なことが記載されています。ちなみにB747の扉は約2㎡であり、事故調査委員会が推定したJA8119の圧力隔壁が破れた開口部面積にほぼ同じです。

外気はJA8119の場合は0.4気圧と報告されていますから、富士山の二倍の高度で突然空気が抜けて人々が意識を保つことは、特別に訓練を受けた人でなければ困難です。40%の酸素量では多くの人が失神してしまいます。家族に宛て最期を認める事はできません。

ボーイングは自らのミスによる圧力隔壁の破壊が原因と結論付けました。しかし、人々が呼吸できたという事実に注目せず、品質管理で世界をリードしたボーイングが品質管理の常套句「慌て者の誤り」を犯してしまいました。この機体に二度目のミスになります。

NTSBは目的を達した後、既に公表された非合理的結論を正当化し辻褄合わせするシナリオを日本の事故調査委員会に任せました。

きちんと状況把握が行われないままに事故から僅か3週間後に出された結論の正当化を行うことになった事故調査委員の中には、一方的に押し付けられた非合理的な結論と技術者の矜持との葛藤に悩んだ人がいたかも知れません。推測ですが委員を辞退したいと思う人がいたかも知れません。

事故調査に関わる日米協議の主眼点は恐らく辻褄合わせのストーリーの構築にあり、御巣鷹の尾根に向う参道の傍らの碑文が両者の関係を物語っています。

碑文の内容は第三章でご紹介します。

日本の法律は仮に事故調査委員会が調査内容を全部公開せず、権限が不法な方向に行使され、又は明らかに不合理な結論であっても、法律的には違法な問題が出てこない。という建付けになっています。

結論が不合理な内容であっても事故調査委員会の報告書が最終結論ということになります。

結果は整合性に欠く「航空事故調査報告書」が正式に登録されているという現実があります。

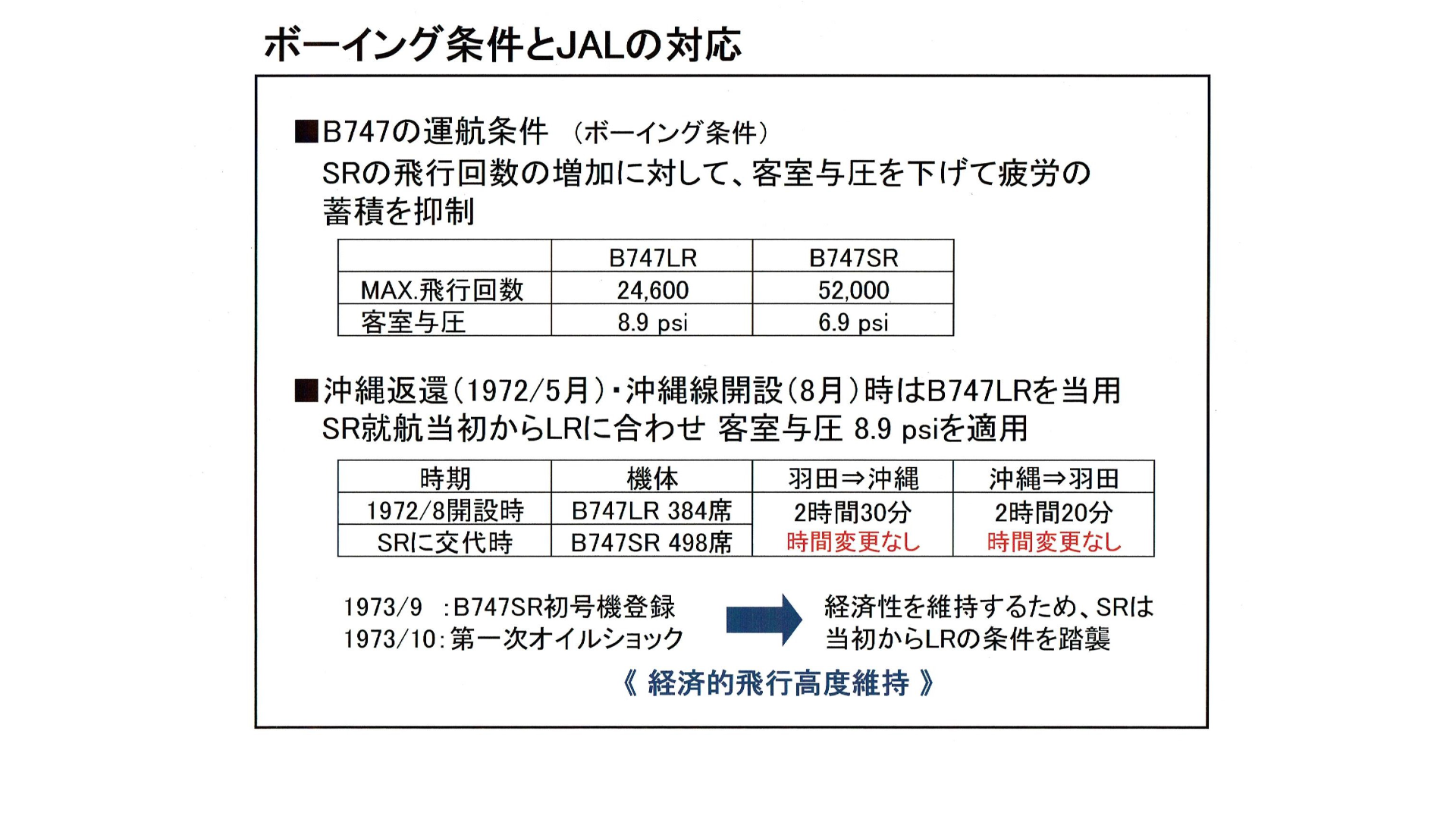

B747SR機の運航条件について、ボーイングの飛行回数をLR機の24,600回から52,000回へ増やす代わりに、客室与圧を6.9 psiに下げるという判断は材料の疲労抑制の観点から至極真っ当なものだと思います。

しかし、JALはボーイングとの合意に拘らず、客室与圧をSR機用の6.9 psiからLR機に合わせて8.9 psiに常にセットしました。

1972年沖縄返還の年、JALはB747を羽田沖縄路線に就航させ、これが国内線初のB747就航になりました。

但し、SR機のデビュー前だったのでLR機が就航しました。

いよいよSR機がLR機に代わって就航するに当って与圧問題が露見したと思います。

以下は私の推測です。

機内与圧を下げると運航高度に制限が加わり、経済的高度を選択出来なくなります。

「SR機に変わった途端にLR機より低空を飛行し、燃費効率の低下に加え、飛行時間を長くする訳には行かない」という理由で、様子を見ながら8.9 psiを適用し、LR機のリミット24,600回までなら問題は生じない、という判断があったと思います。

航空会社にとって、経済性を考慮すれば燃費効率の良い高高度を飛べないこの制限は致命的です。しかもSR機導入の翌月1973年10月に第一次オイルショックが発生しました。原油価格の70%上昇で選択の方向は決定的になりました。

LR機からSR機に代わっても時刻表の所要時間に変化がなく、この状況はSR機就航の当初から8.9 psiにセットされた証左になります。

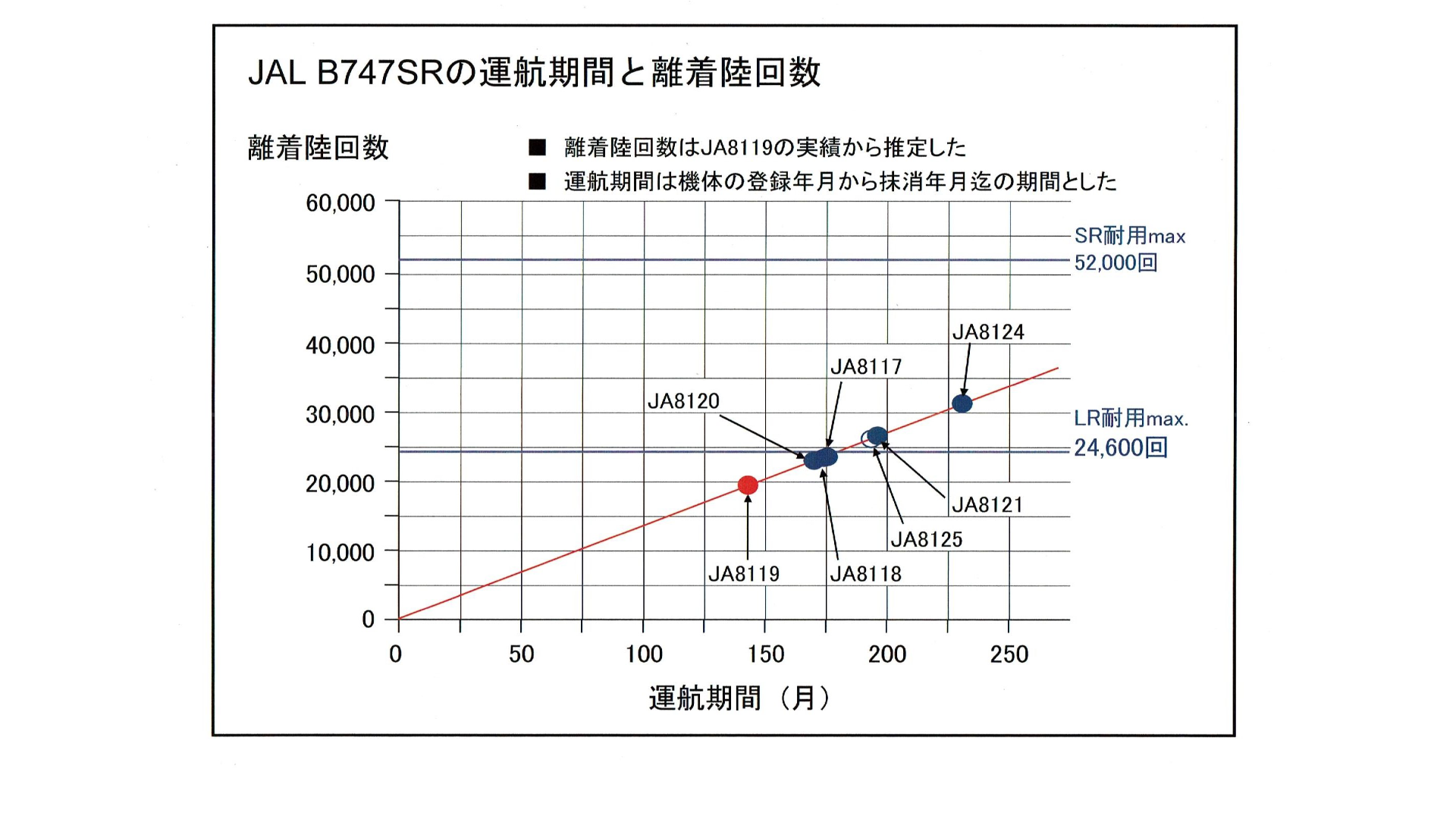

この図の横軸は機体の登録から抹消までの期間を表わし、縦軸は推定離着陸回数です。

機内与圧を上げて高高度を飛ぶのならSR機にはLR機と同様の着陸回数24,600回を定め、その回数に達したら機体をラインから外すというのなら、使用条件に疑義を挟む余地はありません。

しかし、JA8119の運用実績をベースに他の6機のSR機に当てはめるとこの図のように実態はそうではなかったように思われます。

推定ですが、JA8125, JA8121, JA8124はLR機の耐用回数を越えて運航していた可能性があります。

飛行中の運航条件は3高で述べたように、LR機とSR機は同じですが、24,600回を越えた段階で離着陸回数のみSR機の耐用回数52,000回を適用するとすれば、規定の運用に都合の良い解釈がなされたことになります。もしそうであればJALの姿勢が問われます。

ボーイングが事故の3週間後に早々と自社責任を認めたので、JALは出鼻を挫かれた格好で事実を公表出来なかったままになっているのかも知れません。

事故調査委員会の結論である圧力隔壁の破壊説はどの様に解釈を凝らしても論理的に破綻していると云わざるを得ません。

2011年に運輸安全委員会から発行された「調査報告書についての解説書」を見ても状況に変化なく疑問は払拭されるものではありませんでした。

第二章その2の本題に戻ります。

TACANとは何か。墜落地点の特定、何故16時間かかったのか、目撃情報の確からしさについて考察します。

当時の探索方法がレーダーとTACANのみであったことを認めざるを得ません。

精密に位置情報が得られるGPSはまだ存在しません。

当時の状況を客観的に考察します。

TACANは米軍が開発した戦術航法装置 Tactical Air Navigationで自分が乗る航空機から基地までの距離と方位の測定を同時に行うものです。元は航空母艦から発進して目印のない大洋上空から帰艦するとき、母艦の方角と距離を粗々に知るために開発された軍用システムです。原理は現代の旅客機にもそのまま応用されています。

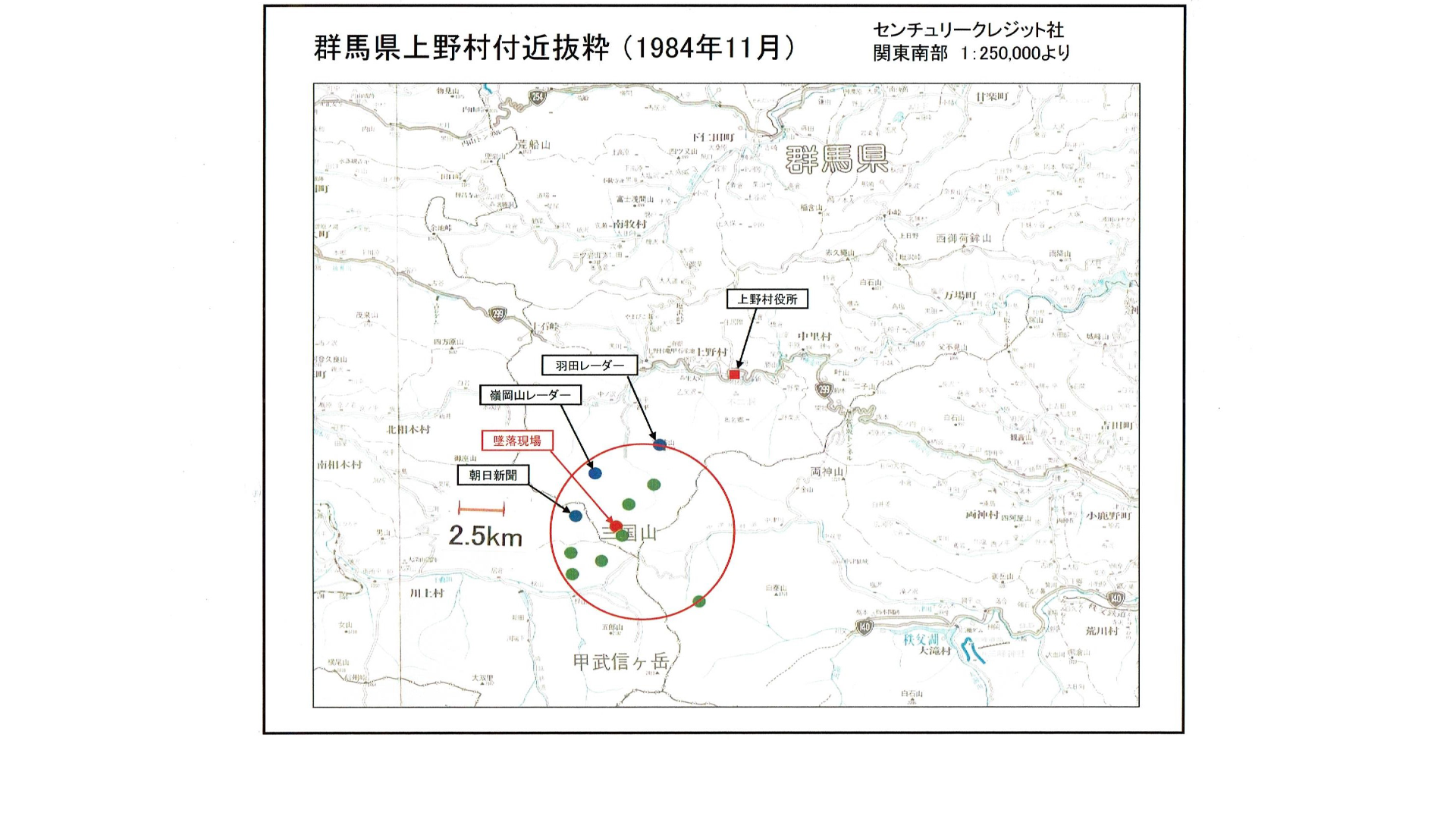

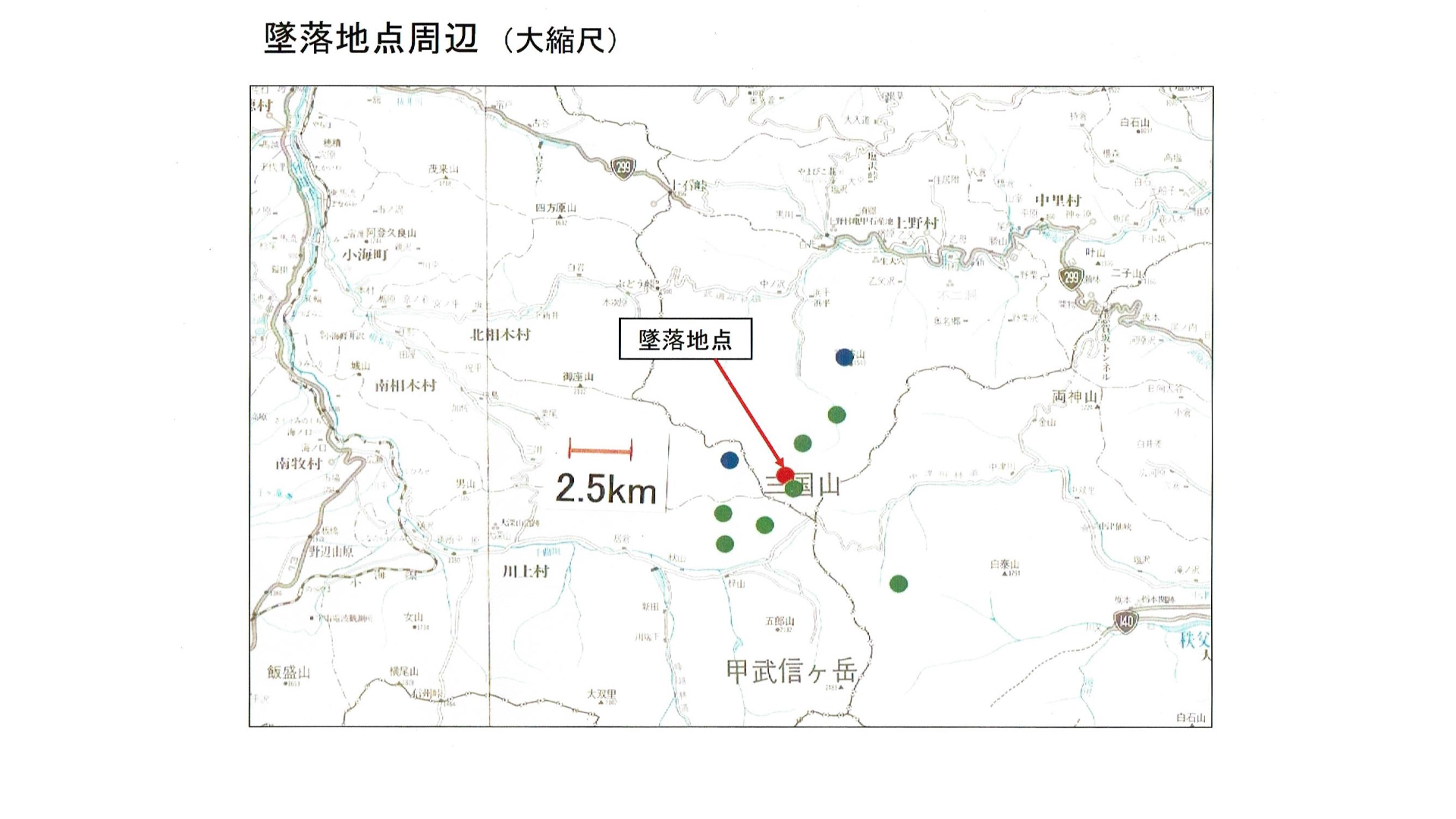

調査報告書のデータに私が自衛隊レーダーの位置情報と朝日新聞社のデータを追加しました。結果は半径5kmの範囲にバラついています。

TACANの誤差は角度で±1度、距離で0.2%を許容せねばなりませんが、航空機が高速で移動中の位置を知るために用いる場合、この程度の誤差は実用上の問題はありません。

大事なことは、どの情報もパイロットが眼下に見える炎を目標にして、即ち全員が同じ目標を見て位置を知らせていますが、その全部についてデータの受け手が地図に書き起こしたときには的を外したものになっています。

自衛隊機が意図的に現場の位置情報をずらしたという話はTACANの性能上、個々にずれたデータしか得られないから仕方がありません。

仮にあと10個分の位置情報があったたとしたら、これはバラつきの集団が更に大きくなるだけで収拾がつかない状況になると思われます。平均すればよいという話でもありません。

最初にもたらされた米軍C-130輸送機の情報を重用する向きがありましたが、データは現場から北東に3キロの地点を報告していました。この情報のみに従っていたら、現場に到達することはできなかったことになります。

なお、地上の目撃情報は主に方向情報であり、事故現場が群馬・埼玉・長野三県境界に近く行政機関の情報収集と発信及び決断に一体性を欠き混乱を招いたと思います。

現場で捜索する立場から見れば、大縮尺地図の中に位置が絞り込めない限り初動を起こせない状況でした。当に、技術的限界であったという現実を認めざるを得ません。

次に最初の救出に何故16時間もかかったのかという問題です。

墜落事故が平地や人家に近ければ捜索は即時に開始されたと思います。あるいは海上であっても視界が効くので御巣鷹の尾根に較べると初動は早かったと思われます。

御巣鷹の尾根は余りにも山深いところでした。

現在は上野ダムの建設に伴う神流川に沿う道路とトンネルが整備され、墜落現場の麓の標高1,359 mの駐車場まで車でアクセス出来ますが、当時は非常に接近が困難な状況であったと思います。

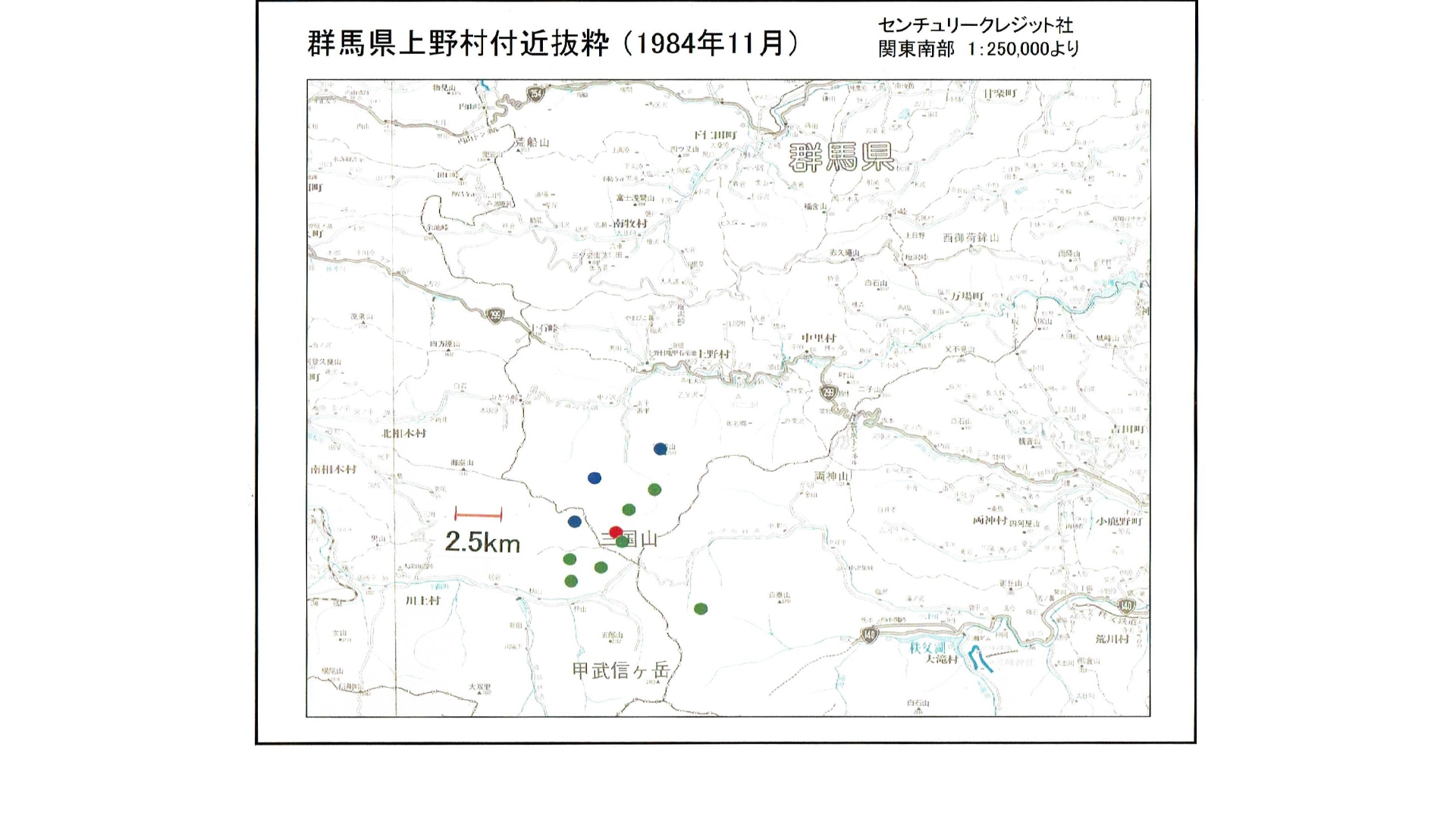

この地図は事故の前年1984年11月に発行された「関東南部」25万分の1の地図の抜粋ですが、当時は上野ダムと揚水ダムの対をなす南相木ダムはまだ建設されてなく、御巣鷹の尾根に直行する道はもちろんありません。ここには御巣鷹山の記載さえありません。

私は2020年7月に慰霊登山した折に、人跡未踏とも云える急傾斜面に向って、立ちふさがる木々を伐採しながら開いて進む、標高1,539mの現場に至る道程の厳しさを想像できました。上野村役場から測ると標高差は1000m以上あります。

現場は徒歩進行が非常に困難であること、夜間の行動は殆ど不可能であること、スゲノ沢沿いに歩いて、仰ぎ見える空の狭さも実感しました。

そして、夜間ヘリコプターを使用する救出は地形や枝ぶりの状況が見えない中では二次災害発生の可能性が濃厚であり、沢にロープで下りる決断は出来ないであろうと思われました。しかも、恐らく沢の一番奥に生存者が多くいた事を空からは知る由もありません。

私が御巣鷹の尾根に立って実感したもう一つのことは、もしJA8119の高度が僅か100フィート、30メートル高ければ、尾根を幾つも飛び越していたであろうということでした。現場は今立っているここではなく、その後の救出活動など事態は確実に変わっていたであろうと思いました。

なだらかな降下率なら下仁田町(しもにたまち)や軽井沢町(かるいざわまち)方面に飛行した可能性も否定できません。この方角の40キロ圏内に墜落した標高1,539mより高い山はありません。

迷走孤独のJA8119は何処に着地するのか分からない「アンコントロール」状態にありましたから、誰にも着地点が予想できない状態でした。

JA8119のそのような状況下で、特別の任務を帯び、火炎放射器を携行する隊員も含む大勢の自衛隊員を予め御巣鷹の山付近に集結させておくという話しは全く荒唐無稽と云わざるを得ません。

当時は人が歩く現場への道がなく月明かりさえ期待できなかった事を思えば、断腸の思いで夜明けを待ちながら救出行動を本格化せざるを得なかったのではないかと思います。

現地への到達は地元の消防団、警察、自衛隊が全力を尽くした結果であると思います。

結果的に迷わずに接近でき、救出運搬のためヘリポートへの道作りなど16時間はむしろ徒歩で接近出来た最短時間であったろうと思います。

TACANやレーダーの実力と沢の底から仰ぎ見た空の狭さ、現場への極めて厳しい道程を考えれば、皆が最善を尽くした16時間の経過は無理からぬことであったと、現場に立って私は率直にそう思いました。

次に、著作にみる目撃情報の確からしさについて考察します。

目撃情報の中で私が疑問に思った内容を幾つか取り上げて考察したいと思います。

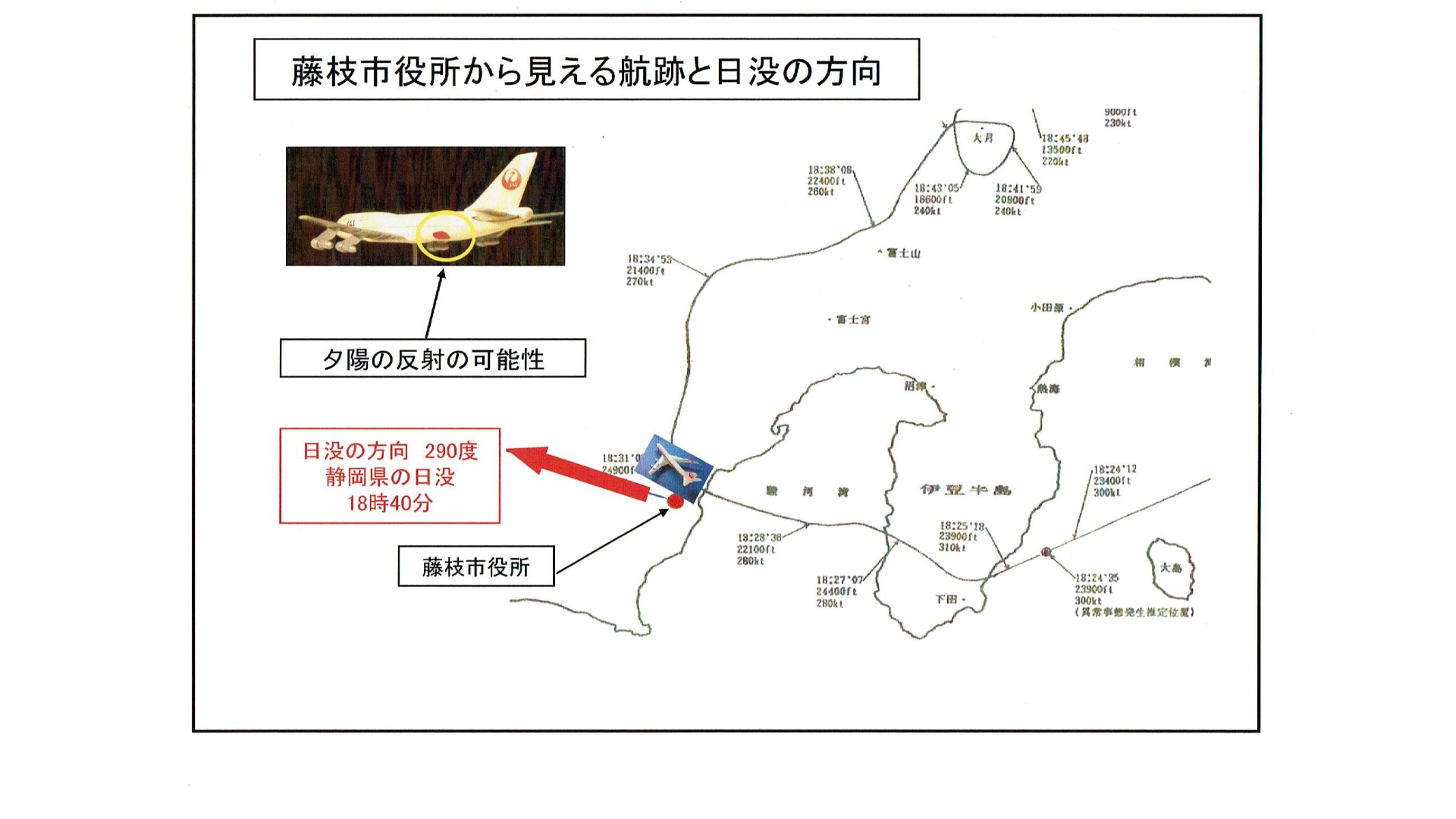

最初の情報は静岡県藤枝市の目撃者からのもので、JAL123便事故関連の著作に紹介された内容です。

次のような目撃者の証言です。

ジャンボ機の左横腹下に赤いものが付いていた、夕日は右にカーブして飛ぶ機体の背中を照らしていたから太陽の反射ではない。という証言がありました。

JA8119を藤枝市の東側上空に見る位置において、日没に近い時刻に太陽光が機体の背中を照らす右旋回飛行はあるのでしょうか。証言は正しいのでしょうか。

調査報告書によれば、この付近でJA8119は富士山の約2倍の高さ24,900フィート、約7,590メートルの高度を飛行していました。

もし調査報告書と異なる低空飛行があったのなら、数百人の目撃情報があるはずですが、報告書の高度が正しいとして目撃者からどう見えるのか検討して見ます。

藤枝市内の目撃地点が不明なので、飛行経路図を用い藤枝市役所の位置で検証しました。

最も近いJA8119の飛行経路までの水平距離は直線距離で約3,300 mあり、高度は7,590 mですから機体までの距離は8,300mと計算されます。

機体全長71mの視野角は機体が真横に見えたとき最大で0.49度と算出されます。実際に機体を斜め方向に見るのでこの角度は小さくなります。この角度は満月や太陽の視野角の約0.5度とほぼ同じですから、正常視力の持ち主ならジャンボ機の形状を認識できる視野角度です。

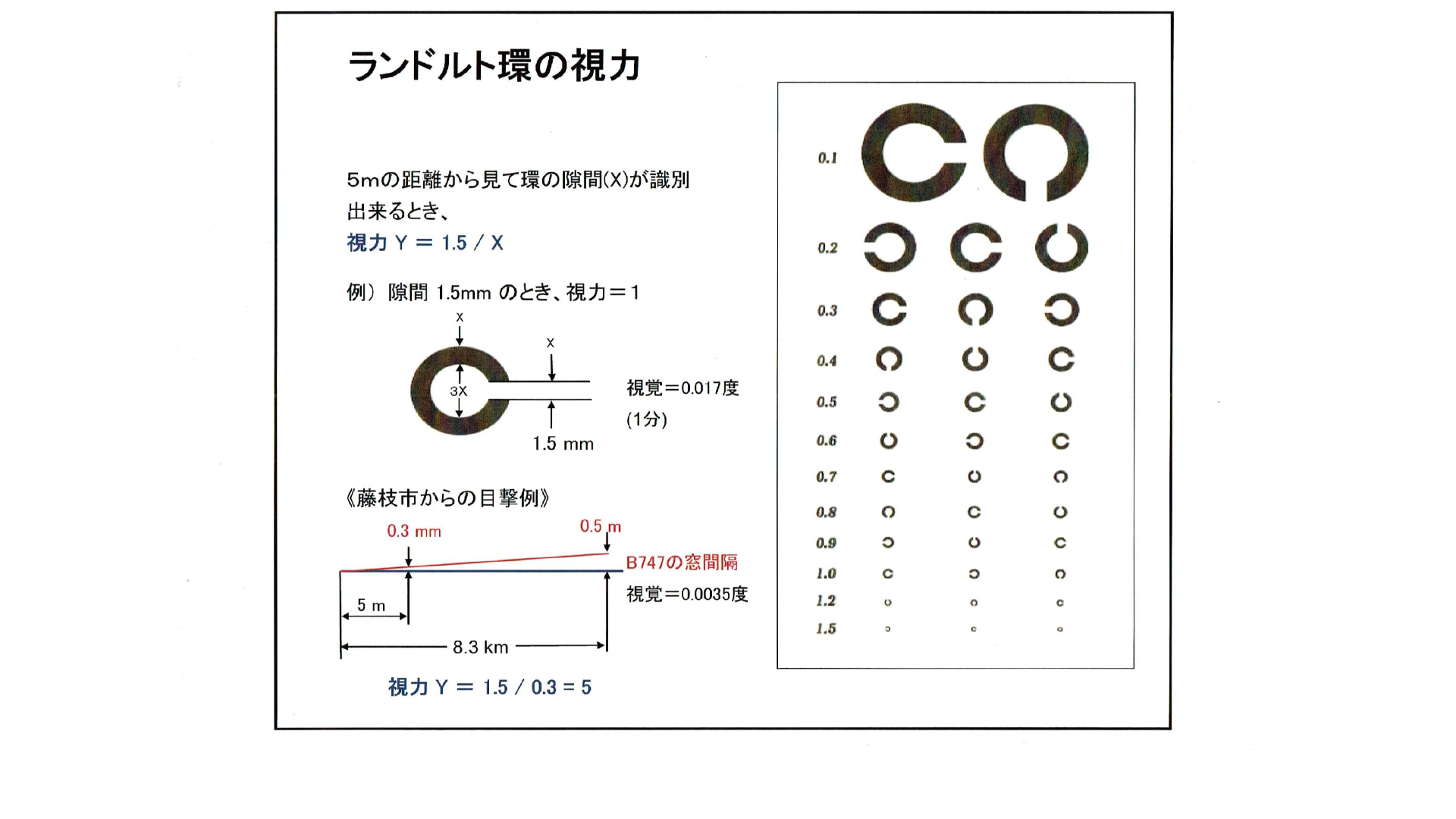

目撃者は次のように証言しています。「ジャンボ機は白い塗装に日航のシンボルカラーである赤と紺色の線が入っていた。駿河湾の方向から富士山のある北の方角に向かって、ゆっくりと右旋回しながら飛行しており、はっきりと窓も見えるほど高度が低い状態だった」

B747の客席の窓間隔は20インチで約50センチです。8,300 mの距離からこの視野角は0.0035度になります。

個々の窓の間隔を見分けられる視力を視力検査に用いるランドルト環視力検査表に基づいて計算すれば視力5程度になります。斜め方向から見るので窓の間隔は更に小さくなります。

視力5は鷲やハヤブサなど猛禽類なみの視力ですが、機体の赤と紺のカラーストライプをこの距離から識別できるのは更なる驚きです。超人的視力を持つこの目撃者の証言に信憑性があるのでしょうか。証言の確からしさは検証されたのでしょうか。

飛行高度が報告書通りであれば単純に猛禽類と同様の視力が算出されます。

この目撃者は二つ目の重要な証言をしています。

機体の左側のお腹の部分、4~5 mくらい、貨物室ドア2枚分ぐらいの長さで円筒形で真っ赤なものがべったりとお腹に貼り付いているイメージ。火事ではないといいます。

私は胴体に夕陽が反射した瞬間を記憶していたのではないかと考えています。私自身が伊丹空港32L(スリーツーれふと)に進入するJAL B747の左下部の無塗装部分に反射する落日を豊中市庄内地区で何度か目撃しています。但し高度は200m程度でした。

目撃された時刻は18時31分ごろと思われますが、太陽は地平線近くにありました。

当日の静岡県の日没は18時40分、落日方向は290度ですから、藤枝市からみて機体の左下に反射光が見えた可能性はあります。

胴体に付着した赤い物体は事実なら衝撃的です。

著者は赤い物体が高速飛行中の胴体に付着するような可能性や現実性について科学的に考察されたのでしょうか。

この写真は私が著作の写真から再現したものですが、ある大きさを持った物体が空中で機体に貼り付くという現象は俄かに思いつきません。

赤色をキーワードにして自衛隊の標的機やミサイルの塗装色に感覚誘導する意図があるのなら、読者への影響度は大きいので、注意深く検証を行うべきであろうと思います。

三つ目の目撃情報についての疑問です。

上野村は周囲を山に囲まれ何処にいても空は狭く感じました。地平線が見える環境ではありません。その中で事故の記憶が新しい内に子供たちが見聞したままを記録させた教育関係者の先見は特筆すべきだと思います。

ところが折角のデータですが、上野村の子供たちが見聞した地域をこの図のように墜落地点のすぐ西側に接するようにマークする地図を掲載する著作があります。明らかに事実と異なります。著作ではC点と記されています。

とても墜落現場のすぐ西隣の人家の全くない山奥に、日没直前の時間帯に200人以上の小中学校の生徒と大人たちが集まっていたとは思えません。

概略図とはいえ直近で飛行機を目撃したように読者をミスリードする懸念があり、著者は訂正すべきだと思います。

第二章その2を終わります。

次回から第三章「虚空の調査報告書」を掲載します。

その1で御巣鷹の尾根に続く参道の傍らにある碑文について触れたいと思います。

航空事故調査委員会の独立性や自主性を疑わせる内容に、私は驚愕して碑文の文字に見入ってしまいました。

また、1990年代の半ば、ボーイングの技術センターを度々訪問し、多くの技術者と会話する機会がありました。第三章「虚空の調査報告書」で私の感触を報告致します。

本日もご視聴ありがとうございました。

航空史研究家 竺川航大がお伝えしました。

次回第三章その1まで失礼いたします。