沈黙の翼

記録が語る日航123便墜落事故の真相

第1章 100人の機長が綴るタイム・ゼロへの航跡 その3

今回で「沈黙の翼」は三回目の投稿になりました。一貫して客観的データのみを用い、現物現場の大原則に基づいて考察を加えてまいりました。私自身は遂に納得できる原因に辿り着いたという感触を持っております。今後は捜索救出活動と事故調査報告書発行までの各ステップについて、竺川航大の視点から見える景色をシリーズでお伝えいたします。

皆様から多くのコメントを頂戴し感謝いたします。今後もご支援くださいますよう、よろしくお願いいたします。

皆さんこんにちは。航空史研究家の竺川航大です。

第一章「100人の機長が綴るタイムゼロへの航跡」のその3を報告いたします。

その3はJA8119の破壊のメカニズムと伝えられる原因諸説について私の見方をご紹介します。

その前に、その1とその2で幾つかのご質問を頂きましたので、最初に質問にお応えいたします。

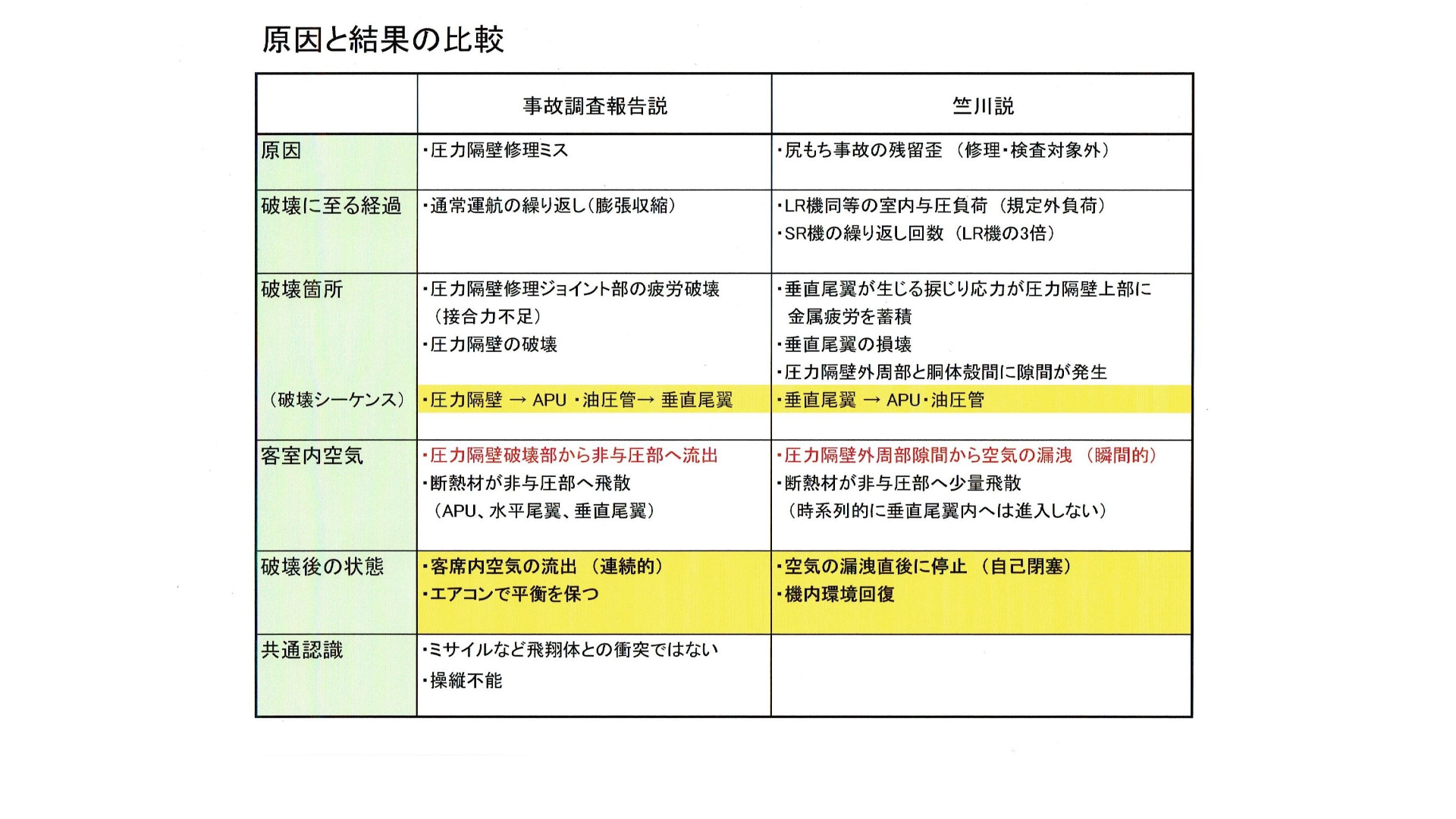

事故調査報告書の説と私の説を一覧表にして纏めました。

私の結論は以下の通りです。

■ 過去に起こした尻もち事故の残留歪が起点になった。

■ LR機同等の与圧負荷を受けながら運用頻度はLR機の約3倍であった。

■ 垂直尾翼下部の捩じり応力が圧力隔壁上部との接続部に金属疲労を蓄積した。

■ 垂直尾翼が最初に損壊し、操縦に関わる油圧管とAPUも同時に損壊して飛散した。

■ その時瞬間的に圧力隔壁外周部と胴体の間に隙間が発生した。

■ 隙間から客室空気が非与圧部に漏洩、断熱材の一部が非与圧部に飛散した。

■ 直後に空気の漏洩は停止した。よって、客室内の空気は最後まで保たれた。

■ 破壊の順は垂直尾翼→APU・油圧管の順であり、報告書の結論である圧力隔壁→APU・油圧管→垂直尾翼の順ではない。

■ 従って、圧力隔壁の破壊はなく、隔壁の破れは墜落時の衝撃で生じた。

■ 破壊はミサイルなど飛翔体との衝突はない。

■ ボーイングによる修理ミスは主原因ではない。

以上が私の見解であり、事故調査委員会の結論と基本的に異なります。

そして私の説では垂直尾翼が飛散したとき、客室内の空気が一瞬的に漏れましたが直後に停止したという点がポイントです。

タイムゼロの直後に空気漏れが発生した事実がありました。空気漏れは圧力隔壁の破れが原因でなく、圧力隔壁外周部に生じた隙間から一瞬的に漏れたと結論付けています。

この説によれば、その後の出来事を全て矛盾なく合理的に説明できます。

生還した乗客は軽い耳の痛みを感じ、白い霧が機内に発生した事を証言しました。一瞬的に減圧があったから自動的にマスクが下り、緊急放送が流れました。

断熱膨張現象が発生する程度の減圧は事実ですが、空気漏れは直後に止まりました。又は空気漏れは大幅に抑制されました。

圧力隔壁は破れていないが空気は漏れた、しかも漏れは直後に止まりました。

何故空気漏れが止まったのか。それがこの第一章その3のメインテーマです。

二番目のご質問です。

SR機は乗客数が多く機体重量が重い分も考慮すべきではないかというご意見を頂きました。

機体重量の実態は全く逆で、搭乗者がLR機より100人増えても運用時の離陸重量は20%以上軽くなっています。その理由は長距離を運航するLR機には大量の燃料を積み込むからです。

B747LRが太平洋を横断する時、約100トンの燃料を消費しますが、SR機が羽田~大阪間で消費する燃料は10トン程度です。JA8119はあの日、大阪から羽田への帰り便の燃料も積んでおく余裕がありました。

三番目のご質問も機体に関するものです。

他に地上走行中の翼などへの疲労も考慮すべきとのご意見を頂きました。

最大離陸重量という値があります。この画像はその1で使用しましたが、赤字で最大離陸重量を追加しました。国際線用のLR機は約335トンで、国内線のSR機は約259トンですから確かに主翼や脚等への負担はLR機の方が厳しい状態にあります。

機体が重い分離陸滑走速度はSR機より高速になり、滑走距離が長くなり、タイヤへの負担も大きくなります。この様に厳しくなる部品もあります。

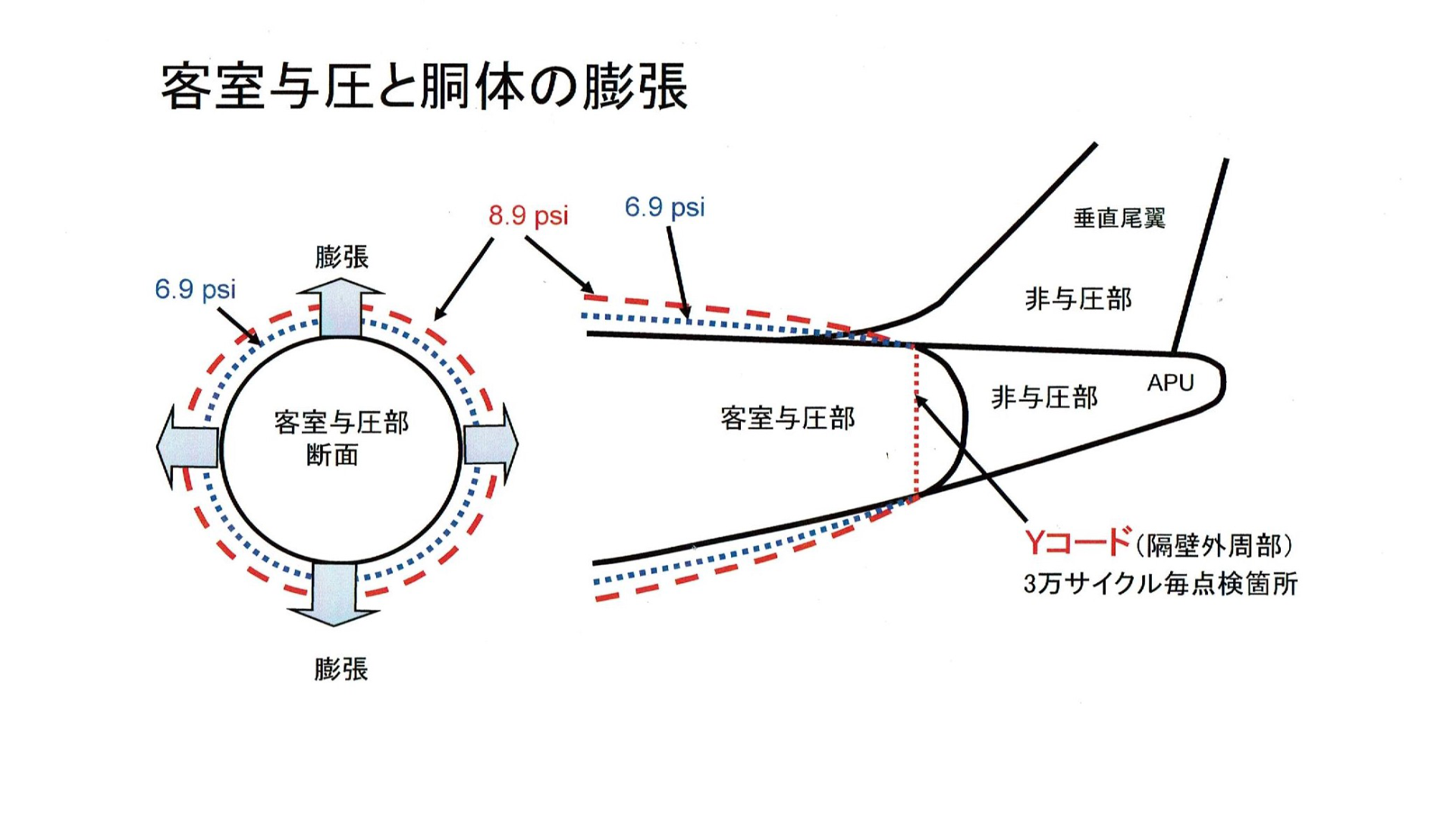

しかし、私の着眼点は客室を圧力容器として見れば、SR機もLR機も強度と耐久性が同じですから、容器の膨張収縮の振幅が同じであれば、後は運航頻度が比較尺度になると考えています。

つまり、客室を圧力容器と見做せば、機体重量の差や地上での走行条件などの要因を排除して、その疲労の進展を単に客室内外の圧力差と繰り返し頻度で評価できるというのが私の見解です。

その3にも関連しますので、改めて客室内の空気について、ここが最重要点なので再確認しておきます。

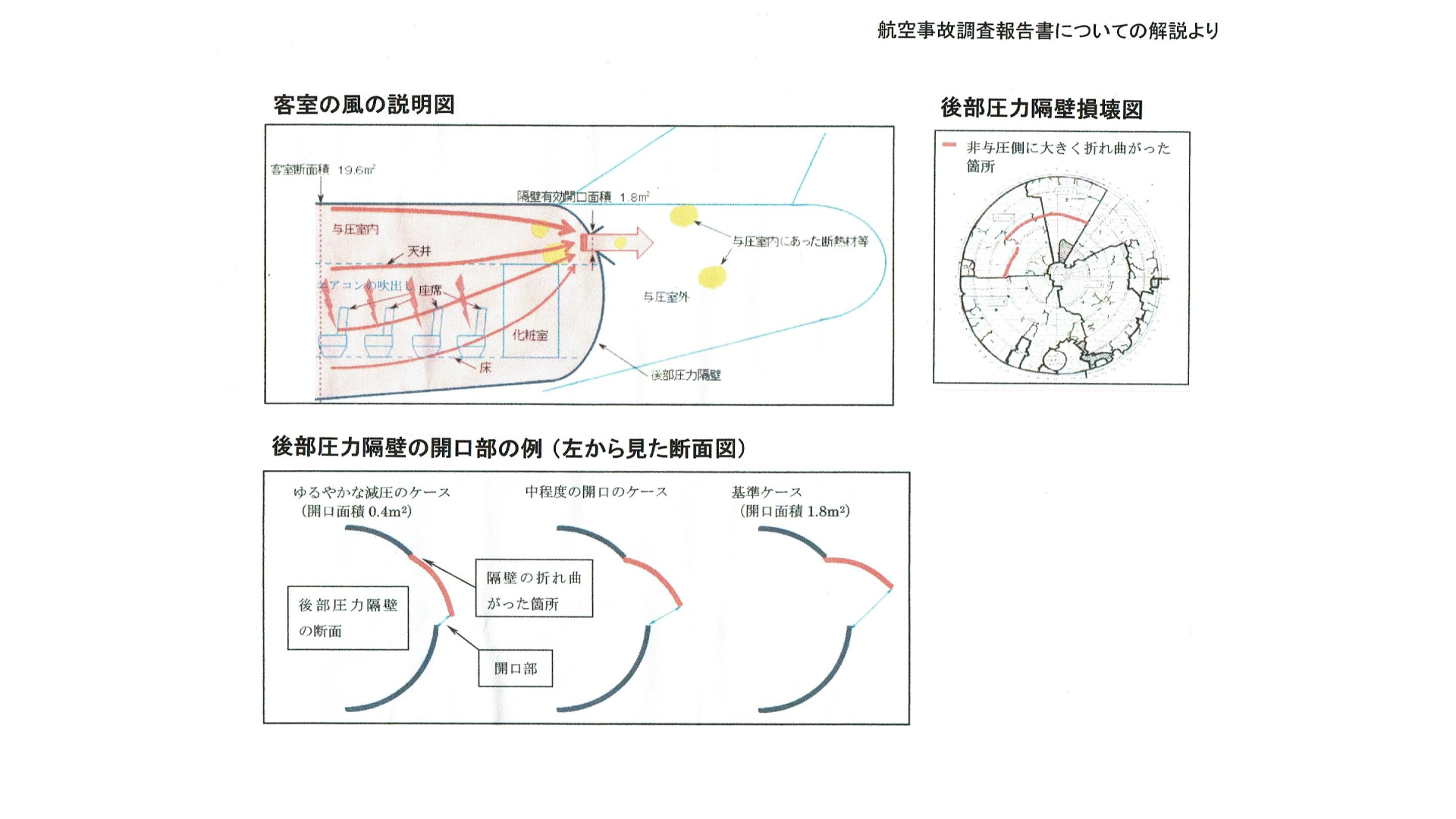

この図は客室後部の圧力隔壁が吹き破れたイメージ図です。解説書から引用しました。3種類の面積の破れ方が検討されています。

生還者の一人は異常事態発生後に酸素マスクを着用しましたが、約10分後にはずしても何も異常なかったと証言しています。つまり普通に呼吸ができたのです。

何人かの方が遺書を認めました。操縦席ではマスクを使用した形跡がありません。18分しか持たない酸素マスクを使用した後にも、迷走した32分間において、誰も酸欠にならず意識を維持していたという証左であろうと思います。

事故調説に従えば、図から想像できるように圧力隔壁が破れた後、畳一枚分の大きさに開いた穴が外側にめくれて開いたままです。

元通りに塞がらない限り空気は漏れ続け機内環境を人が意識を保つ程度に維持することはできません。

0.4気圧の無限大容量の外気に向って畳一枚分の大きさの穴が開いたままの状態であれば、エアコンがいくら頑張っても室内空気はダダ洩れ状態であることは明らかです。

報告書はそれでも平衡を保つとしています。

外側にめくれた隔壁が空気の流れに逆行して元の位置に戻って、しかも閉じるということは到底考えられません。

この画からどういうプロセスを経て事故調は室内外の気圧はどの気圧レベルで均衡すると考えられたのでしょうか。報告書は肝心な点を述べておりません。恐らく内外で釣り合う圧力とは人が失神する気圧ではないでしょうか。

タイムゼロ以降の32分間に人びとが実際にとった行動は人が意識を保ちうる酸素量、即ち空気圧が保たれてないと説明できないと確信しています。

この状態を説明できるのは圧力隔壁に破れはなく客室内に急減圧がなかったこと以外にありません。

圧力隔壁に大穴が開いたこの状況では恐らくエアコンの空気供給量は焼け石に水状態であろうと思います。

私は客室内の空気漏れは一瞬の白い霧の発生や耳ツン程度に発生した事を断熱膨張の原理に照らして認めた上で、直後に空気漏れがストップしたというシナリオを考えました。

畳一枚分の穴が開いたままでは事故調のシナリオの成立は到底無理であろうと率直に思いました。多くの良識ある人たちが指摘する原点はここにあります。

このあり得ないシナリオに落着させて結論を誘導した事故調査報告書の確からしさに疑問を抱く理由がここにあります。

ところで漏れた空気が止まるという都合のよいメカニズムはあるのでしょうか。

私にはこれが解明出来なければ、事故調査委員会の報告書に真正面からものが言えないという強い思いがありました。

「航空事故調査報告書」と「解説書」を読んだ印象は、道理に合わないことを都合の良いようにこじつけているように感じます。当に「牽強付会」(けんきょうふかい)の説であると私には感じられます。

第一章はJA8119の就航からタイムゼロまでの11年6ヵ月を対象にしておりますので、ご質問へのお応えはここまでにして、詳細は第二章「迷走孤独の32分間」と第三章「虚空の調査報告書」で私の見解を改めて報告させていただきます。

その3の説明を続けます。

この図はその2のまとめに使用しましたが、B747SR機の運航頻度はLR機の約3倍であること、運航中の機内与圧のMAX値はLR機と同じであること、更に飛行高度は同じである事、更に原因を形成する事象をJAL時刻表とJAL B747機長のテクニカルデータで定量的に確認したことを報告しました。

その結果、SR機の運航条件がLR機よりも不利な方向に設定され、結果として金属疲労破壊が生じる可能性を報告しました。

その3では空気漏れが止まるというメカニズムと破壊に至るメカニズムを説明いたします。

故障の発端は機体後部の垂直尾翼付け根付近の疲労破壊になりますが、垂直尾翼から生じる機体後部の捩じりモーメントの大きさはB747の特徴であり無視することはできません。

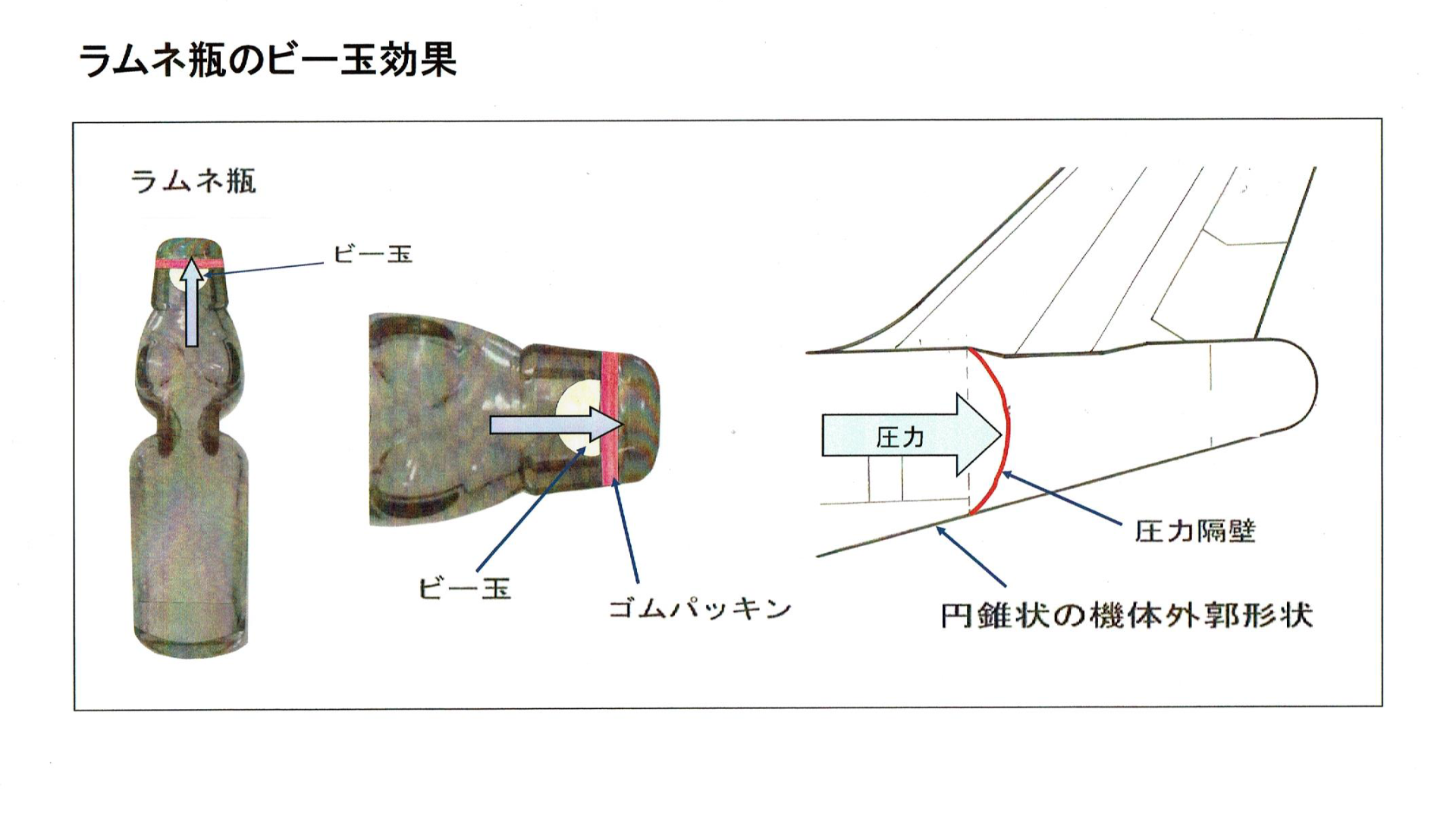

私は昔の記憶の中に、ラムネ飲料瓶に封じ込まれたビー玉を思い出して「コロンブスの卵」的閃きを得ました。そしてJA8119に起こった複雑な要因をキレイに整理して二律背反的事象を説明出来るプロセスに辿りつきました。

ラムネ瓶を横にすると飛行機の後部にそっくりです、

ラムネ瓶のビー玉は自らの曲面を直径の小さい飲み口のパッキン部分に押し付けて内部の炭酸ガスの流出を防いでいます。

B747の後部胴体の構造は圧力隔壁の直径より後方に向って小さく円錐状に変化するため密着性と密閉性があります。

私はこのラムネ瓶のガス漏れ防止のメカニズムがJA8119にも当てはまると直感しました。

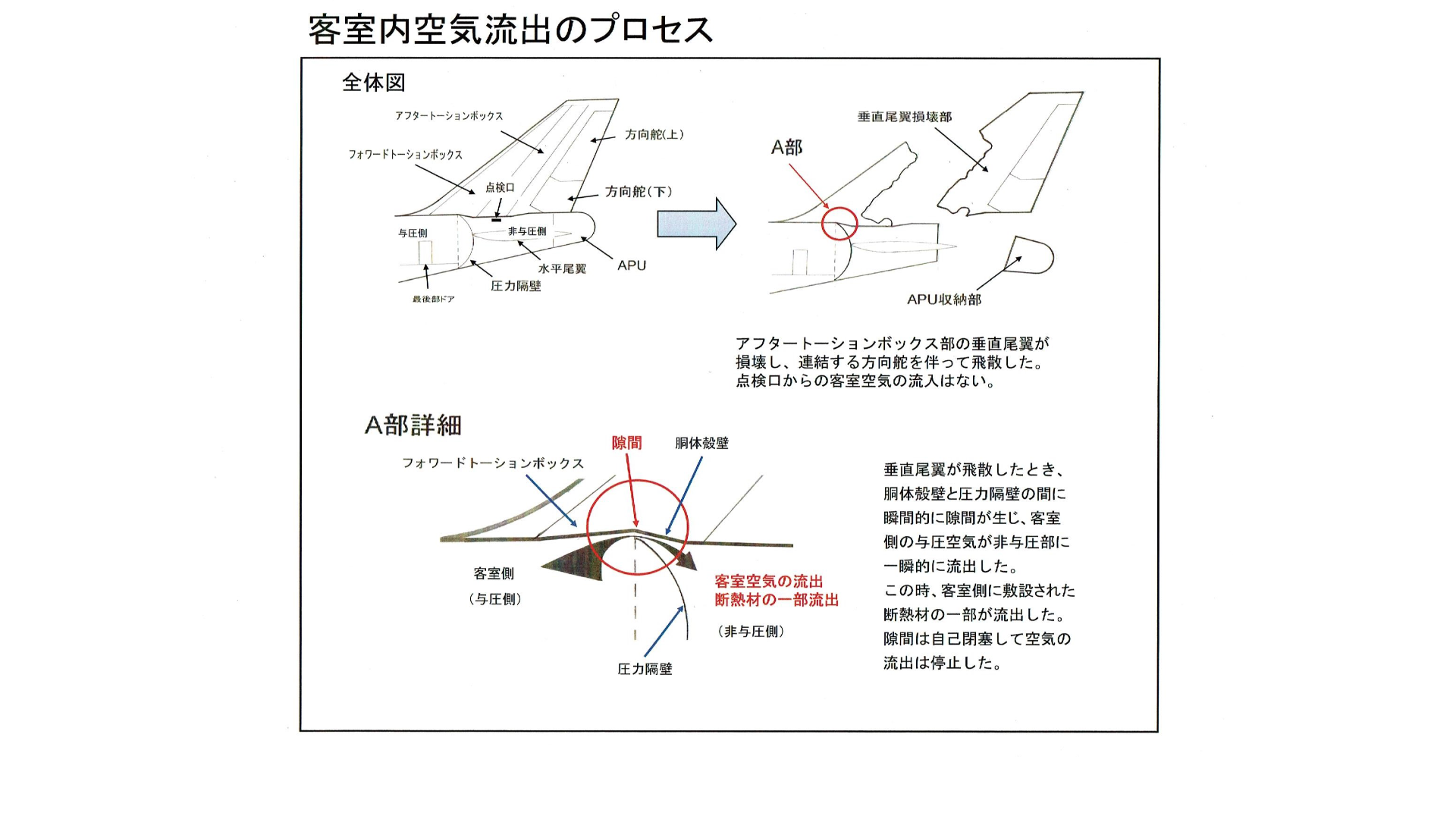

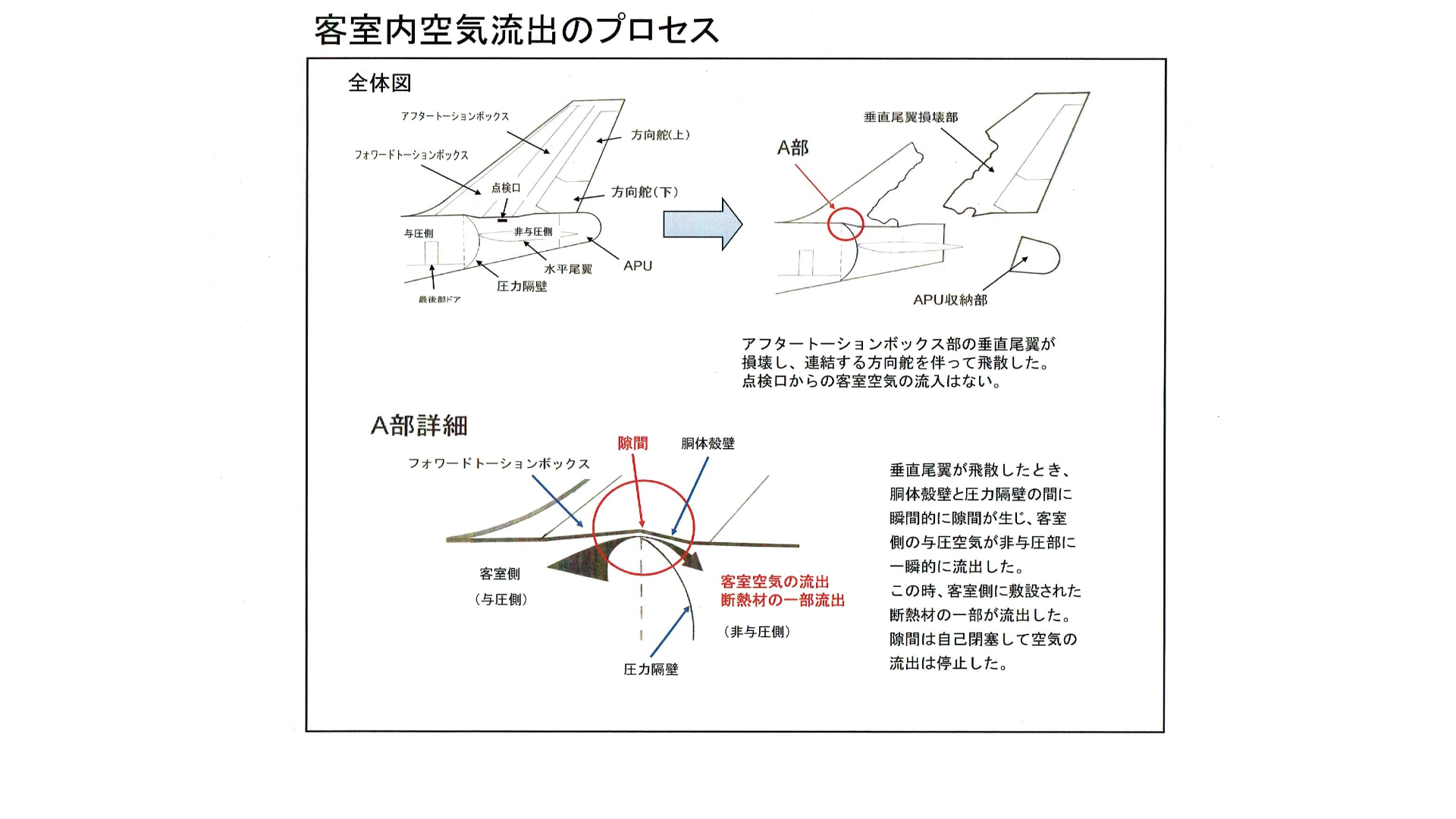

空気流出のプロセスを説明します。

最初に垂直尾翼が底部で疲労破断したとき、一瞬の変形が生じたために疲労が重なっていた隔壁上部外周部と胴体との間が剥離して隙間が生じ、空気は非与圧の胴体後部側に漏れました。

空気流動の方向と閉塞の方向が同じため、直後に隙間は自己閉塞して空気漏れが停止しました。

この図のように空気の漏れは隔壁の破れからでなく、隔壁外周部の隙間からだったとすると全ての現象を合理的に説明できます。

ビー玉のこの気付きがあって、破壊に至るプロセスをスムースに描くことが出来ました。

膨張収縮に伴う胴体の動きによって、その1で解説しましたが、剛性が変化する圧力隔壁外周部のY-コードと呼ばれる接合部で疲労がたまります。ここが膨張収縮時の動きの支点になるからです。

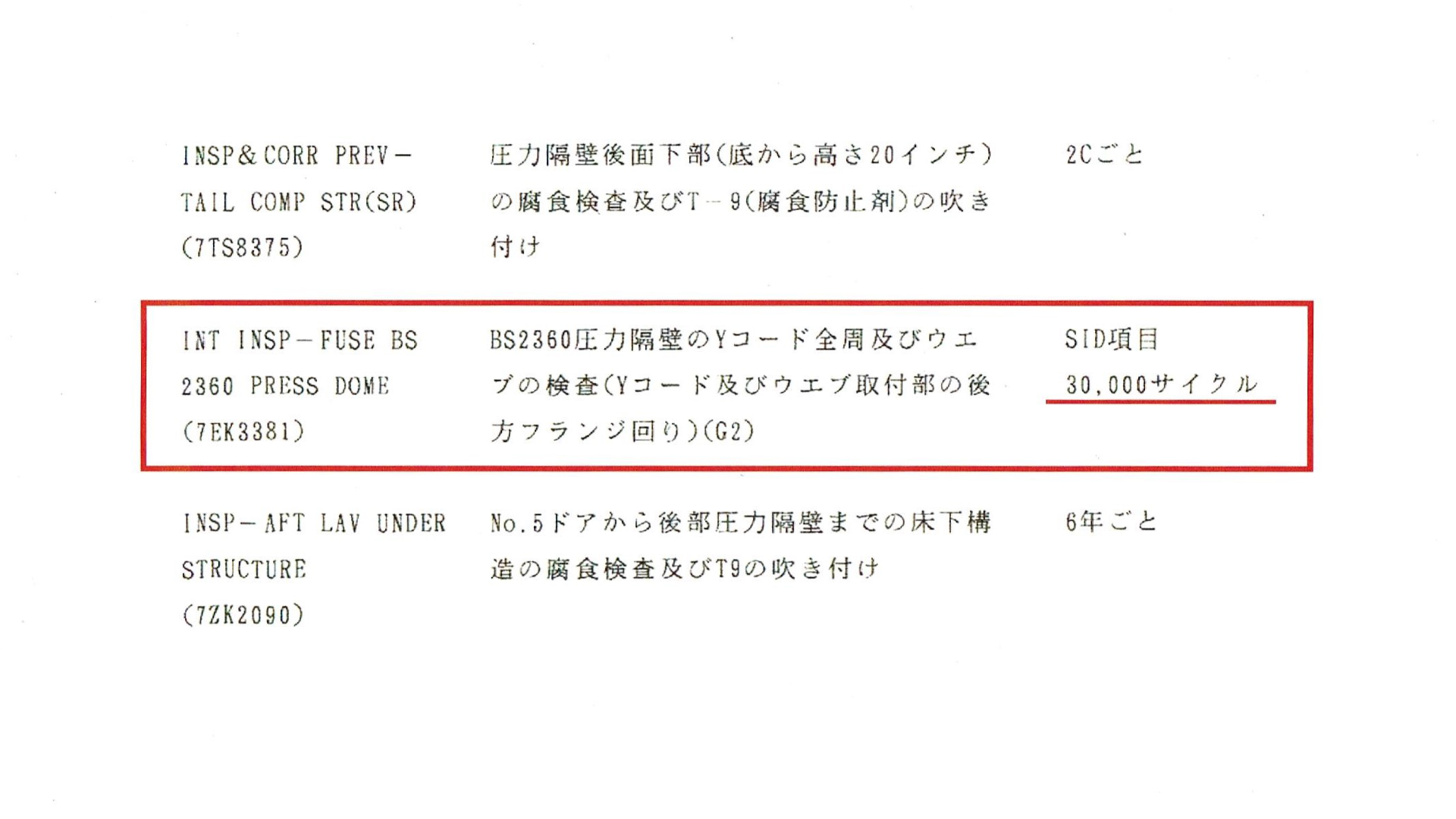

圧力隔壁外周部のYコード部は繰返し疲労の動きに晒されますが、この箇所は検査要領によれば3万回の飛行毎に検査することが規定されています。

JA8119の姉妹機JA8118に疲労亀裂が発見されたとき、ボーイングは長いスパンの検査項目をレビューすべきであったと思います。3万回放っておいても大丈夫という自信があったのでしょうか。

ボーイングが直ちに規定を改訂すべきであったとJAL関係者がこの点について慙愧に堪えない事と論文に記しています。

第一章その2で報告しましたが、B747独特の特徴を見逃せません。事故の発生を助長するB747という機体全体に関わる構造上の特徴です。

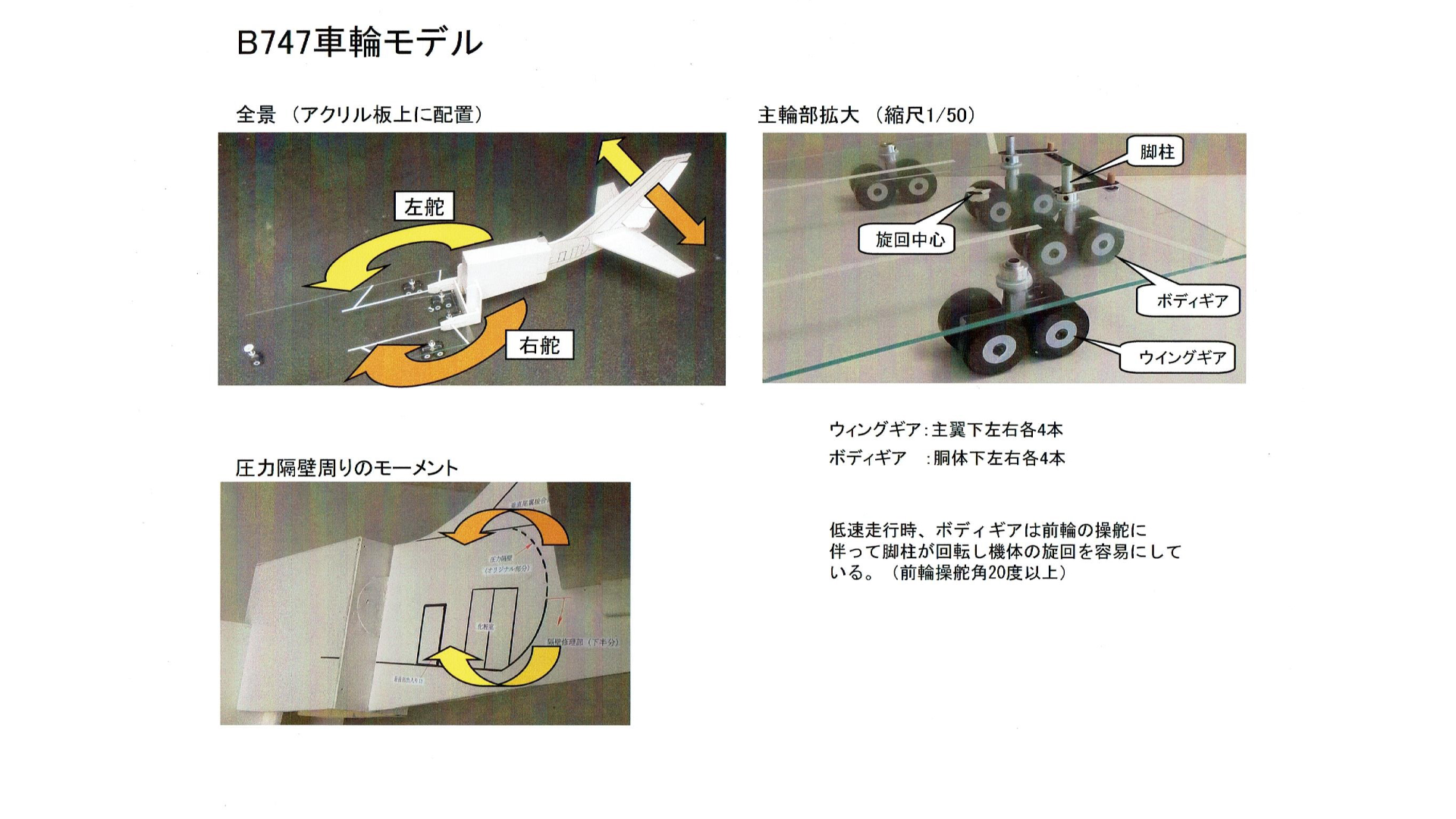

他の機体より機首方向を変えるときにB747は相当に力が必要な機体なのです。その理由は真っ直ぐ前向きに走行する16本の主輪タイヤ群が束になって方向を決めてしまうからです。

ご質問がありましたので、誤解のないよう少し詳しく補足しますと、真っ直ぐ前向きに固定されるのは前輪の操舵角が20度以内の場合です。低速走行中に曲がるときは、後輪のボディーギアと呼ばれる左右4本ずつのタイヤ軸が旋回の中心方向に向くよう角度を変え、機体は旋回し易くなります。

この仕組みがあっても低速旋回中にB747はカーブを曲がり難いというパイロットの声があります。曲がるとき、外側のエンジンを少しふかしたり、内側の車輪にブレーキをかける等工夫するパイロットもいます。それほどにこの機体は直進走行指向型です。

B747主任設計者は主輪の旋回特性を改善すべきであったと述懐しており、タイヤが横滑りを強いられるという問題は完全に解決しないまま、B747の特性は最期まで残されました。それが事故原因の遠因になっていたと私は考えています。

横風離着陸時には機体の横流れに対して、タイヤ群に横滑りを起こしながら機首の方向を変えることになりますが、B747はこれに要する力が当時最大の飛行機でした。

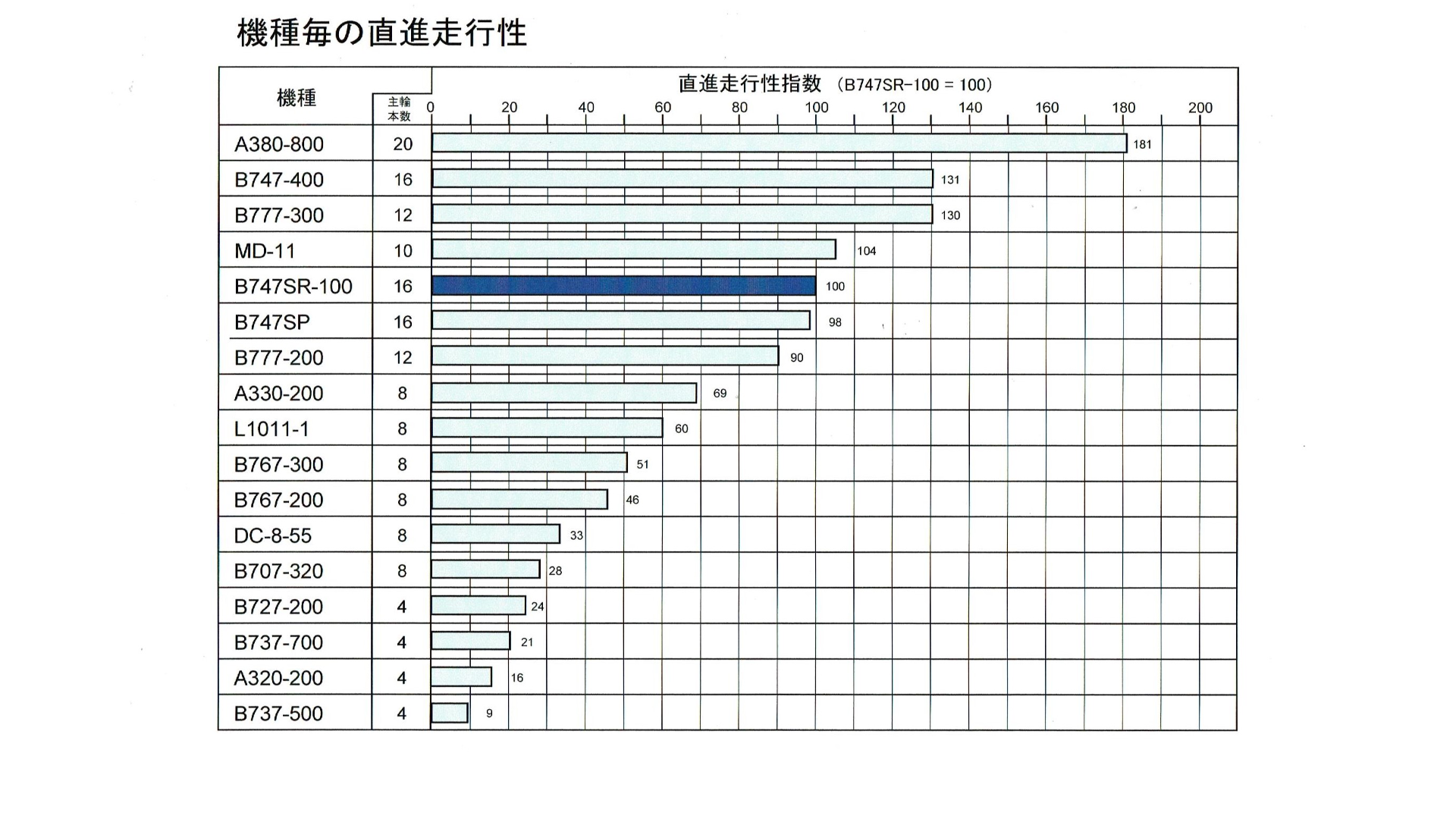

イメージはこのB747の模型写真のように垂直尾翼から生じる機首方向を変更する力は、主輪群のほぼ中央にある回転軸の周りにモーメントを生じます。この力を主要な機体で比較しました。

図をご覧下さい。

この図は機体諸元データから私が計算したものですが、機体の方向を変えるモーメントを、B747SRを100にして指数化したものです。

車輪の軸が多いものやタイヤ荷重の大きい機体の指数が大きくなっています。

なお、B747SR以外の大型機は長距離用であり、離着陸頻度が小さいため実質的に問題は生じません。B747SRは短距離専用機の中ではダントツです。

それでは、疲労の蓄積は何処に発生するのでしょうか。

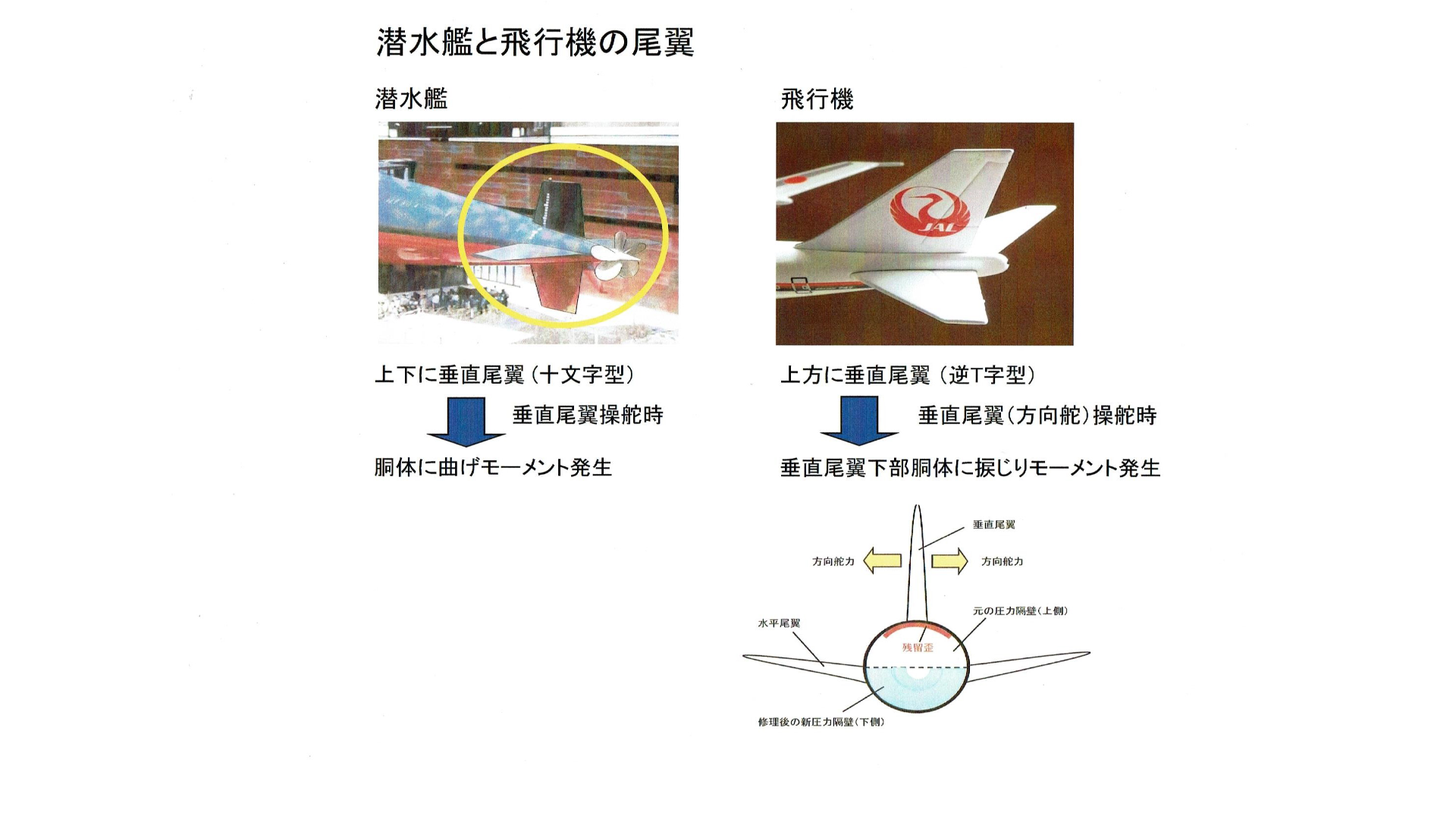

図は潜水艦と飛行機の尾翼の写真です。

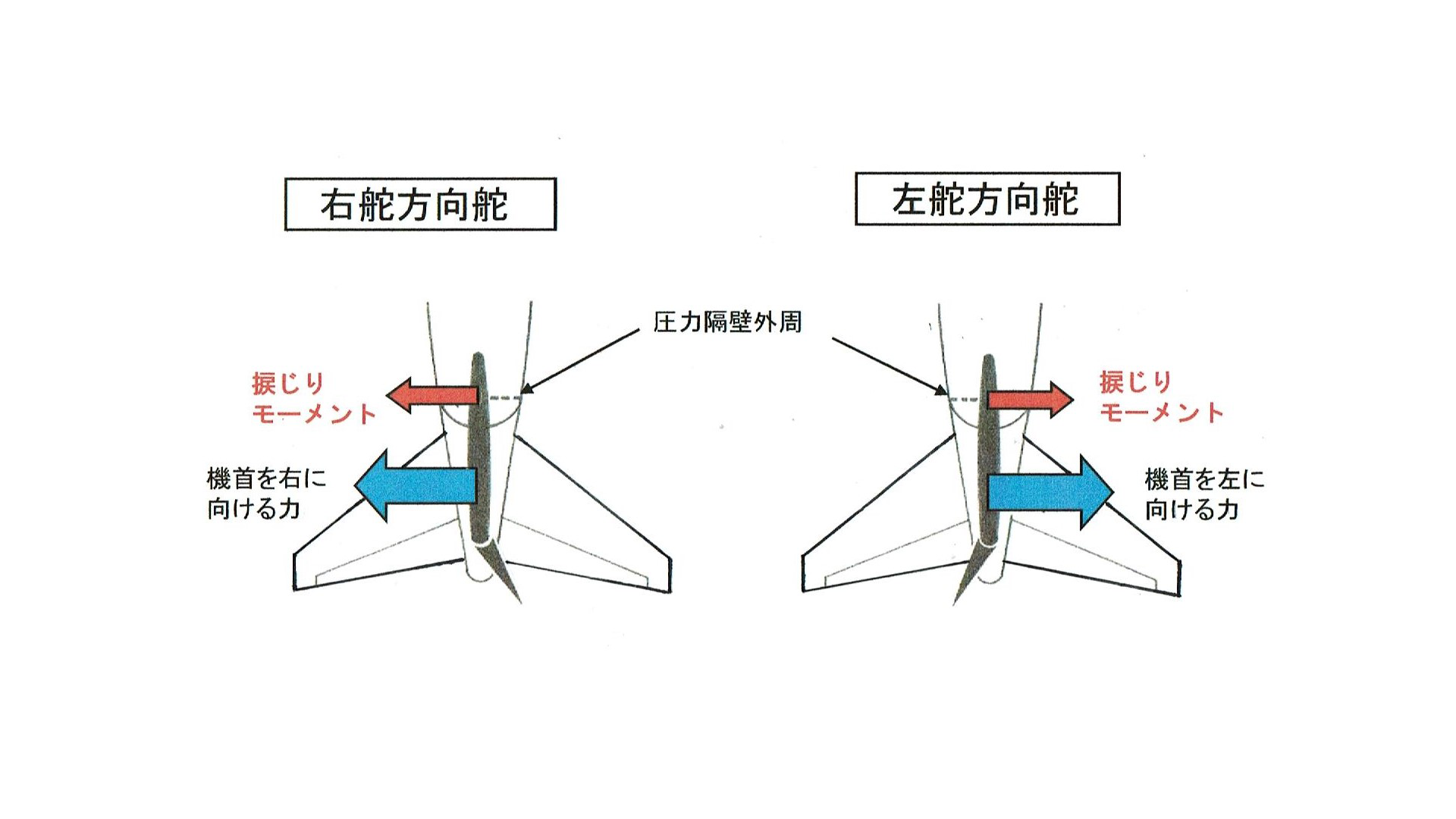

飛行機の方向舵は魚の尾ひれのように左右に動きますが、潜水艦の様に十文字でなく垂直尾翼は上方にのみありますから、方向舵を躁舵した時に垂直尾翼の下部の胴体接続部には必ず「捩じりモーメント」を生じます。十文字の潜水艦では捩じりは発生しないことになります。

方向舵の操舵時に垂直尾翼直下に生じるねじりモーメントは圧力隔壁の上部外周部に繰り返し疲労を溜めることになります。

この図は尾翼を上から見た図です。方向舵を動かすと垂直尾翼に倒れる方向に力がかかり、それが力を伝えるトーションボックスを介して胴体後部の圧力隔壁の外周で捩じりモーメントを発生するというイメージ図です。

破壊のプロセス図をもう一度ご覧ください。

注目点は垂直尾翼が飛散した時、赤い丸で囲んだA部の隔壁上部に生じた隙間から一瞬空気が後方の非与圧部に流出したことです。隙間はラムネ瓶のビー玉のように圧力隔壁が直後に自己閉塞し機内の気圧は間もなく正常に回復しました。

この時、客室側に敷設した断熱材の一部が隙間を通して非与圧部に吸い出され、墜落現場の水平尾翼の中から発見されました。

なお、私の見方は垂直尾翼は時系列的に先に飛散しているため、垂直尾翼の中に断熱材は混入していないということです。

私が相模湾に沈む垂直尾翼から確認したいことのひとつです。

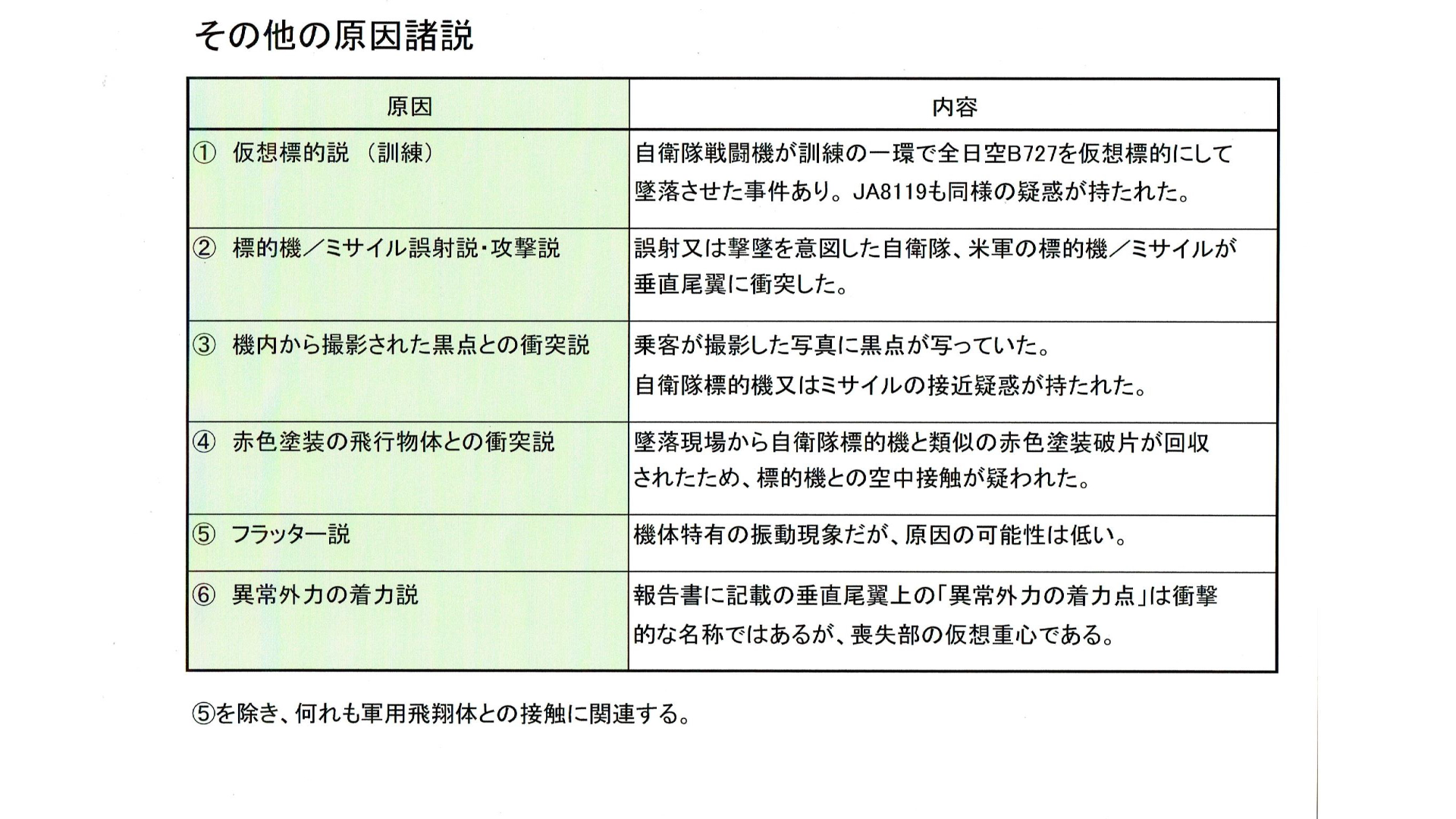

第1章はJA8119の就航から異常が発生したタイムゼロまでの期間を対象に記述しておりますが、この期間の中でその他伝えられる原因について私の見方を報告致します。

垂直尾翼にミサイルや標的機など自衛隊の飛翔体が衝突したという説や、意図的に攻撃されたなど諸説があります。

軍用飛翔体に関連する原因が多い印象ですが、私は証拠が示されないために、ミサイルや標的機が絡む事故発生の可能性は低いという見方をしています。

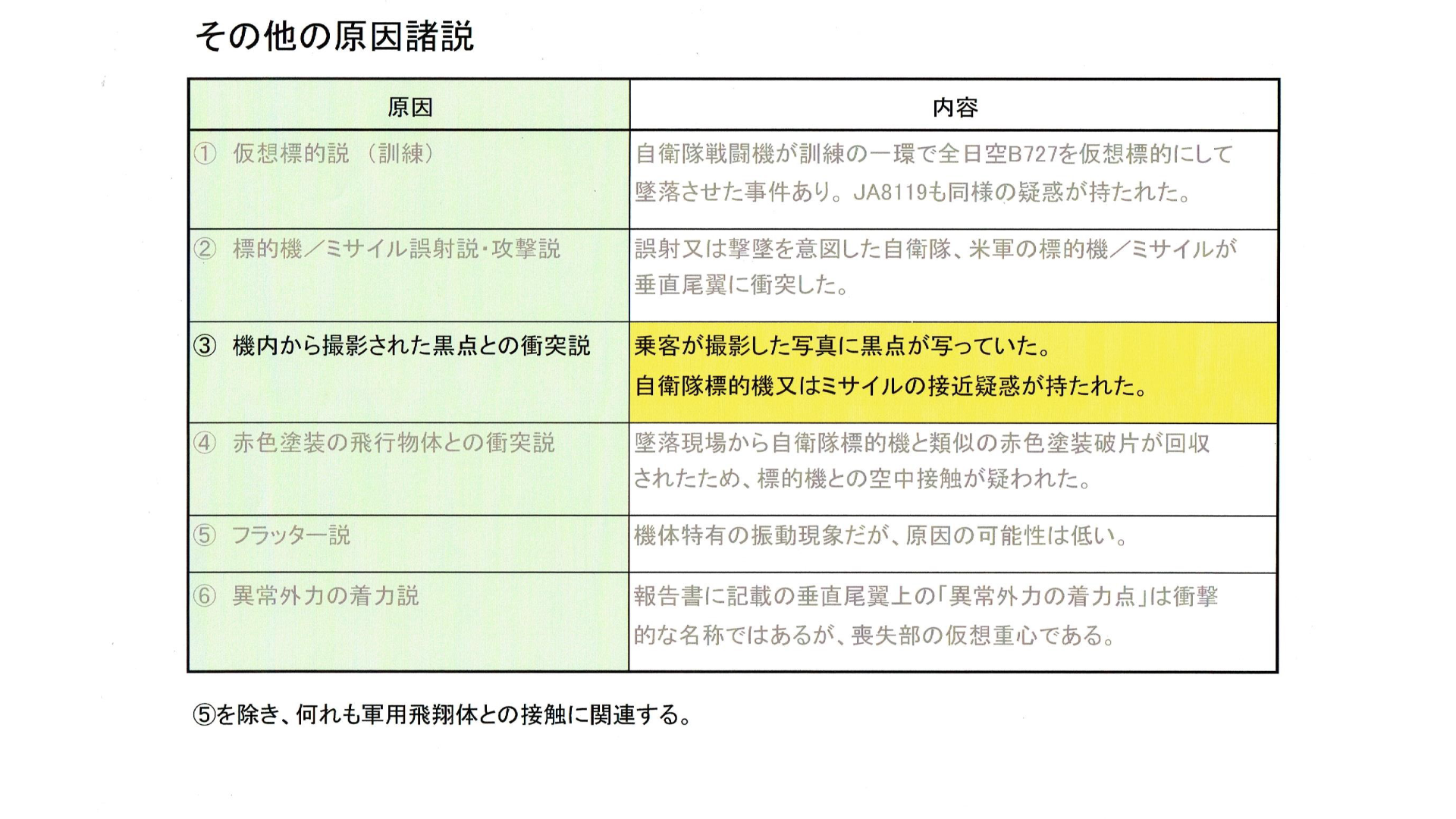

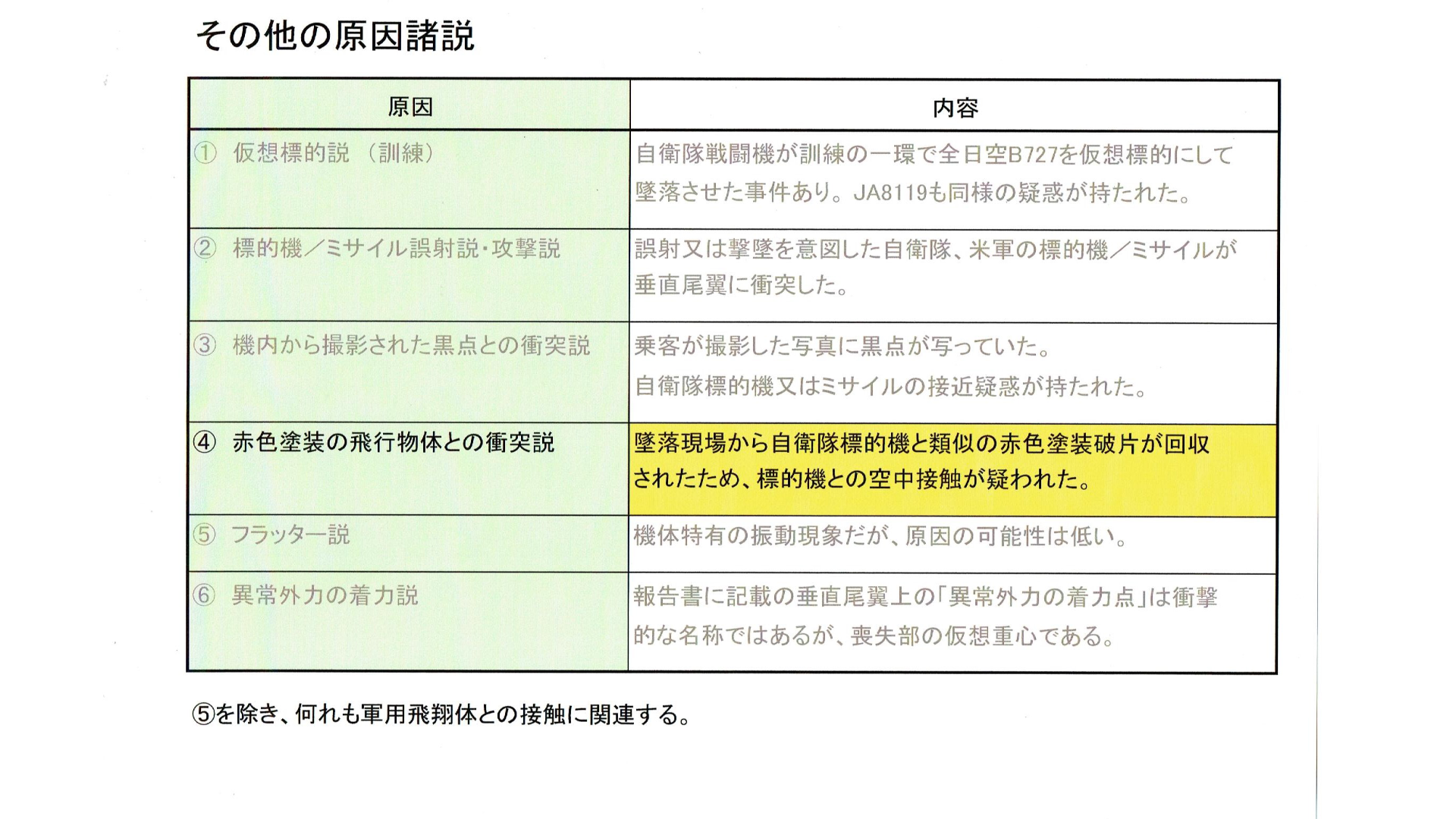

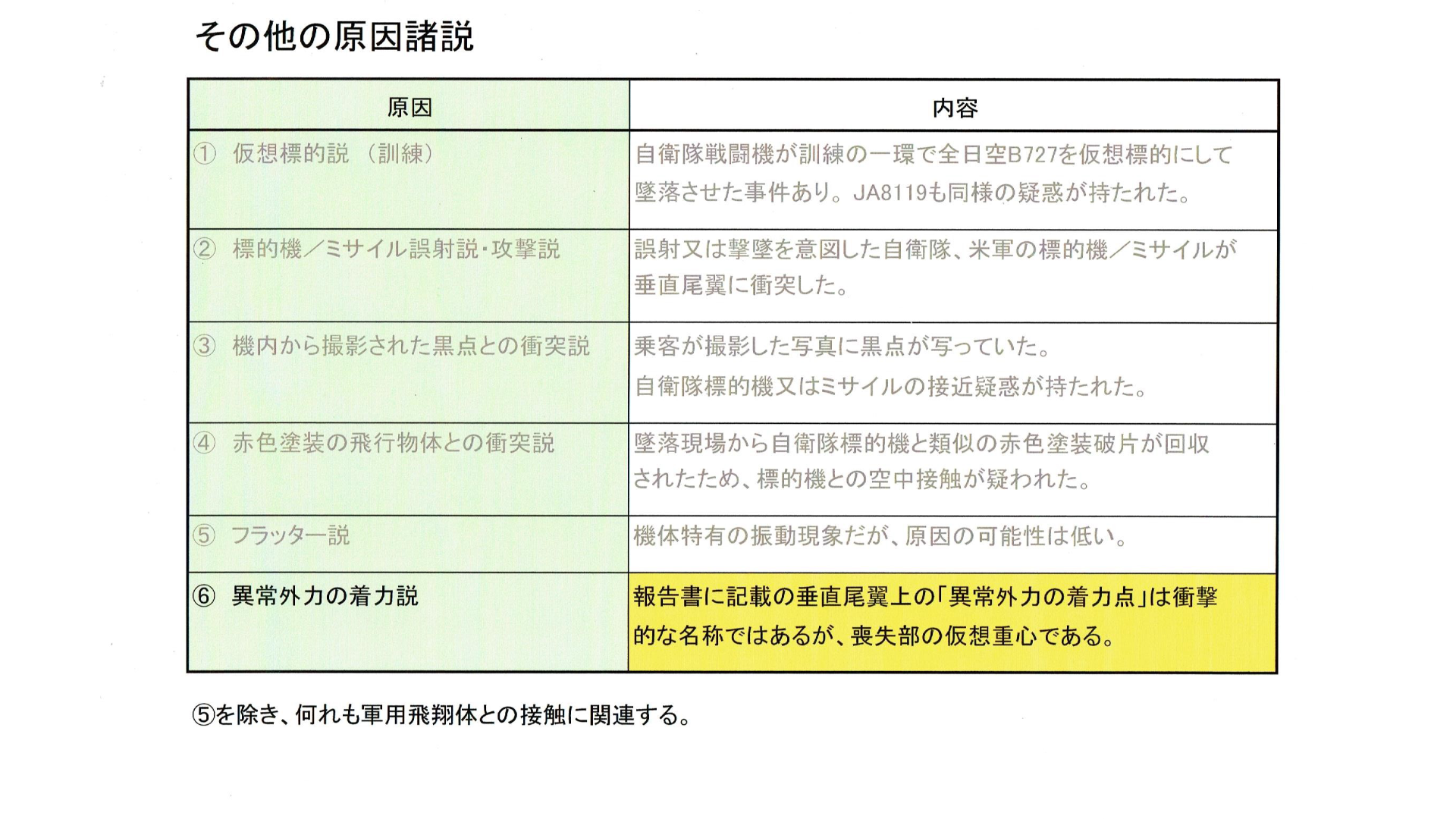

伝えられる私が分類した6種類の原因を表に纏めました。

それぞれの内容は表のとおりです。

①はJA8119が標的となる自衛隊の訓練時のミスが疑われたものです。

②は誤射又は撃墜を意図した自衛隊、米軍の標的機/ミサイルが衝突したとするものです。

この二つについて私は墜落原因諸説に関して証拠を持たないので、否定も肯定もできませんが、技術的常識の範囲で確からしさの程度を①②を除いて③④⑤⑥について以下に述べます。

③番目は機内から撮影した写真に映った黒い物体についてです。

JA8119の乗客が機内から撮影した写真に黒い物体が写り込んでおり、この物体が衝突したか、物体が自衛隊が発射したミサイルか標的機ではないかと疑われました。

この写真がミサイル説を補強する材料になっているため、私の技術的見解を述べます。

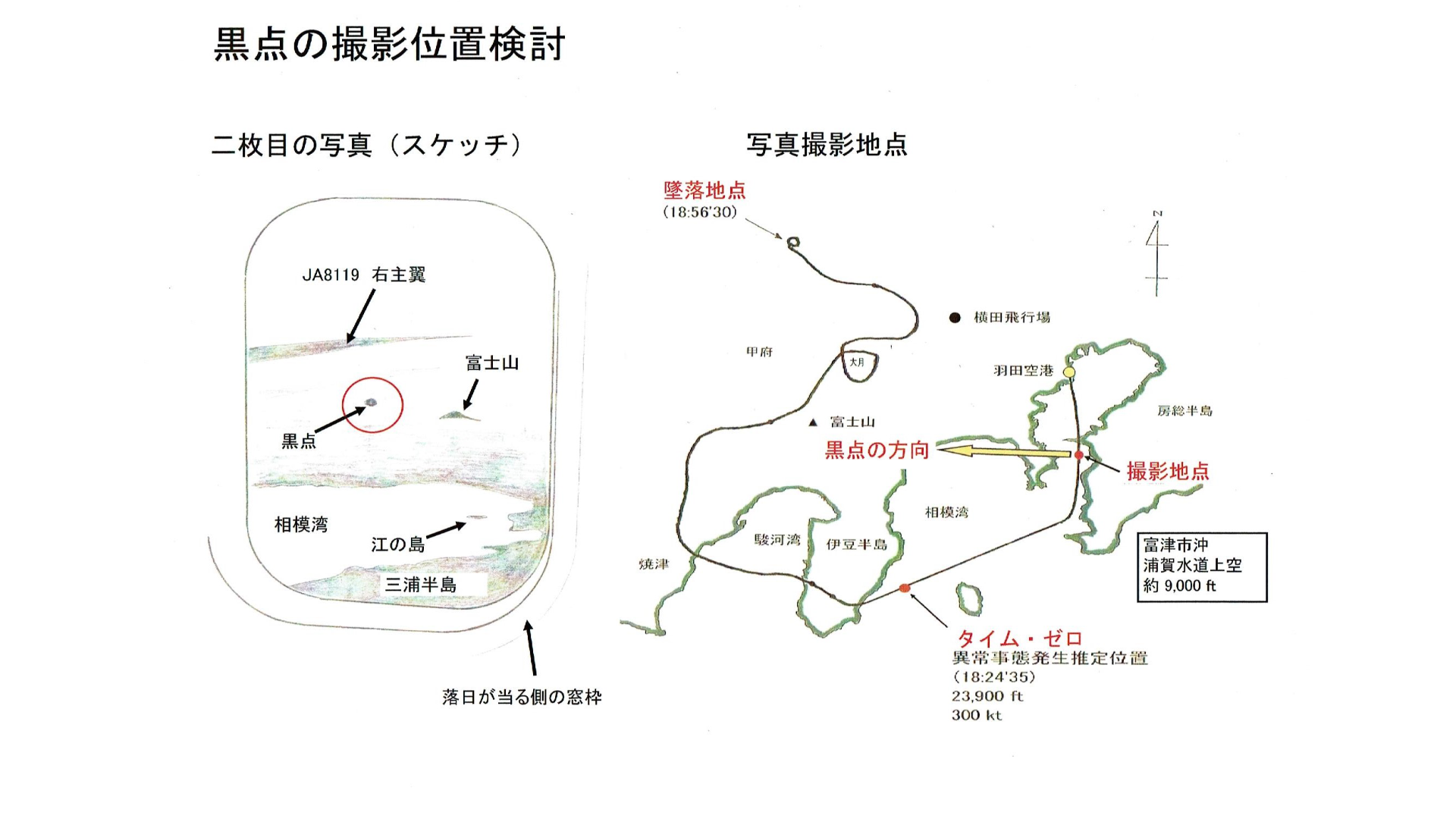

私から写真掲載の許諾を申し入れてないので、簡単なイメージスケッチと口頭で報告いたします。

このとき撮られた写真は合計6枚あります。6枚目は異常発生後の機内を写した唯一の写真として紹介されています。

問題の黒い物体は2枚目の写真に写っています。しかし、私はこの写真がJA8119に向うミサイルか標的機とされている事に違和感を覚えました。

この写真の黒い物体の背景に富士山、相模湾の北部海岸、江の島、手前に三浦半島の丘陵部が写っています。この物体が飛翔体ならほぼ東向きに進んでいます。

この景色が上下左右に写り込む地点を地図上で計算しました。結果はこの地図にある千葉県富津市の浦賀水道沖合で高度は約9000フィートであり、位置的に異常が発生したタイムゼロの約6分前と算出しました。

当時は、ホコリの心配がない使い捨てカメラはまだ販売されてなく、全てのカメラがシャッター方式に関わりなくフィルム装填型であるためフィルム交換時に必ず何らかのホコリが内部に進入して封入されます。レンズ交換式のカメラなら前からもホコリが進入します。

この現象は避けられない事であって、私も経験したことがある黒点現象です。

カメラの焦点距離が短いため、写真では輪郭の周囲がぼやける現象を伴う事があります。

もしパソコン画面でなく、プリント写真上でこの点に色が付いていれば、又は白い点ならば最大限の注意を払って検討すべきですが、

この場合、黒点はカメラ内に進入したホコリである可能性が極めて高いと思います。

フィルム上のホコリの大きさは0.2ミリ前後と推定されます。

何故この写真に事件性があるのか私には理解できません。

何故ならば黒点がフィルム上のホコリであると思われる事と、もし黒点がミサイルでタイムゼロの6分前にJA8119に衝突していたらフライトレコーダーに何らかの記録が残されるでしょうが異常な記録はありません。

また、黒点がミサイル又は標的機の胴体を正面から写したものであれば、左右に出っ張った翼の形跡も写り込むはずですが見えません。

或いはほぼ東向きに接近する黒点がUターンして伊豆半島東海岸近辺まで追いかけてきたというのでしょうか。それとも6分後に二機目のミサイル又は標的機が出現したという事でしょうか。

④番目は墜落現場から標的機のものと思われる赤い塗装の残骸が発見されたというものです。

この塗装色が自衛隊の標的機の塗装に似ている事が根拠になっていますが、墜落現場に他に赤いものは種々あったと思います。例えば赤いスーツケースが貨物の中にあったかも知れません。JAL鶴丸の塗装か日の丸、消火器かも知れません。

他に可能性がある限り断定的な思考は避けるべきだと思います。これは調査姿勢の問題であり標的機固有の残骸という確証がない限り「慌て者の誤り」を生むケースに良く似ています。

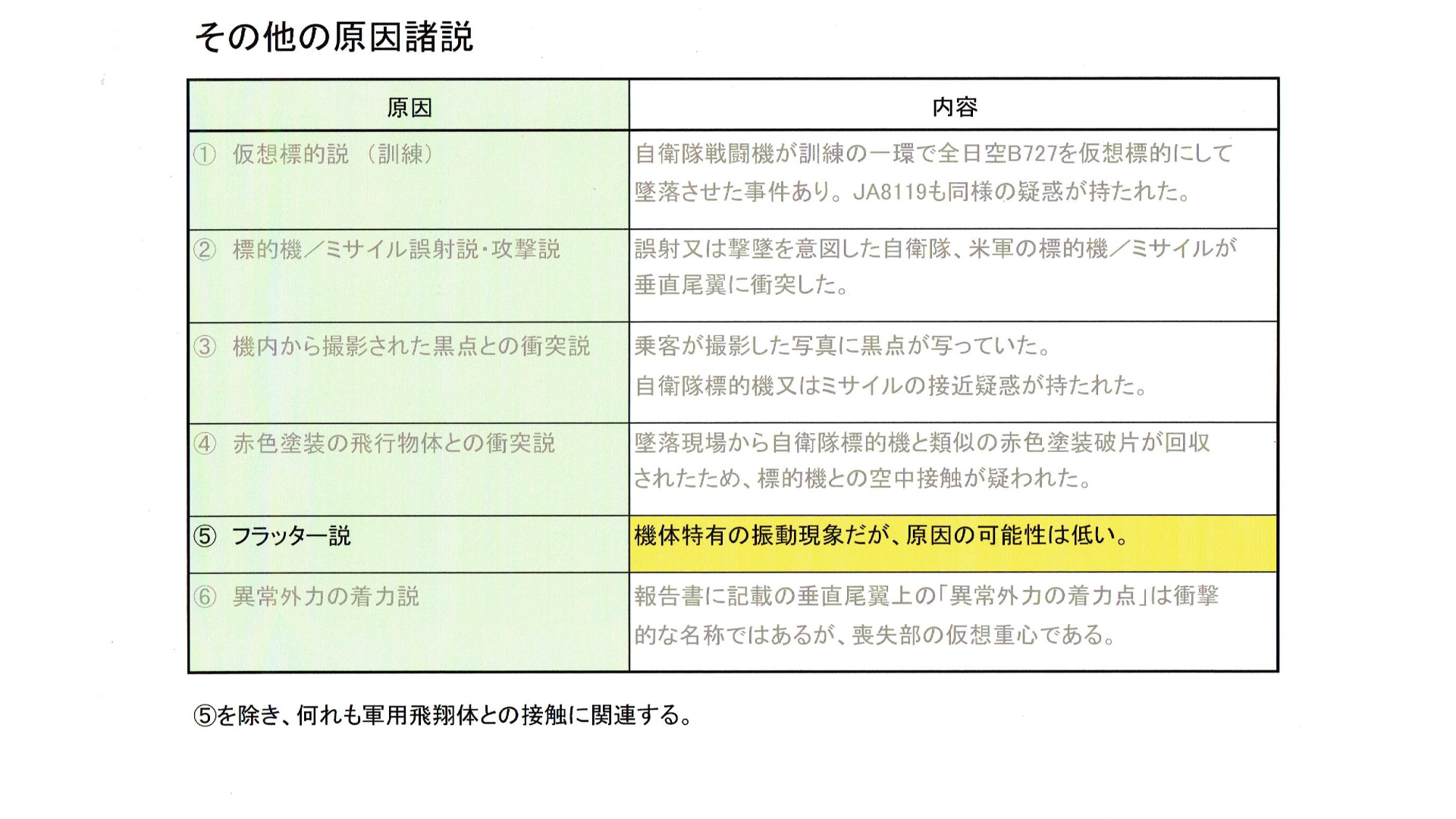

⑤番目はフラッター発生説です。

航空機の主翼や尾翼などの一部が、ある速度において突然振動を起こし振幅が急激に増大し、最悪、破壊を引き起こす現象です。

この分野の対策技術はB747が飛行した1970年代には確立しており、微妙に左右の調整が必要な機体があっても、現在までに運用された約1400機のB747から不具合の報告ないため、私はこの事故の主原因ではないと考えております。

振動に関連して、その2で報告しましたが、JAL123便の直前の福岡発羽田行きJAL366便の後部座席に乗り合わせた男性は飛行中に天井から聞こえてくるミシミシという普段は聞かな

い不気味な音を聞いたことを手記に記しています。

調査報告書は最後部のトイレの扉が飛行中に開閉困難になる現象を報告しています。

B747SRにある全9室のトイレの中で、圧力隔壁に隣接する最後部の3室に不具合の85%が集中しているというものです。この集中の仕方は異常です。

地上では問題が解消するため垂直尾翼直下にある機体後部全体が飛行中に捩じれを繰返していた証左かも知れません。

なお、ANAのB747SRにも同様の問題が報告されたことがあり、B747特有の現象かも知れません。

⑥番目は調査報告書に記載された異常外力の着力説がミサイルの衝突点とする見方があることです。

事故調査報告書の「異常外力の着力点」というフレーズは刺激的ですが、これに着目して、この点がミサイル又は標的機の衝突点であるとする見方がありました。ここにも「慌て者の誤り」の気配を感じます。

先ず、報告書は言葉の定義を述べています。即ち、異常事態発生後に噴流や外形変化によって生じた水平成分の外力をLNGFと呼び、垂直方向成分の外力をVRTFと呼び、作用した点を着力点としています。

要は外力とは異常事態が発生した後に生じた力のことです。この着力点がミサイルの衝突点を意図したものでないことが用語の定義から明らかです。

垂直尾翼が喪失した後の機体重心と慣性能率を計算する上で喪失部の代表点の設定は必須であり、私はこの点が喪失部の仮想重心だと直感し、用語の使い方に違和感はありませんでした。

垂直尾翼破損の理由はともかく、重心や慣性能率に影響する想定外の力が存在したから「異常」と示されたので、報告書の中で唯一この部分がポンチ絵になっているのは想定点だからと思います。

なお、当然の事ながら報告書には何かの衝突点である旨の記載はありません。

事故調査報告書が慣性能率と重心の変化を検討するのは当然の作業と言えます。

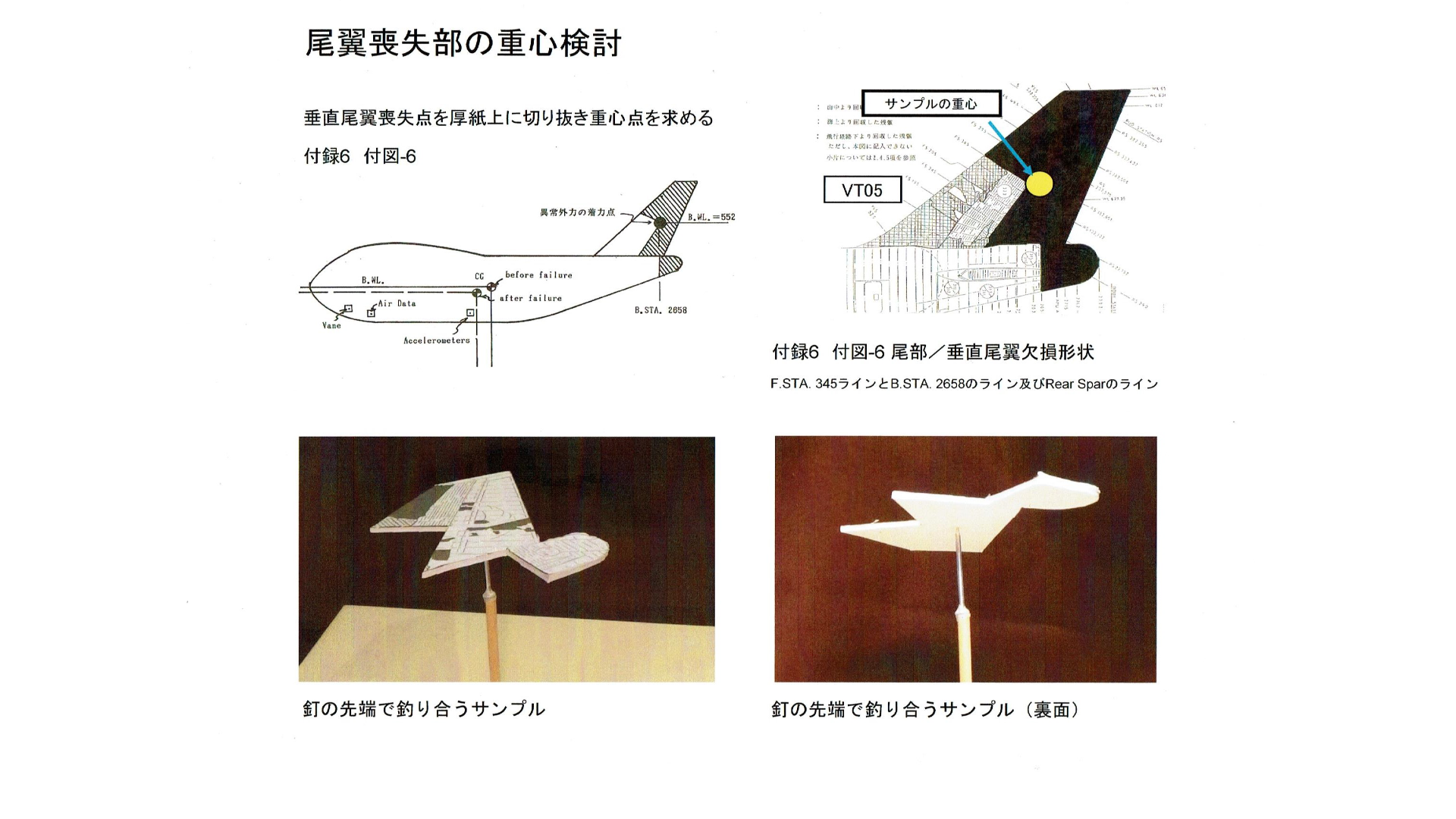

そこで私は簡単な実験を試みました。

報告書から垂直尾翼喪失部のモデルのひとつVT-05に厚紙を貼り付けて切り抜いたものを準備しました。

図の右上の塗りつぶした部分が切り抜いた喪失部分で重量は約6グラムのサンプルです。棒の先に釘を上向きに接着し、先端に切り抜いた喪失部を載せたところ、異常外力の着力点付近で釣り合いました。

当に「異常外力の着力点」は仮想重心点であったのです。

本来ならば方向舵のアクチュエーターやAPUタービンエンジンなどの質量分布を詳細に測るべきところ、全体への変化が微小であることが予想されたので、着力点を私が作ったサンプルの様な等質量分布の平面の仮想重心と考えられたのだと思います。

下の2枚の写真のように360度の方向に針先の一点で釣り合う喪失した垂直尾翼の切り抜きをみていると、このピンポイントがミサイルの接触点であるという発想が私には湧いてきません。このピンポイントにミサイルが当るという偶然は当に「盲亀の浮木」の状態であって、殆どあり得ないことだと思います。

なお、垂直尾翼の構造部が喪失したため、この部位の空気抵抗が減少し、瞬間的に前向きの加速度が発生し、喪失部が機体後部の上方であったため機首を下げるモーメントが生じたと考えるのが妥当です。

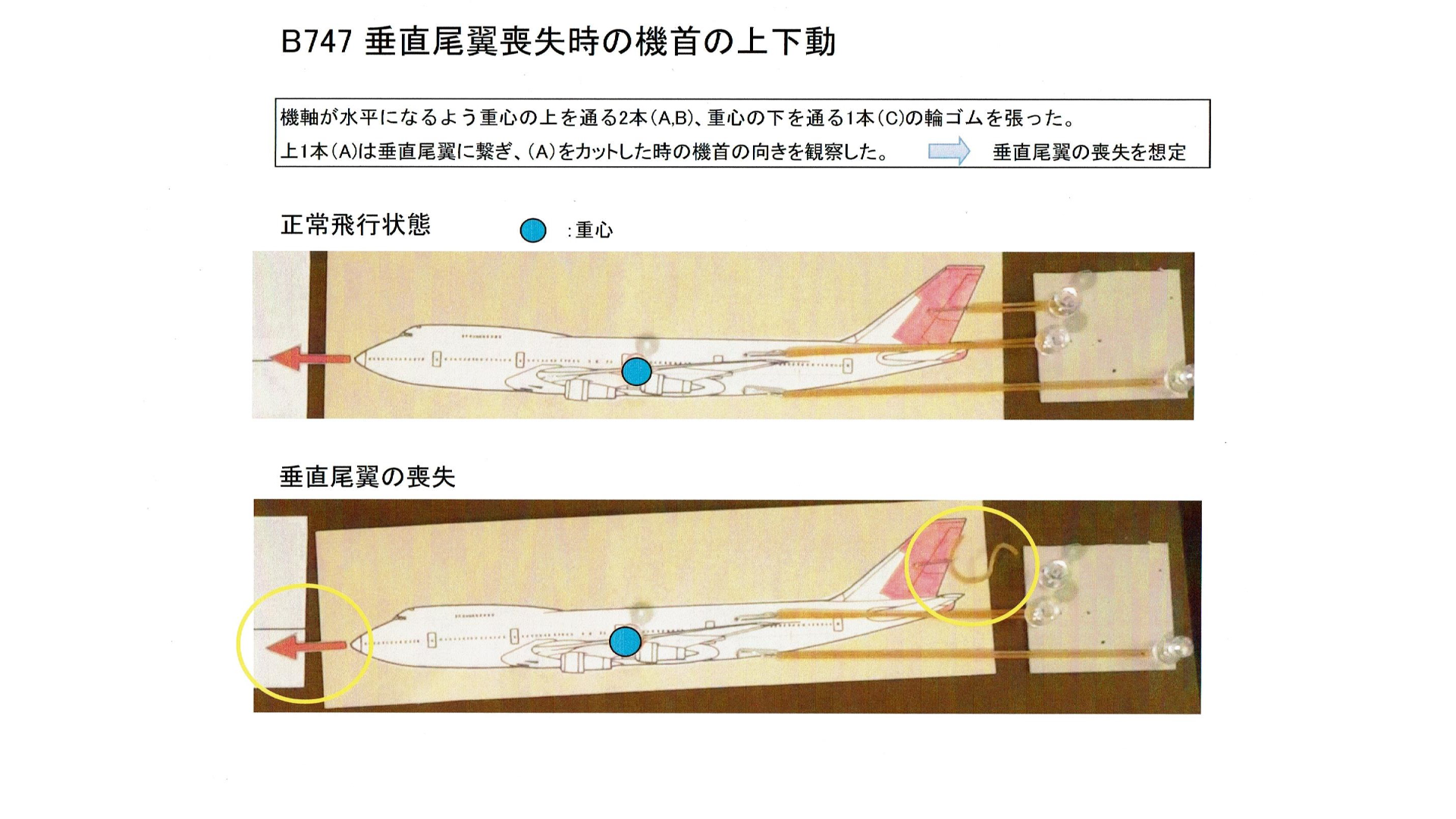

この件について実験を行いました。

B747の型紙を用意し重心位置を回転軸として固定し、重心の上下を輪ゴムで後方に引っ張りました。但し上部は二本あり一本は垂直尾翼を引っ張っています。下一本の張力と上二本の合計張力は同じで、機軸は水平線に平行です。

そこで、垂直尾翼が突然飛散した状態を想定して上の輪ゴムをカットしたところ、下の写真の様に予想通り機体は機首を下げました。

この実験は最初期の基本動作を「見える化」するために行ったものです。

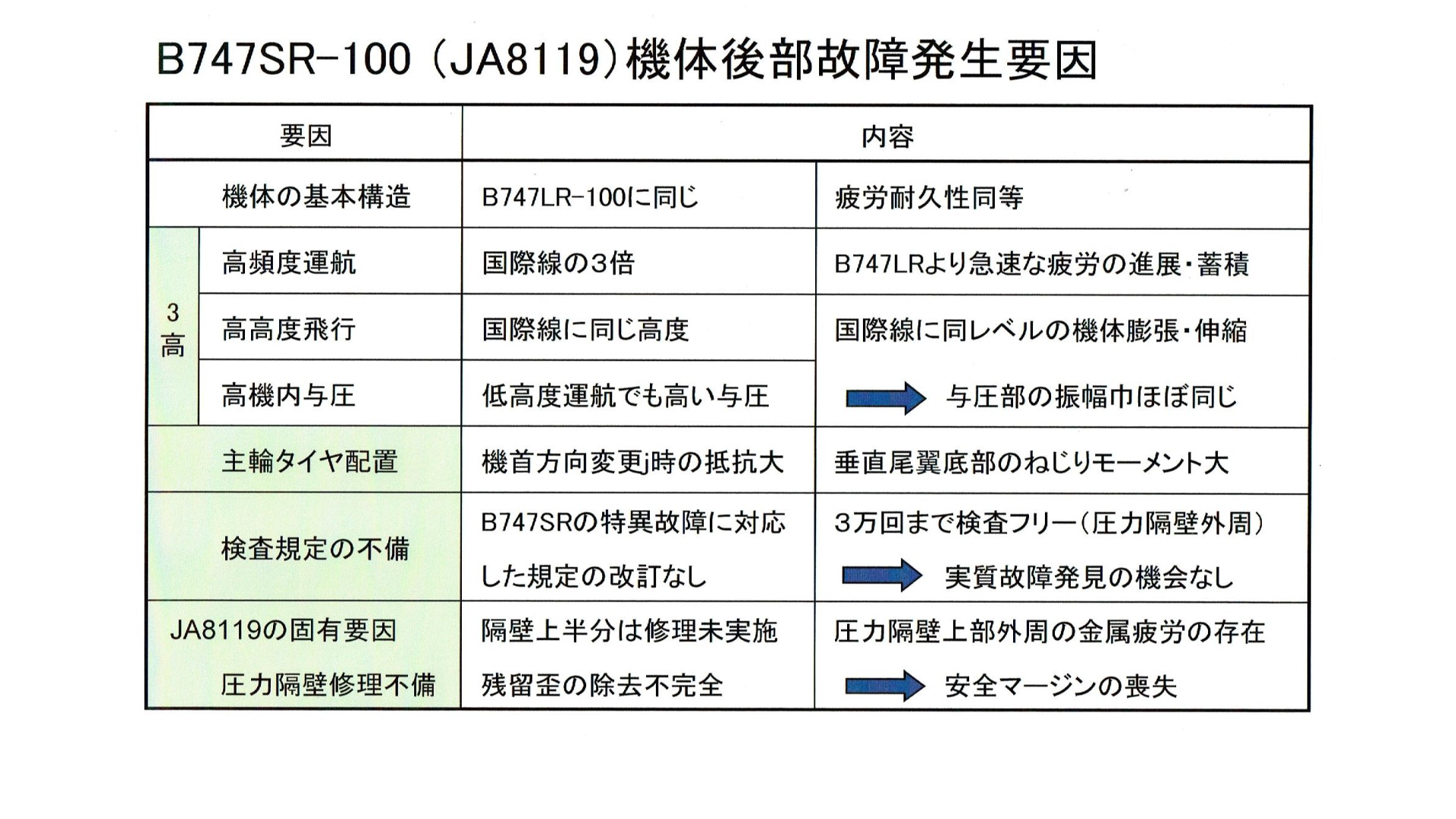

第一章その3を3つの高の表を用いて纏めます。

私は高頻度の運航、高い飛行高度、高い機内与圧、この三つの高い事実を3高と呼びましたが、JA8119には同時に3高が負荷していた事実に注目せねばなりません。

既にお気づきのようにJA8119の「金属疲労」の気配が極めて濃厚です。

三つの高について、これらは非常に重要なファクターであると思われますが、事故調査報告書はこれらの関連についてLR機との比較検討を加えていません。

私はこの作業を通してJA8119はミサイル攻撃や自衛隊標的機との衝突ではなく、7年前から抱えていた時限爆弾で自爆したという思いに至りました。

これは私がデータを通して感じた率直な感想です。

そこで、改めて以下の質問を投げかけたいと思います。

共通の構造・強度を持つ二つの機体を、同じ飛行条件で運航する場合、一方の機体が3倍の頻度で運航を繰返すとき、この機体に予想されることは何か。

もし、この機体が長らく治療されない古傷を抱えていたらどうなるでしょうか。

答えは明らかです。

今回もご視聴いただき有難うございました。

航空史研究家、竺川航大(じくせん・たかひろ)がお伝え致しました。

次回、第二章「迷走孤独の32分間」まで失礼いたします。