沈黙の翼

記録が語る日航123便墜落事故の真相

第1章 100人の機長が綴るタイム・ゼロへの航跡 その2

第一章その1で原因の概要を明らかにしました。その2では具体的に証拠になるデータを挙げて解説します。

「共通の構造・強度・耐久性を持つ二つの機体が、同じ飛行条件で運行する場合、一方の機体が3倍の頻度で運行を繰返すとき、この機体に将来予想されることは何か。」

若いころ、データでモノを言えと叩き込まれた問題解決の場面で、憶測を一切排除して得た現物現場のデータが次々と解決の糸口を拓いてくれました。

もし上の《質問》で、高頻度で運行する機体の中の一機が完治しない古傷を抱えていたらどうなるでしょうか。

結論は誰の目にも明らかです。

皆さんこんにちは。航空史研究家の竺川航大(じくせん たかひろ)です。

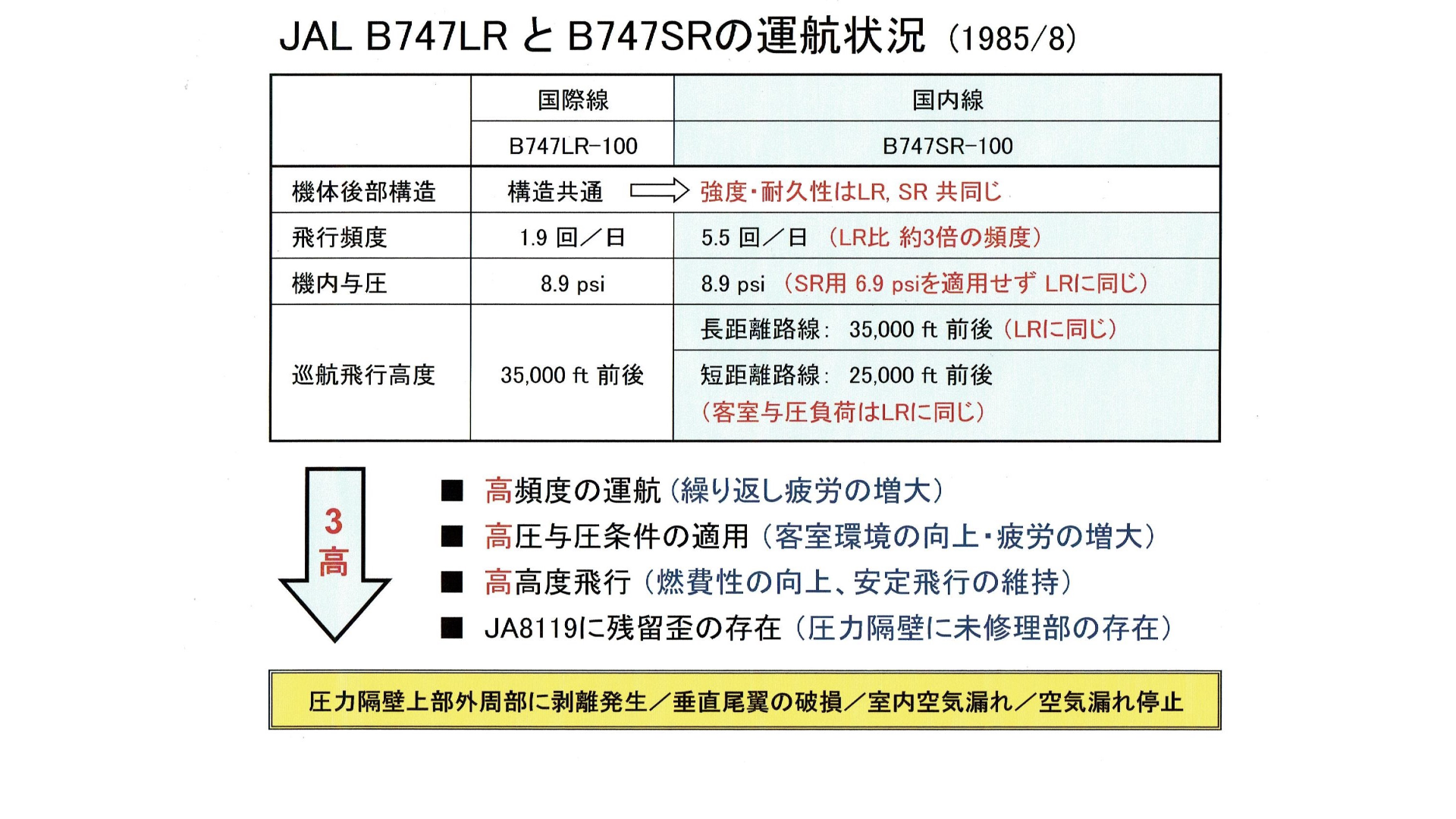

「100人の機長が綴るタイムゼロへの航跡」その1で国内線用B747SRジャンボジェット旅客機と国際線用B747LRの運航状況を比較しました。その結果、飛行高度と客室内与圧は変わらず、しかしB747SR機がLR機よりも約3倍の頻度で運用されていたことをクローズアップしました。

その2では個々に客観的なデータを示して、その1で報告した内容を再確認いたします。

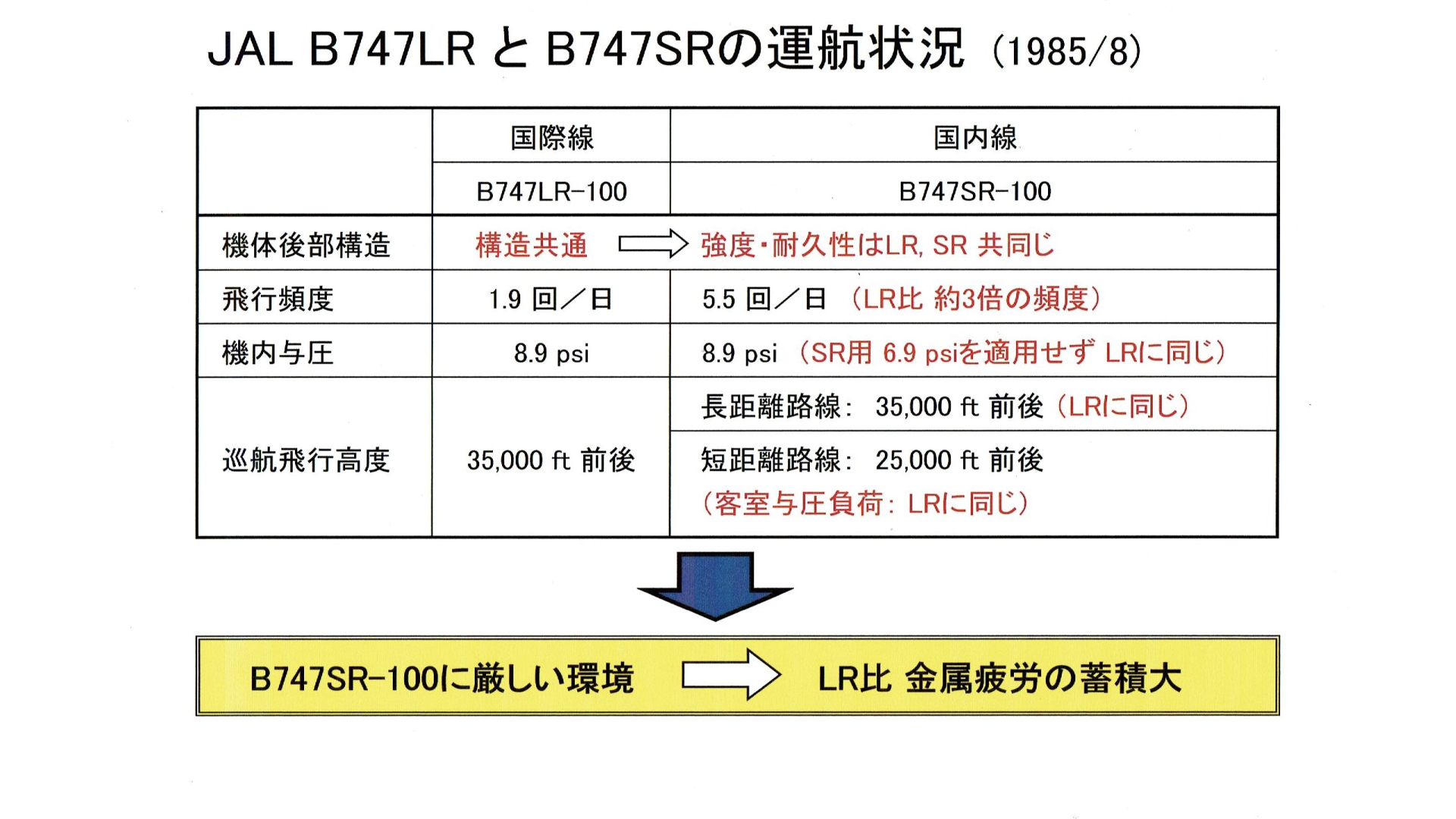

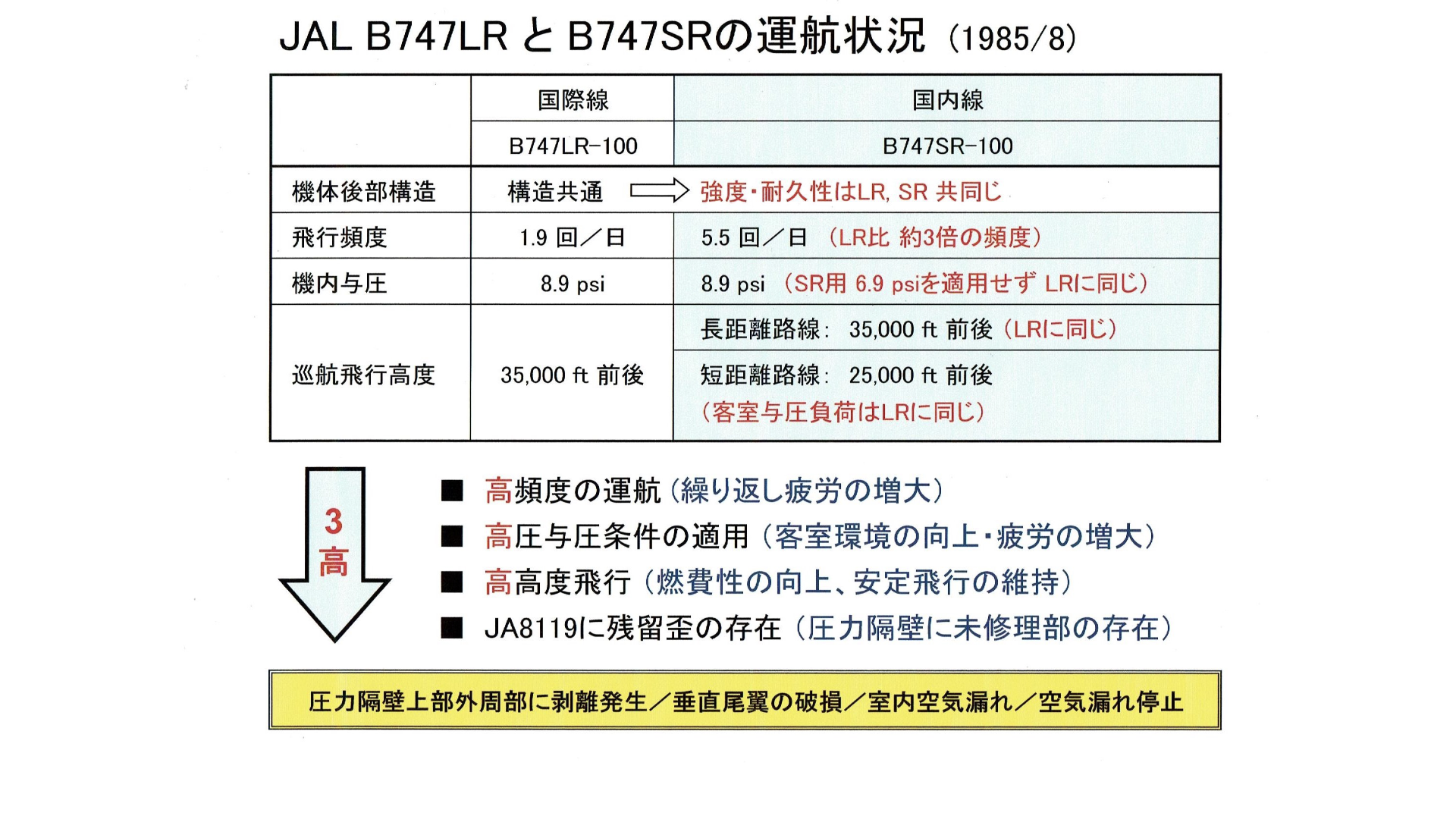

最初に、二つの機体の運航状況を比較した表を示します。

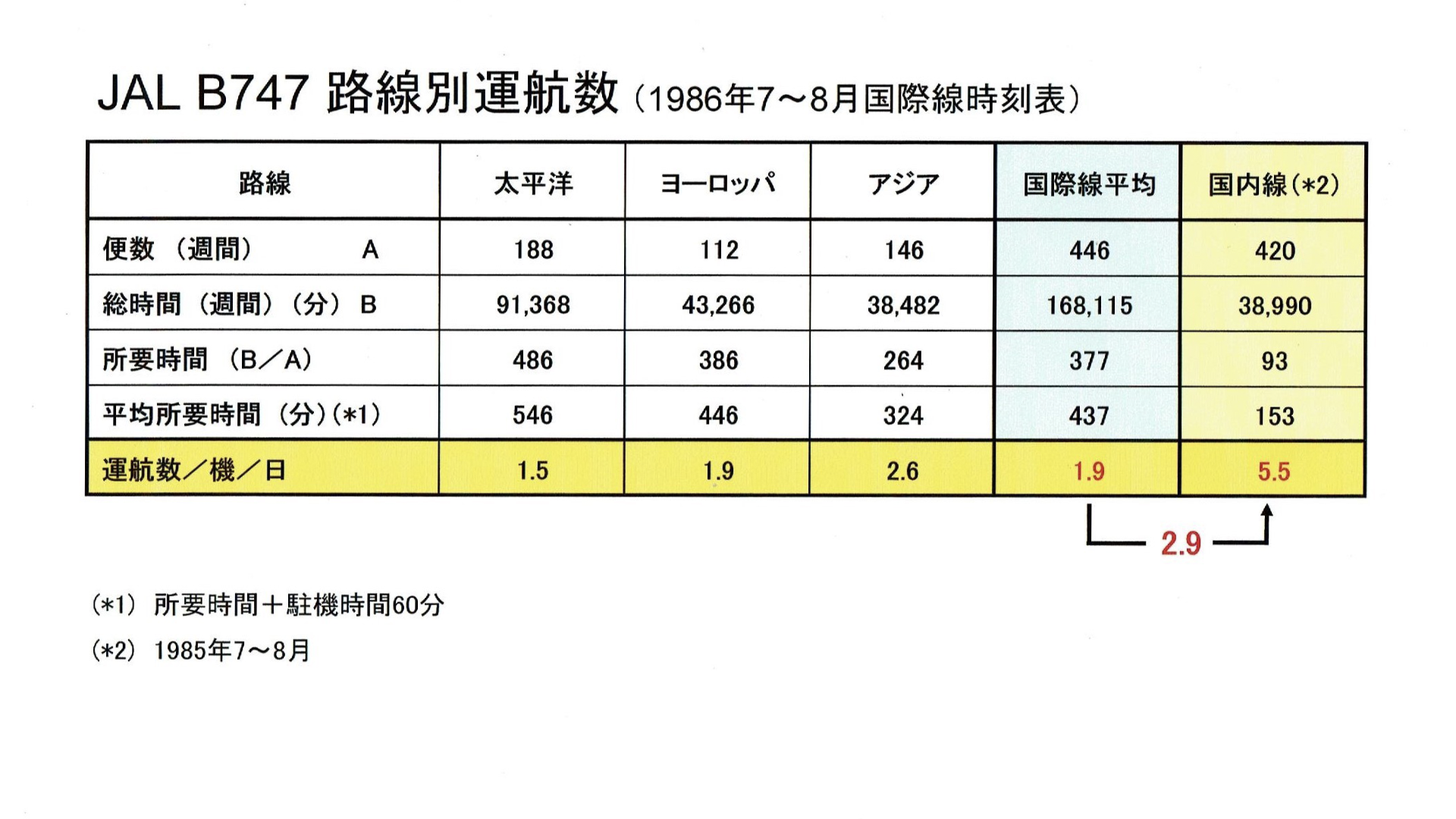

国内線用SR機と国際線用LR機は構造が共通です。従って強度や耐久性が同等です。しかし、機体への繰返し疲労の視点から見れば、SR機はLR機より約3倍の運航回数が繰返されていたことに注目せねばなりません。

具体的には飛行頻度は一日一機あたりLR機の1.9回からSR機は5.5回、約3倍になっており、飛行高度は国際線に同じで、SR機の客室与圧は本来のSR機用の6.9 psiでなく、常に国際線用LR機に同じ8.9 psiにセットされていました。

SR機の飛行高度は短距離路線を除いてLR機と同じ高い高度を飛行しました。しかし、短距離路線では客室与圧高度を低く設定したため、実質高い高度を飛行したと同じ圧力負荷を胴体にかけていました。

用途が異なるSRとLRという二つの機体の疲労を運航条件から検討する時、異なる条件は運航頻度だけという事になります。

実態はSR機がLR機より早いペースで疲労が進むという状況が誰の目にも明らかです。

私は三つの高い項目に集約できると考えました。高い頻度の運航、高い室内与圧、高い高度の飛行の三つです。ここでは三高と呼びます。

三高がSR機に集結した結果、元から残留歪を包含し強度が低下していたJA8119の圧力隔壁外周部に疲労破壊から剥離が発生しました。

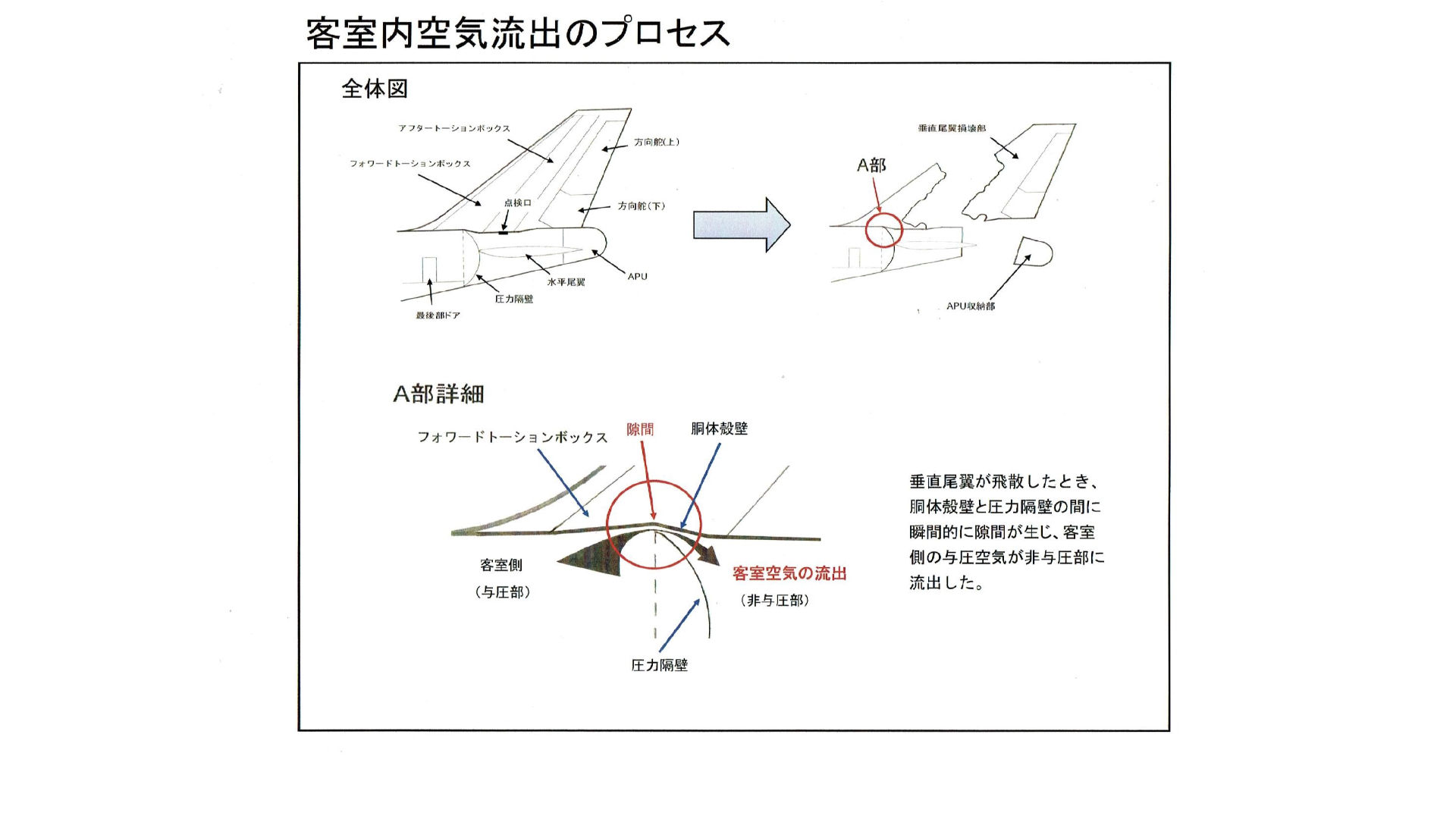

最初に付け根部の強度を喪失した垂直尾翼が損壊し、その衝撃で生じた圧力隔壁と胴体壁との間の隙間から瞬間的に空気が非与圧部に漏れました。

垂直尾翼損壊の衝撃は後部補助動力装置を巻き込んで破壊しました。これがタイムゼロの時に瞬間的に生じたプロセスの概要です。

SR機に不具合が起こり易いのなら、では何故その内の一機JA8119に事故が発生したのかという所に視点が移ります。 ここではJA8119に7年前の尻もち事故の歪が修理の際に除去されず、抱え込んだままという事実が注目されます。

なお、第一章その1の「空気流出プロセスの比較」画面で尻もち事故のあった7年前の年を1983年と表記しましたが、1978年が正しい表記です。ご指摘を頂きました視聴者様に御礼申し上げます。

私は第一章その1で除去されない圧力隔壁上部の残留歪を時限爆弾の様だと云いました。カウントダウンは静かに黙々と進行し、7年を経て相模湾の上空でタイムゼロを迎えることになりました。

第一章その2では具体的なデータを順番に示します。

最初に運航頻度を検証します。

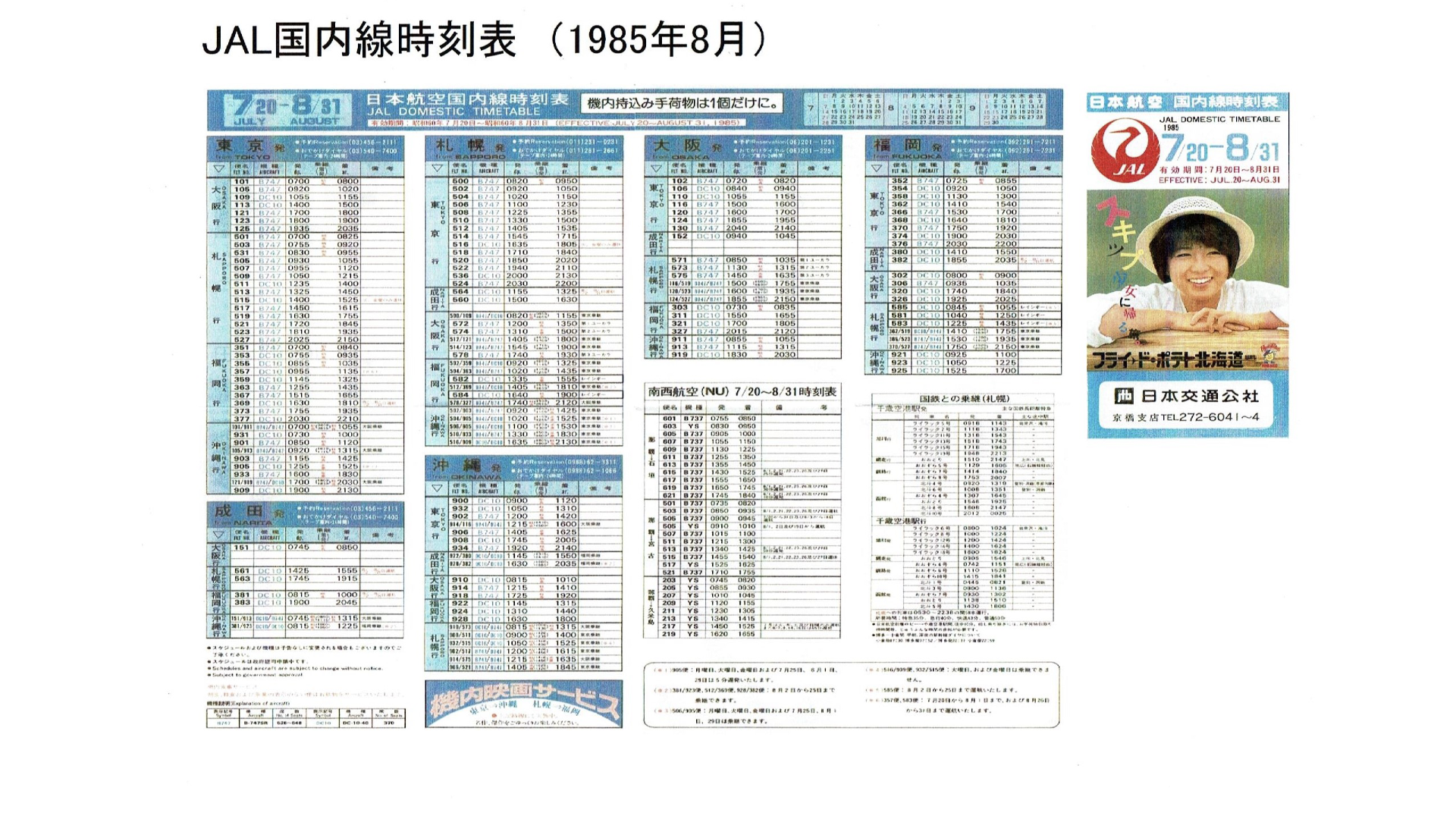

私は約50年分の国内航空各社の時刻表を収集しています。

そこで、JAL B747の運航頻度について、運航状況の経年変化を考察することにしました。

方法は国内線時刻表からダイヤグラムを描く事から始まりました。

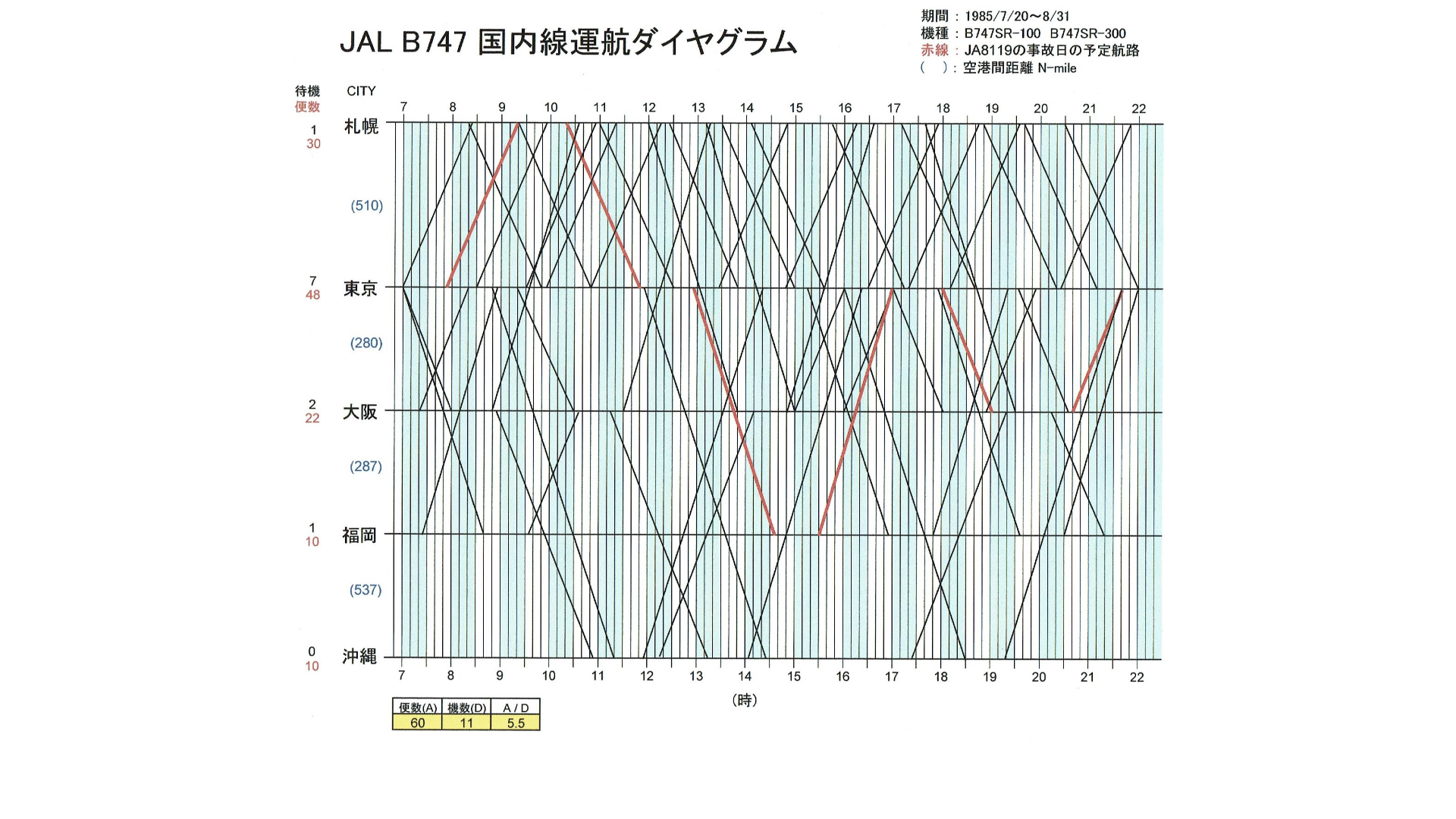

この時刻表は事故当月のものです。現在の運航便数と比較すると随分シンプルなもので、当時のJALは国内5箇所の空港にしか寄港しなかったからです。8月の国内線はB747SRは一日当たり60便、DC10が54便運航していました。

その中からB747SRを抜き出して描いたのがこのダイヤグラムです。

ダイヤグラムに当日のJA8119の予定飛行ルートを赤線で示しました。

事故の前月1985年7月に所謂航空憲法が撤廃され、航空各社の事業割当の再編成が行われますが、当時のJALが寄港する国内の空港は長らくこの基幹空港5箇所のみでした。

このダイヤグラムからこれを構成する最低機数を求め、一機あたり一日に何便運航するかを算出します。この場合、航空会社の保有機数をベースにすると整備中の稼働していない機体を算入することになりますから、運用中の機体数を算出します。

B747SRの8月の平均は一日に11機が稼働し、一機当たり一日に5.5回運航していました。

国内の空港間の距離間隔と運航時間帯、及び地上での駐機時間を考慮すると国内幹線では一日一機当たり6便が運航数のMAXのように思われます。

ダイヤグラムから8月12日のJA8119は、当に休む間もなく一日6回、朝から晩まで目いっぱいに飛行スケジュールが組まれていました。

ところで、国際線のB747LRの場合はどういう状況だったのでしょうか。

直感して分かることは、飛行時間が長いからこの回数が少ないだろうということです。

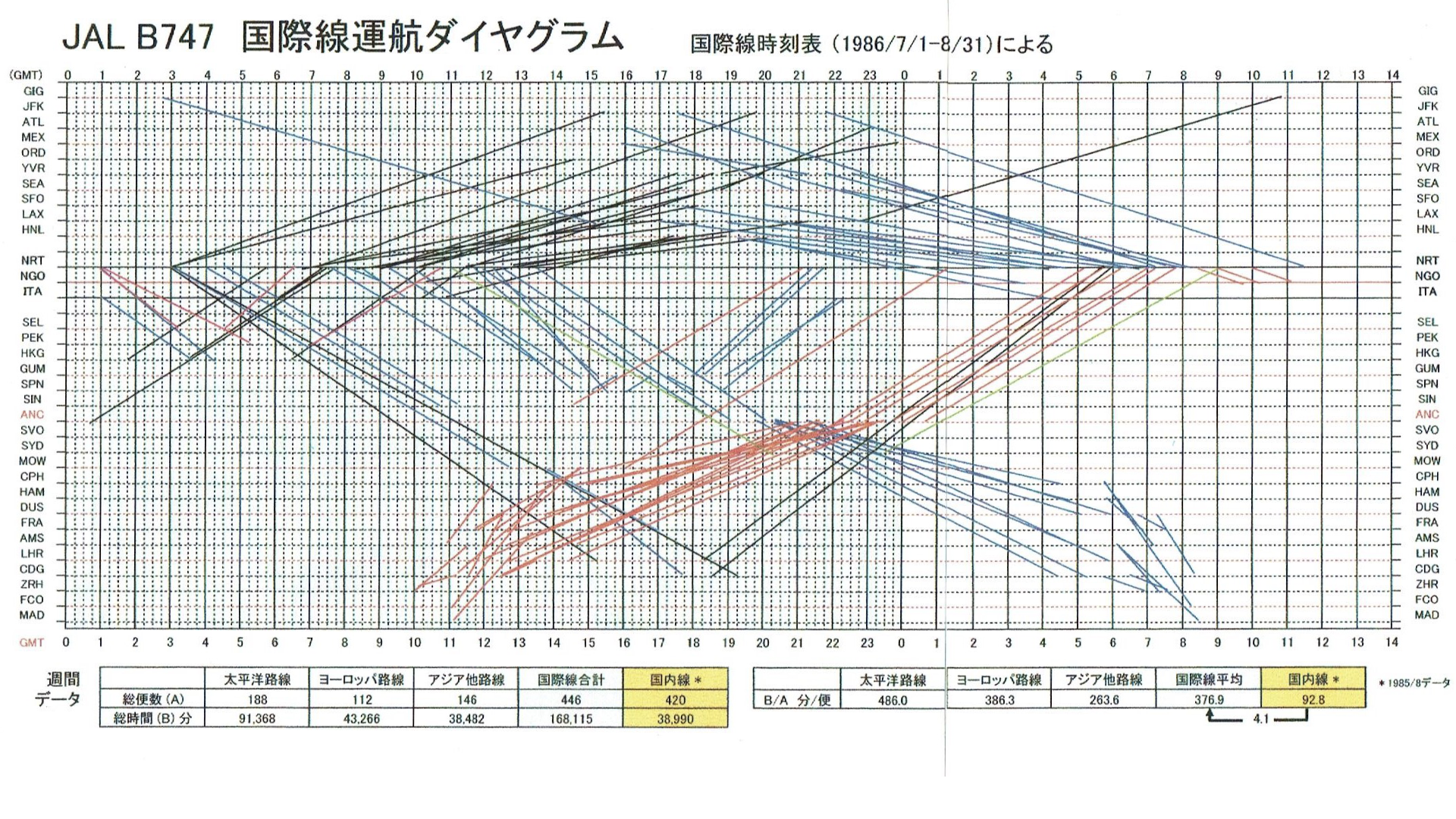

これが国際線用B747LRのダイヤグラムです。海外の30の空港に寄港していました。グローバルに飛行し日付変更線を跨ぐので横長になっています。中段に成田、名古屋、大阪の国内3空港があり、上段部は太平洋線、下段はアジアオーストラリア欧州線になります。下段中央部に集中する空港はアンカレッジでほぼ全ての欧州線が給油のため寄港しています。

データは1985年8月の国際線時刻表が私のコレクションから欠落しているので、翌1986年8月版と比較しました。事故前年の1984年版と較べ運航形態に差がないことから1986年版を用いる比較に支障がないと判断しました。

国際線は毎日就航しない便も多く、一週間で表しますとこのようなダイヤグラムになります。計算は週間運航回数を考慮して加重平均しています。

方面別で纏めたのがこの表になります。

B747LR一機あたり一日の平均便数は1.9回になります。これは国内線の2.9分の1倍に相当します。

私の解析で国内線が国際線の約3倍の頻度で運航されているとする根拠がここにあります。

ダイヤグラムの比較はSR機とLR機の二つの機体の運航頻度の差が定量的に分かりました。

国内線について、一日一機当たりの運航回数に注目して解析を続けました。

JALが運用した各機体の数値を比較した図を示します。黄色い枠にご注目ください。

結論はJALが国内線に運航したB727, DC-10, DC-8, B767と比較して、B747SRは運用当初から他機種とほぼ同じレベルの運航条件であったという結果です。寄港する空港数が増えても数値に変動がありませんが、国内線で重用されたDC-10よりも頻繁に運航された実態が見えます。なお、御巣鷹山の事故の後に機体の使用頻度に特段の変化は認められません。

ちなみに当時のANA のB747SRより運用頻度は高い状況でした。

B747SRは当初から完全に国内線の運航環境に溶け込んだ状態で、海外では決して見られない大型機による頻繁な運航状態が日本にありました。

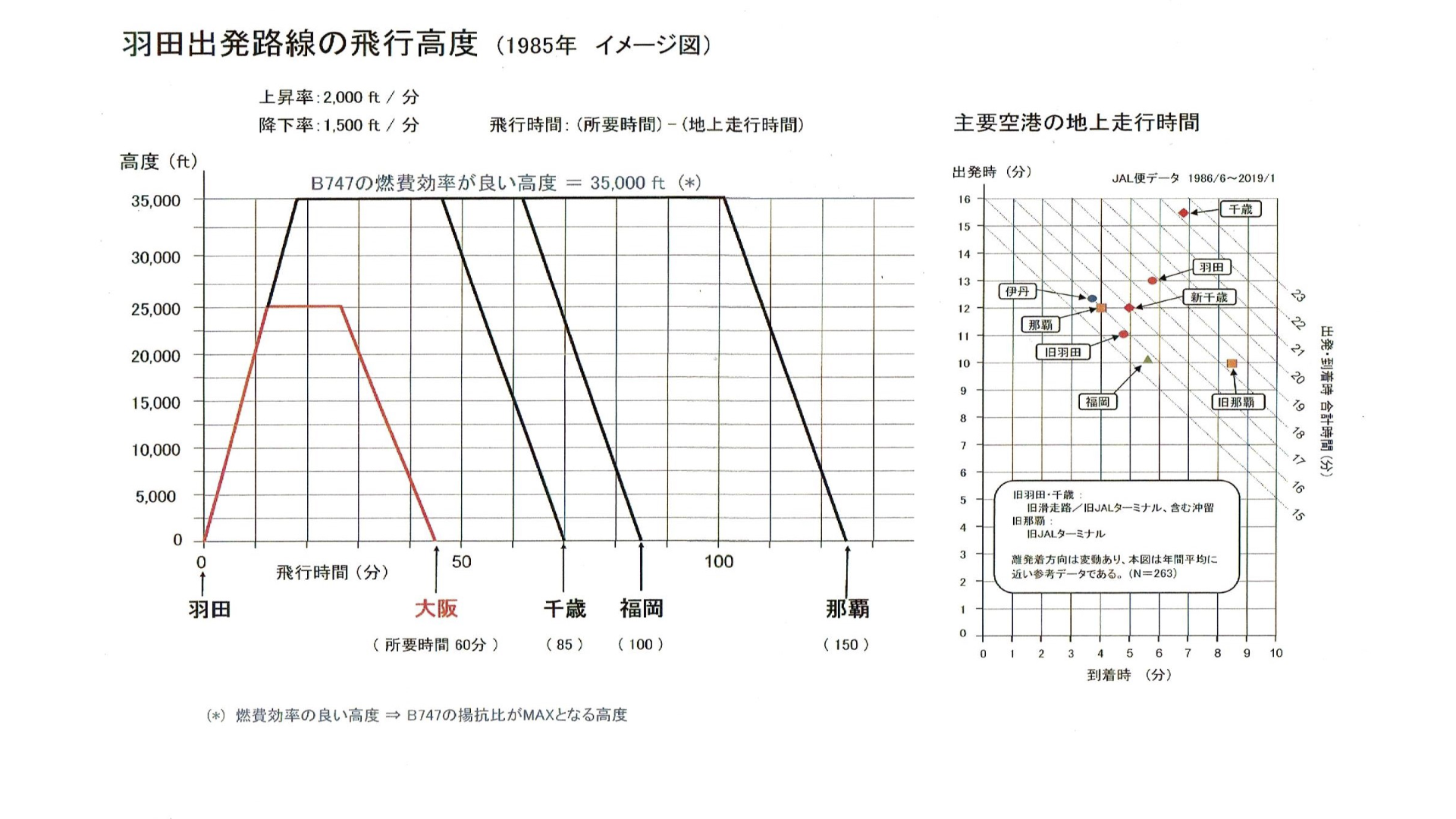

次にB747の飛行高度について検討します。与圧と密接に関連するので是非知っておきたいデータです。

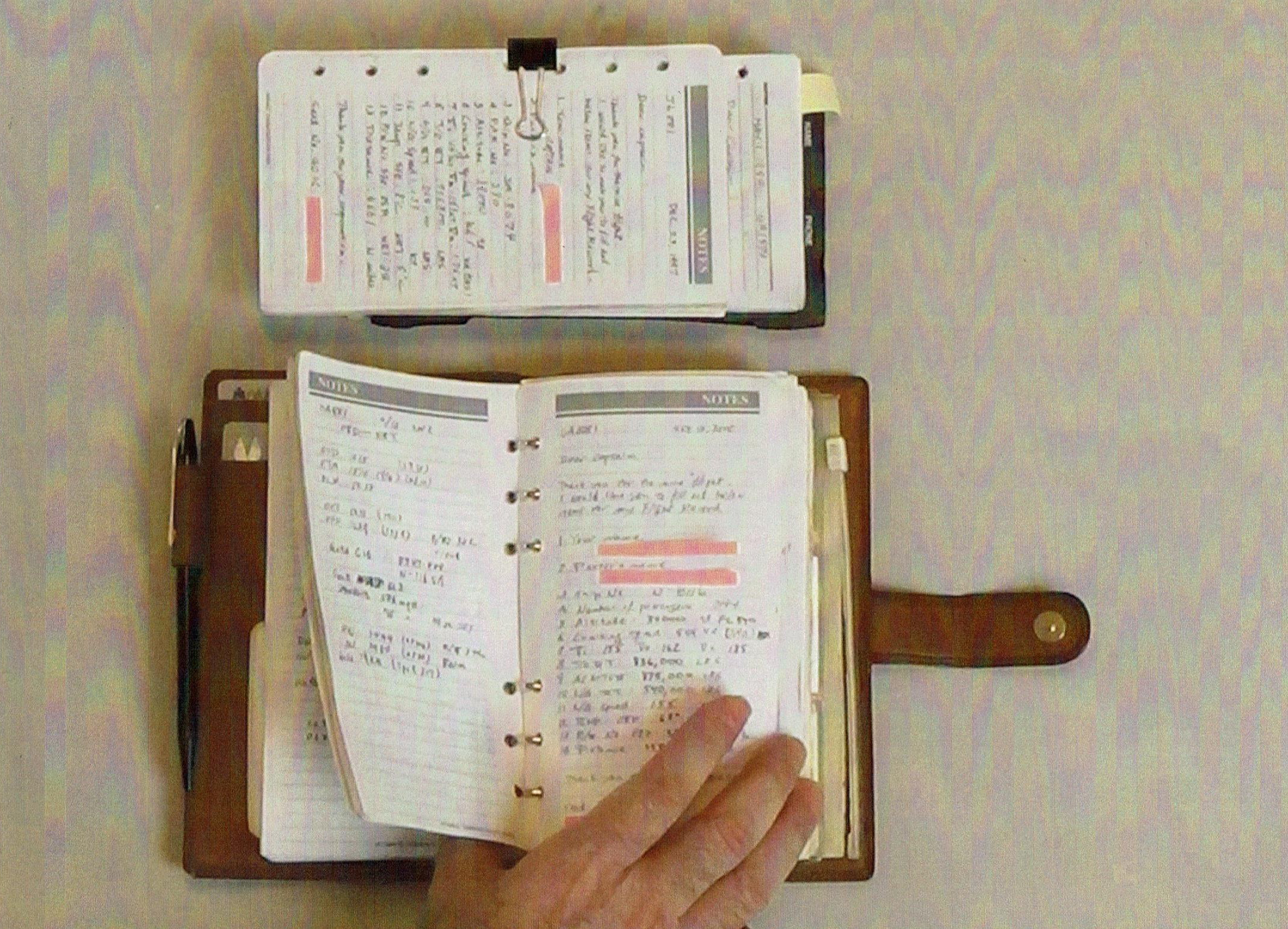

私は飛行機に搭乗するたびにフライト記録を付けています。毎回機長にテクニカルデータを尋ねていますが、100人以上のJAL B747機長から直接データを頂きました。

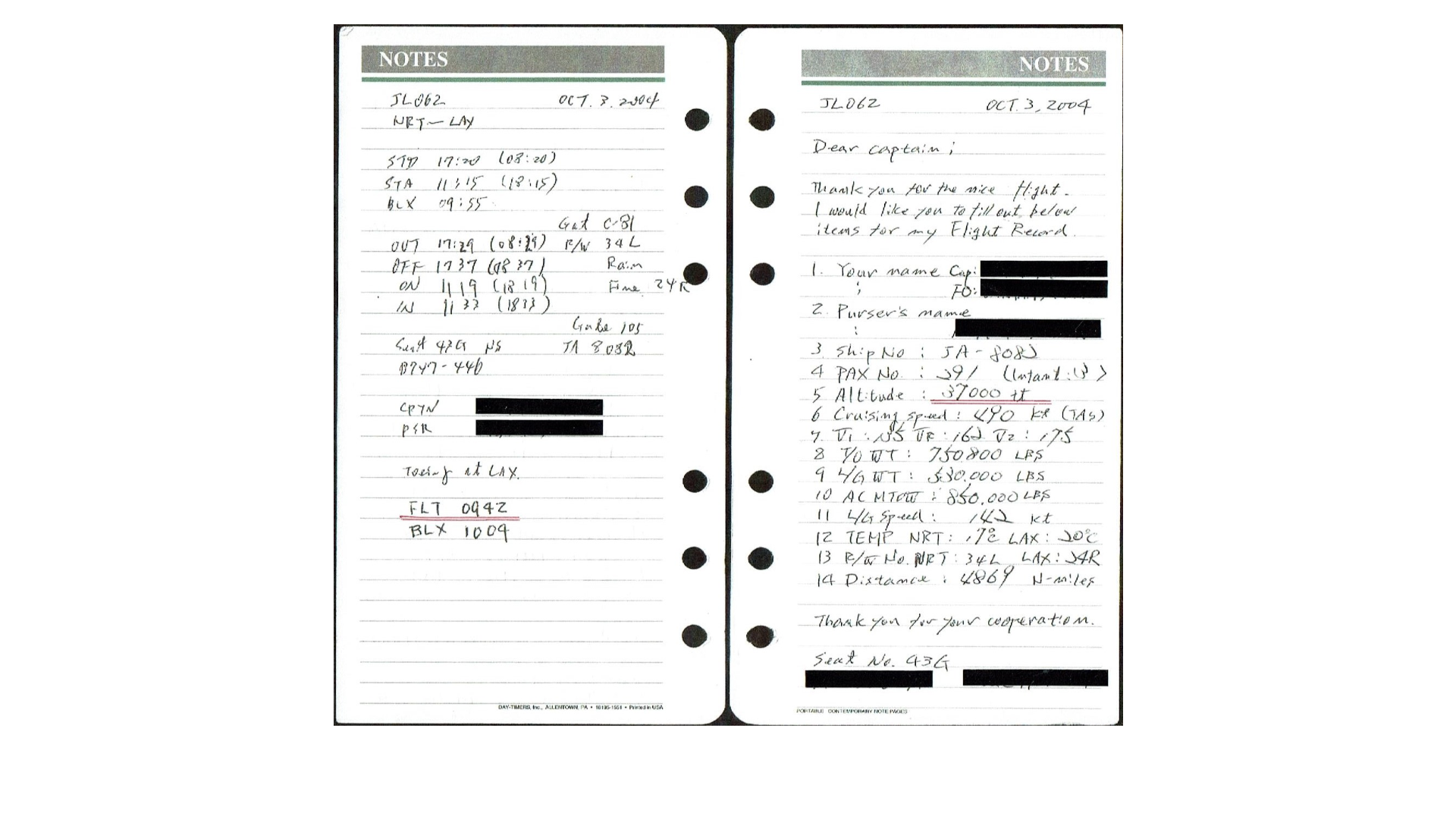

飛行記録をご紹介します。システム手帳の左右のページを使用します。

予め質問事項を記入した右側のページを外して搭乗時に客室乗務員に手渡し、機長に記入をお願いします

これは私のフライト記録の一例です。

この事例は成田発ロスアンジェルス行きJAL62便のフライト記録です。

機長に記入を依頼した右ページの記載事項は、機長・パーサーの名前、機体重量・速度、滑走路、気温、搭乗者数などを尋ねています。

左のページは私が記入する情報で時刻や機種、機番、座席番号、天候、ゲート番号など自分で分かるデータを記録しています。

この事例では機長が高度37,000フィートを記録し、私が飛行時間9時間42分を記録しています。なお、飛行時間は離陸から着陸までの時間です。

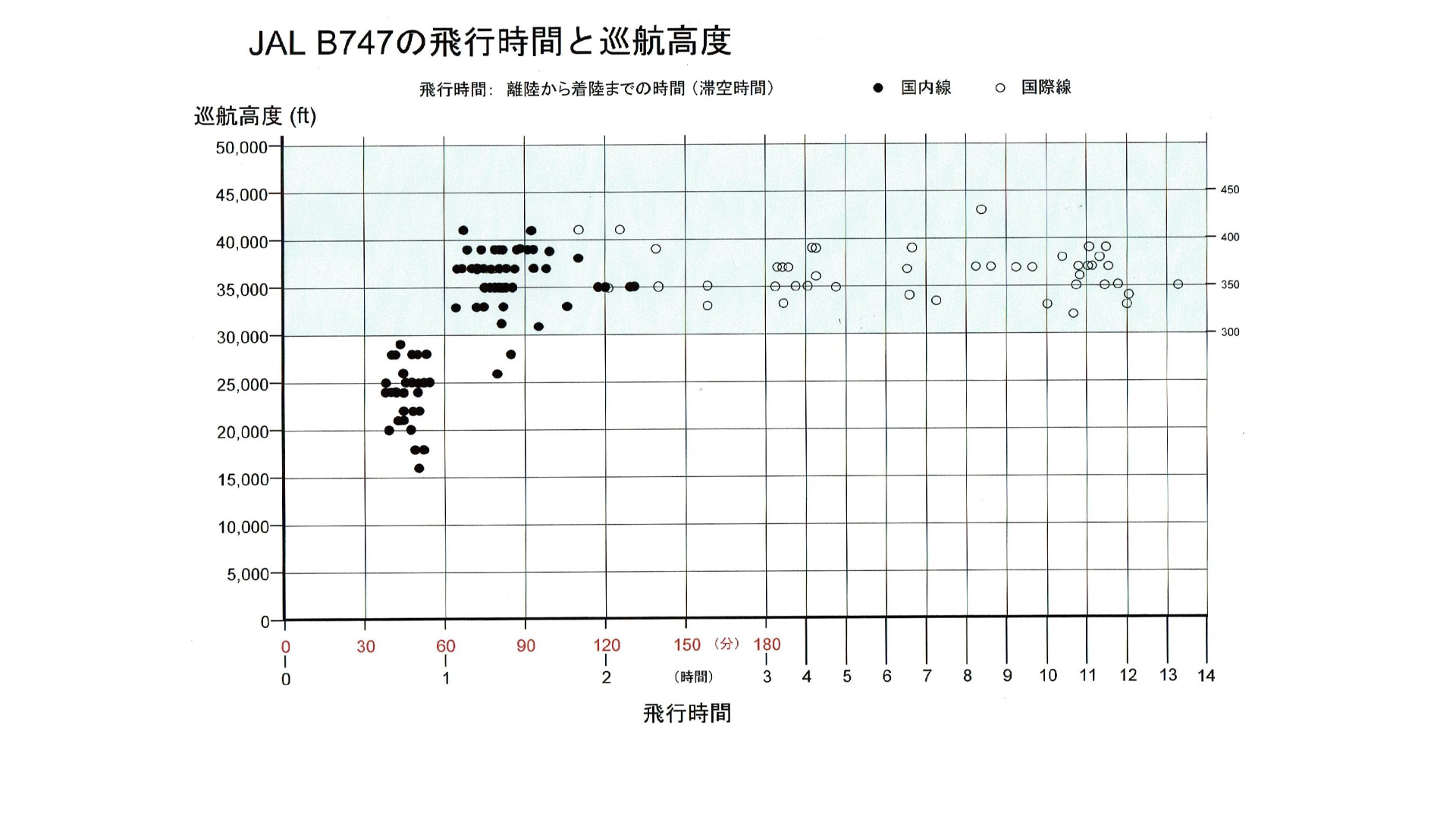

そのようにして作成したのがこの飛行時間と飛行高度の関係を表わすグラフです。

JAL B747に私が搭乗した時のデータが約150点あります。黒丸が国内線で白丸は国際線のデータです。

羽田~大阪や成田~中部など近距離路線では飛行時間が一時間を超えるものはなく、高度

30,000フィートを超えるフライトはありません。

一方で国内の長距離路線で飛行時間が一時間を超えるものは、国際線と同じ高い高度を飛ぶなど、興味あるデータが得られました。

高高度での機体の膨張収縮の振幅の大きさと運航頻度を併せると、SR機は国際線のLR機より相当に厳しい運航状況にあったことは明確です。

これらは当然航空会社が持ち合わせている基礎データですがオープンにされた事は私が知る限りありません。しかし、私が収集したこれらの客観的データは、今回初めて公開するものですが、「航空事故調査報告書」が語らない機体疲労に関わる極めて重要な事実がクリアになりました。

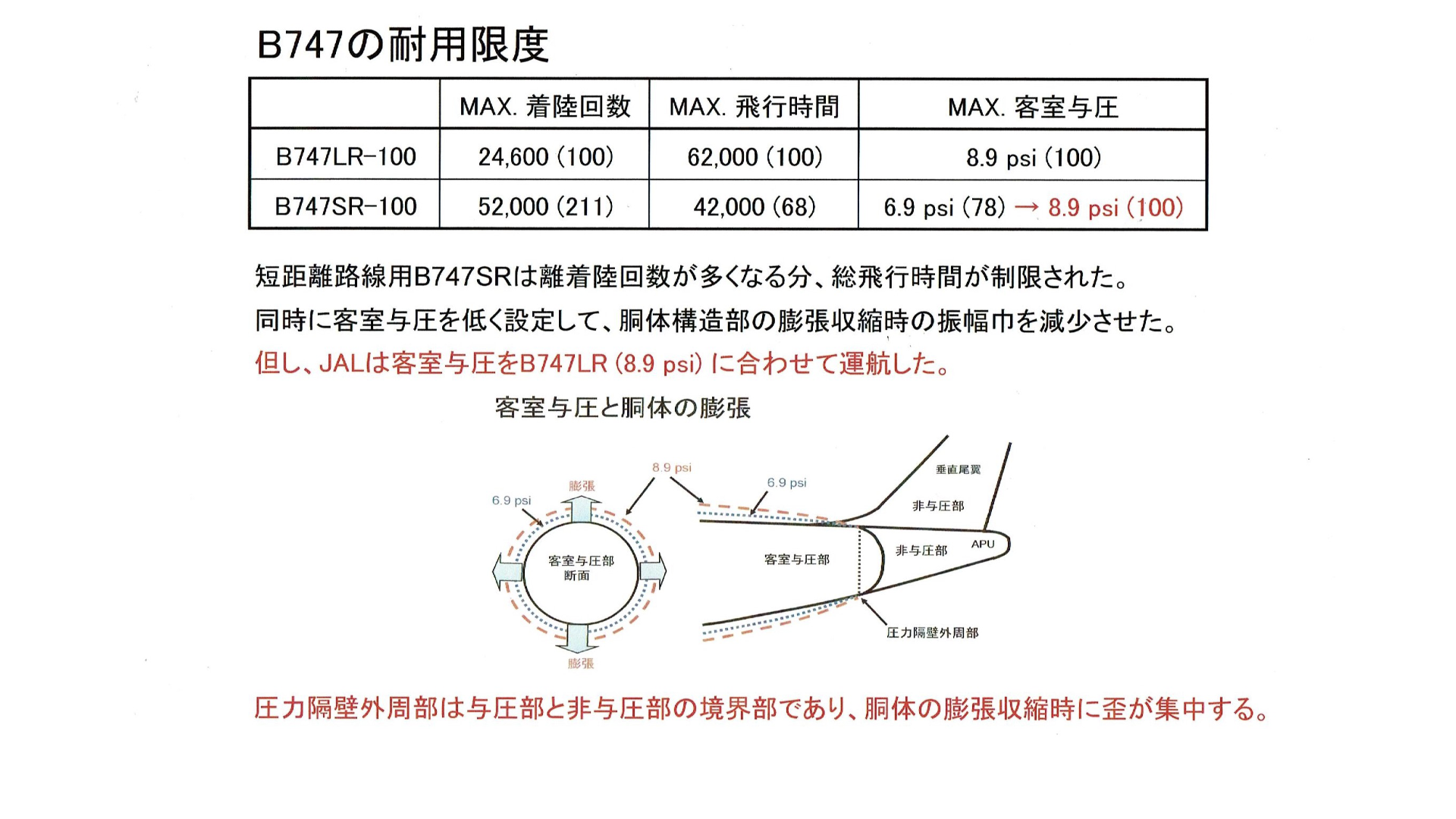

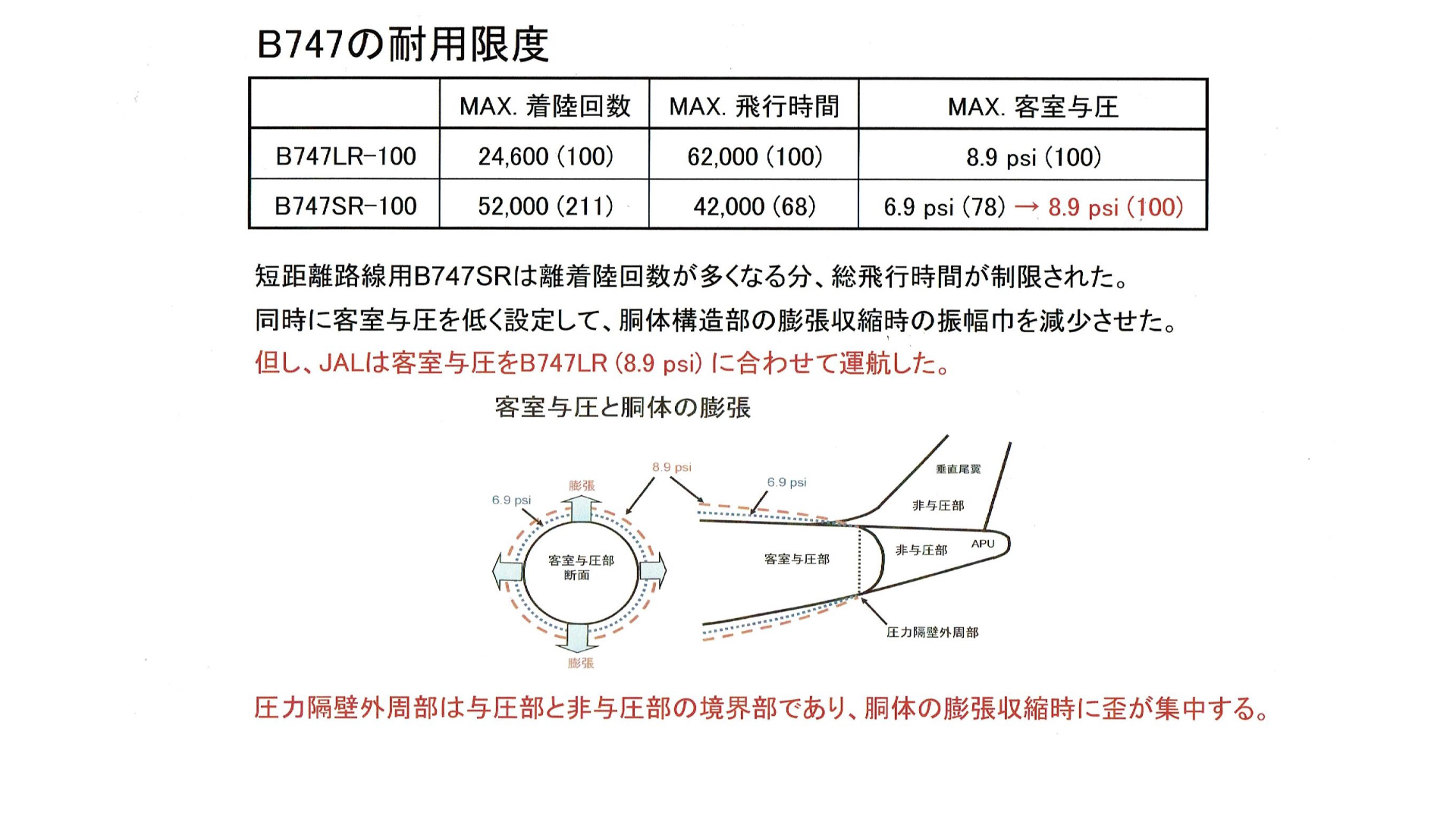

SR機とLR機の異なる運用条件に対して、ボーイングはこの用な条件を設定しました。

離着陸回数の多いSR機にはLR機に比較して着陸回数を2倍以上にする代わりに、飛行時間を68%に短縮し、最も重要な事はSR機の客室内与圧を8.9 psi から6.9psiに低く設定しました。

SR機に対する低い与圧の設定は、二つの機体の運航形態を考慮すると頻繁に離着陸を繰返すSR機に対する膨張収縮による疲労負担を軽減するために当然の措置であり、ボーイングの意図は充分に理解できます。

しかし、事故調査報告書によると、JALはSR機の機内与圧を6.9 psiに設定せず、常に国際線用の高い与圧8.9 psiにセットしていました。

先に述べましたように、低空飛行する近距離路線には機内の与圧レベルを最初から低い高度に下げて、飛行中の客室環境を地表に近い快適性を保つ措置を行っていました。

客室与圧を常にLR機に同じ8.9 psiに固定していたという事実は、事故原因を検討する過程において最重要で中心的存在です。

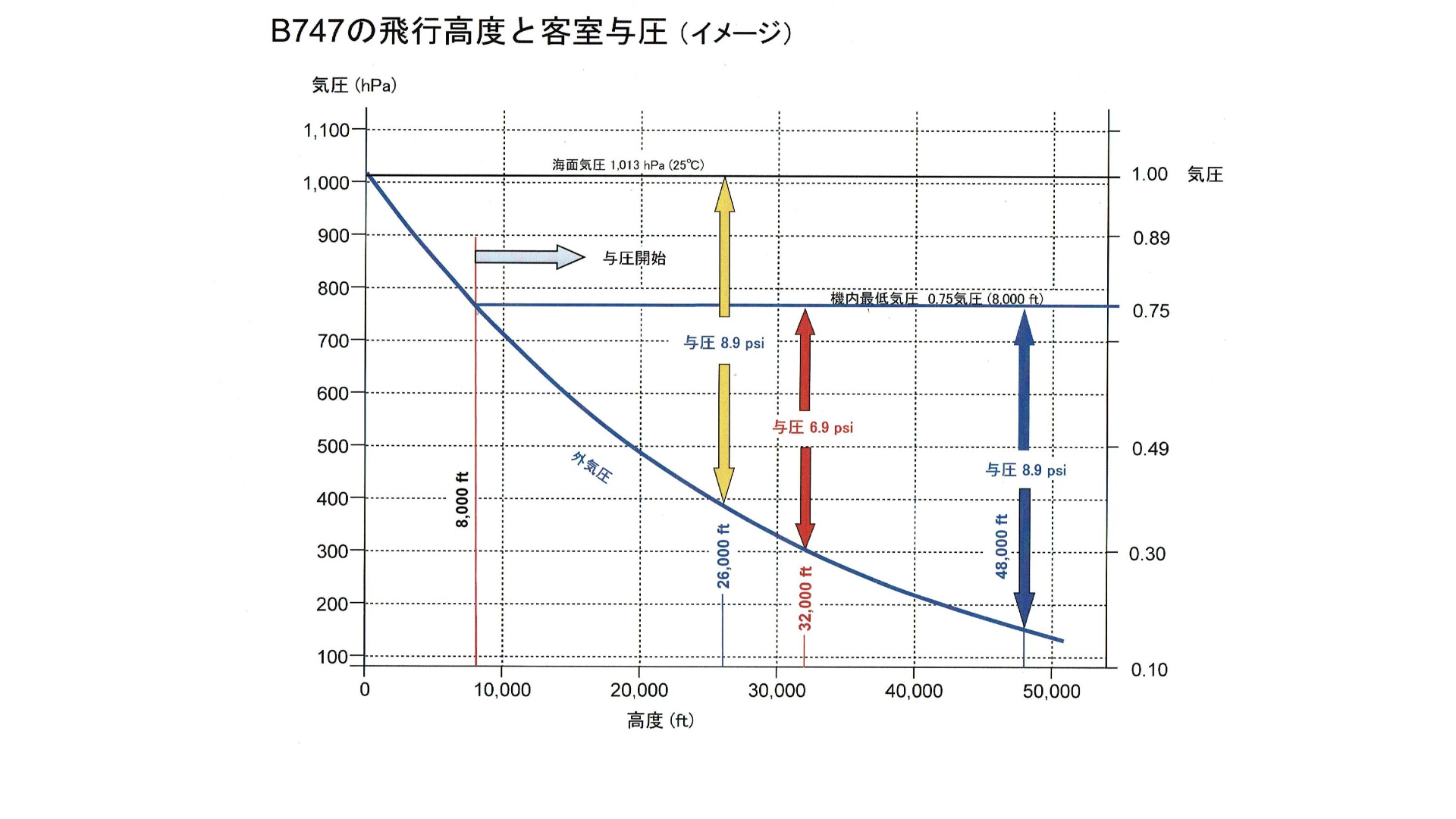

これを理解するため、客室の与圧について説明します。与圧のイメージ図をご覧下さい。

この図の縦軸は気圧で横軸は飛行高度を表します。曲線は高度と大気圧の関係を表します。

高度が高くなると空気が薄くなって気圧が下がるというグラフです。

飛行機の客室の気圧は高度8000フィート、約2,400Mの0.75気圧より低くしないように定められています。理由は酸欠の防止であり、飛行中はほぼ富士山の6合目より低くく、濃い空気を保つということになっています。但し、最新鋭機は胴体強度が向上したため、この高度が低くなっており、つまり、より高い与圧を設定でき、機内気圧が地表に近くなるため、耳鳴りの減少など機内の快適性が向上しています。

イメージは機体が高度8000フィートを超えると与圧装置が稼働して差圧を補填し、機内の気圧を8000フィート相当に保ちます。それが与圧です。

LR機に適用される青い矢印の設定与圧8.9 psiですと8,000フィートのラインから最高48,000フィートまで上昇でき、殆ど高度の選択に不自由することはありません。しかし、ボーイングがSR機に指定した赤い矢印の6.9 psiですと8,000フィートのラインから32,000フィートまでしか上昇できません。これでは、B747にとって35,000フィートがベストとされる燃費効率の良い高度にとても届きません。

黄色の矢印で示した事故当日のJA8119のように、地表に近い客室高度を選択しても、8.9psiならMAX26,000フィートまで上昇できますから、元から低い高度を飛ぶ短距離路線なら、全飛行中の環境を地表近くに保ち、乗客に快適性を提供できます。

近距離路線が高高度を飛べない理由を説明します。

この図は羽田発の各空港への飛行時間と飛行高度のイメージを私のフライト記録から示しています。

長距離路線は最適高度の35,000フィートに到達する時間的余裕があるため、その高度に上昇するプラスαの燃料を消費しても全体的に燃費減の効果を得ることができます。

しかし、赤線で示した羽田~大阪など短距離路線では35,000 ftに到達する前に降下せねばならないため、巡航高度を低くくして飛行せざるを得ません。 この低い高度の飛行では最初から機内与圧高度を地表近くに設定しても与圧を限度の8.9 psi以下を保つことができます。

JAL国内線はどの路線も機体は上空ではLR機と同程度にパンパンに膨らんだ状態で飛んでいたことになります。

事故調査報告書は触れていませんが、この極めて重要な事実が明らかになりました。

JALはSR機にLR機と同じ高い与圧を常に設定しましたが、機体には決して優しくない与圧設定でした。

乗客優先の快適性を重視したことが唯一の理由だったのでしょうか。

B747の運航に当って、信頼性管理に基づく整備方式という新しい概念が導入されました。

この導入過程がSR機に深く関連するので説明します。

整備の指針を得るため、部品が故障を起こす傾向を何割かの部品の状態を継続的に検査することによって全体を把握するという新手法です。B747を導入したパンアメリカン航空など主要航空会社が国際的に協同して効果が確認されました。

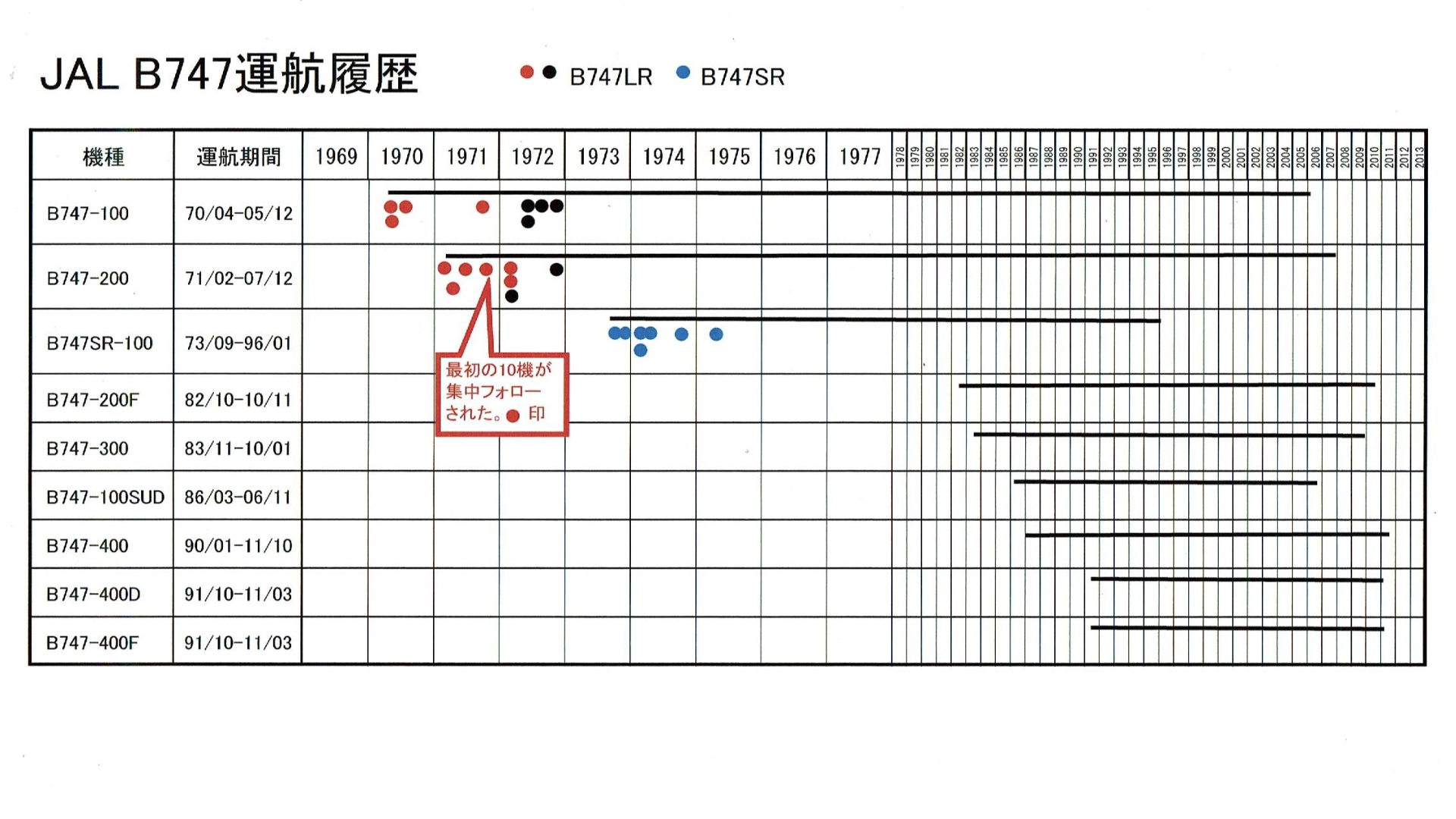

導入順に10機のB747がフォローされましたが当然のことながら全機LR機でした。JALの場合は図の赤い丸印がその10機になりますが、青い丸印のSR機は数年後に導入されたため、当初の10機の対象外になりました。

思えば3倍の頻度で運航するSR機こそ重点フォローされるべきであったと思います。

短距離路線用超大型機のB747SR機が、ある時点から今まで誰も経験したことのない未知の領域を突き進んでいたことに気付き、慎重にフォローされるべきであったと思います。

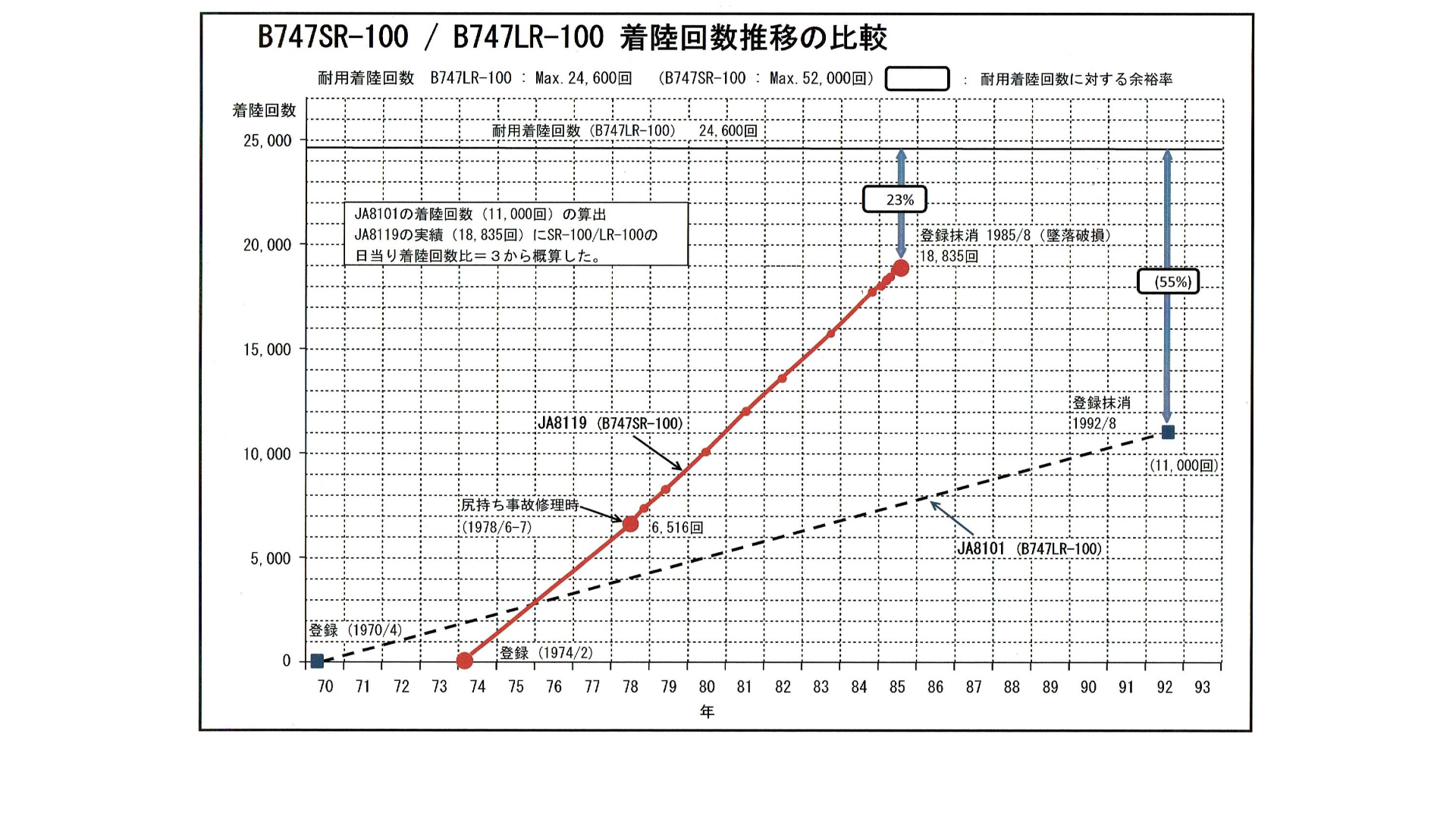

そのB747SRが突き進んでいた未知の領域について説明します。

この図は横軸が年月で縦軸は着陸回数を表しています。

赤い実線はJA8119の実績で、事故調査報告書のデータをプロットしました。破線はB747LRの初号機JA8101を表わします。但しJA8101はLR機とSR機の運航頻度データからJA8119の三分の一の飛行回数として表わしています。

JA8119は就航して僅か2年後に、6年前に先行して就航していたJA8101の離着陸回数に追い付き、それより以降は世界中の何処の航空会社も大型機の離着陸回数では経験しない未知の領域に踏み込んで行きました。正確にはSRの初号機JA8117と二番機JA8118が少し先行しています。

図の中に示した%はLR機に許容されるMAX着陸回数に対する余裕率です。

構造と機内与圧がLR機に同じですから、SR機の着陸回数限度はLR機の値を採用すべきであると判断しました。

二つの機体の運航状態には著しい差があります。機体設計時において、これは予想されていたことです。

そこで、ボーイングはこの状況を予め想定して着陸回数と飛行時間に制限を加えていたことは先に述べました。

LR機の制限値をSR機に適用すればJA8119はあと数年で着陸回数の限度に達する勢いでした。

見方を変えるとJA8119は事故の時点において、LR機に換算して35年間就航するのと同じ回数の離着陸を繰返していたのです。それにしても35年間も使用を続ける大型旅客機は殆どありません。

フライトレコードによると私の計測で、JA8119は羽田を離陸滑走中に方向舵を少なくとも15回操舵しています。着陸時と飛行中を合わせ50回とすると、製造以来約100万回近い繰り返し応力が垂直尾翼底部に負荷していたことになります。

全ての機械装置が有する安全マージンを考慮すると、金属材料的に100万回レベルは耐久性を考慮すべき段階に近づいていたと云わねばなりません。

圧力隔壁上部に残留した金属疲労が垂直尾翼の破損故障に関与したのは確実です。

その2をまとめます。

それぞれの数値の確からしさを、客観的データで確認しました。

当時の時刻表から描いたダイヤグラムは一日当たりの着陸回数は、国内線用SR機が国際線用LR機に比較して約3倍の頻度で運航されていた事を示しました。

次にSR機の機内与圧は常にLR機と同じ8.9 psiにセットされ、運航時の二つの機体には飛行中の状態に差がないことが分かりました。上空では胴体はどちらも目いっぱいに膨らんでいました。

ボーイングがSR機に指定した6.9 psiではB747の最適低燃費高度にとても達しませんが、ボーイングは低空飛行する事を前提にしていました。

JALが客室の快適性向上を目的に6.9 psiを選ばず、常に8.9 psiを採用したとしたら、重大な判断ミスがあった様に思われます。

三つの高が揃い踏みせざるを得ない理由がSR機がデビューした羽田~沖縄線で露見したのではないかと思っております。

更にSR機導入の当に翌月の1973年10月に勃発した第一次オイルショックが影響したと考えています。一挙に原油価格が70%アップする状況は、燃費を維持改善するには高高度を飛行する必要に迫られたのではないでしょうか。

しかし、SR機用の与圧6.9 psiでは絶対に高高度に上昇できません。高高度飛行を実行するために8.9 psiへの変更を決断し、それが常態化したのではないでしょうか。

新聞報道によれば、事故の2ヵ月前、1985年6月にボーイングを訪問したJAL技術チームに対してボーイングは「SR機の客室与圧を国際線の機体より低くすることで合意したはずだ」と話しています。

この変更が3高に直結し、事故原因の重大な位置付けになることは、技術的常識から当然に考えられるところです。

着陸回数をLR機並みに制限するなどの措置があれば納得できますが、制限はなく13年後の事故の時点においても与圧は高いままでした。技術的見解を是非聞いてみたい所です。

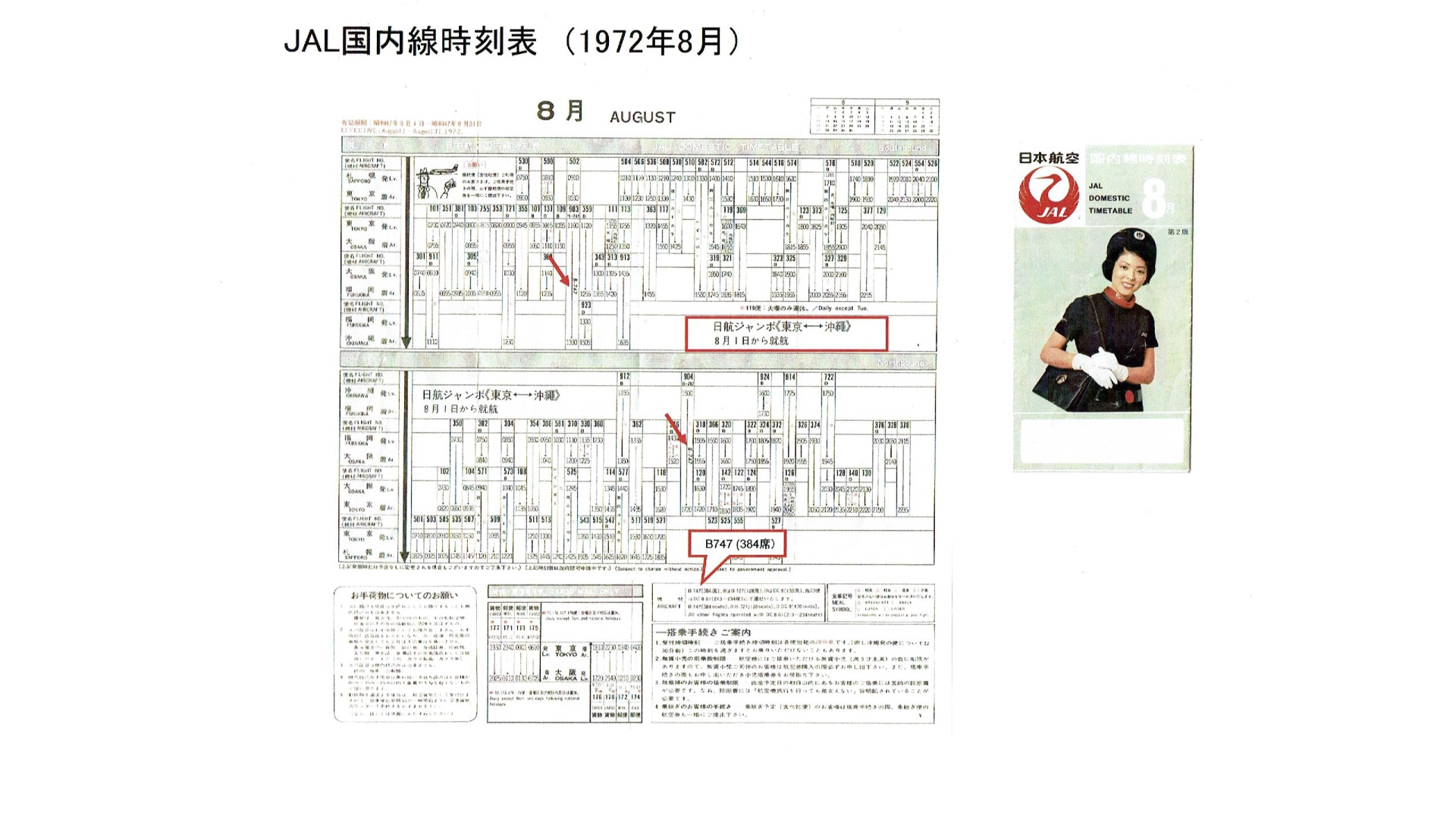

一方、この間の時刻表はどうなっていたか。

1972年8月のJAL国内線時刻表は8月1日から東京~沖縄線にジャンボ機の就航を謳っています。5月に沖縄が返還された直後の運航です。

時刻表には384席の機体であると説明されています。これは即ち、LR機を使用する国内線運航になります。羽田に国際線があったから出来た運航です。ちなみに国内線用SR機の初号機JA8117の登録は翌1973年9月ですから、この時にSR機による運航は間に合っていません。

最初に沖縄線に就航したB747は国際線用のLR機ですから、与圧を通常の8.9 psiにセットしていました。この事自体に問題はありません。

しかし、いよいよ1974年からSR機がLR機に代わって登場する段階に至って、ボーイングが指定する6.9 psiに与圧をセットすると、LR機が飛んでいた35,000フィート付近を飛行できず、26,000フィート程度の低空飛行を強いられる事になります。

私の計算で飛行効率が約15%低下し、飛行時間と同時に消費燃料が増大します。

この状態では国内線最長距離の飛行をスケジュール通りに運航できないばかりか、以前就航していたB727に出来たことが新鋭のSR機にできないことになります。

ここからは私の技術的推測で参考です。

JALはSR機の国内線就航に当って、機体の状態を充分にフォローする事を条件にLR機と同じ8.9 psiにセットして運航に踏み切ったということだと思います。何故なら6.9 psiを採用できる路線は当時羽田~大阪路線に限られるからです。

本来はLR機並みの着陸回数を限度とした上で、与圧を8.9 psiとする新基準をSR機に適用すべきであったと思います。つまりLR機そのものです。

JALが沖縄以来その後どう対処したのかは分かりませんが、SR機就航から12年を経た1985年の8月の時点において、与圧の状況は変わっていなかったことは確かなことです。

事故調査報告書が触れず、当事者が隠蔽したい事実かも知れません。

垂直尾翼の破壊について補足します。

垂直尾翼接続部、特に方向舵の応力がかかる後部トーションボックスの下部において、金属疲労は限界に達して、最初に垂直尾翼が損壊しました。

機体後部の空間に客室側にある断熱材が圧力隔壁の外周に生じた隙間から吸い出されたのは事実ですが、先に損壊して離脱した垂直尾翼の中には断熱材の繊維は存在しないはずです。

事故調査報告書は水平尾翼の残骸の中に断熱材が存在したことが圧力隔壁吹き破れの根拠にしています。

事故調査委員会の結論に基づけば垂直尾翼構造部の中にも大量の断熱材が吹き込んでいなければなりません。

事故調査委員長がいみじくも「引き上げて結論と違うものが出てきたら困る」と相模湾の海底に沈む垂直尾翼の引き上げを要請する遺族を前にして吐露したのは、風圧で内部に吹き込まれた断熱材の繊維が一本も出てこないことを承知の上での発言であったと私は想像しています。

そのまま蓋をしておきたいという委員長の気持ちの現れではないでしょうか。第三章「虚空の調査報告書」事故調査委員会の特権で私の見解を報告いたします。

第1章のその2を終わります。

次回第一章その3では破壊を生じたプロセスを整理します。

併せて、巷間伝えられる自衛隊標的機との衝突説を含む原因諸説について、竺川目線で技術的に考察いたします。

そして、私にとっては最大のネックであったタイムゼロ時に空気漏れが発生した事実と、一方で迷走飛行中にも人々が意識を保っていた事実から、空気の流出が止まったのか或いは大きく抑制されたに違いない。しかし、報告書が云う2平方メートルもの畳一枚分より大きな穴がピタッと元通りに塞がったから空気漏れが止まったのか、絶対にそれはないだろう、エアコン装置に大量の空気補給の能力はない。それでは一体何故空気の流出が止まったのかというメカニズムの解明、それが私にとって故障原因を解明する最大のネックでした。

これを合理的に説明できなければ事故調査報告書の矛盾を正面から問うことはできないという強い思いがありました。

問題解決の原点は身近にありました。二律背反的難題を当たり前のようにキレイに解決するヒントが、ラムネ瓶のビー玉であった事などをご紹介します。

今回も御視聴ありがとうございました。

航空史研究家の竺川航大がお伝えいたしました。

それでは次回、第一章その3まで失礼いたします。